- 新日本童謡集【さ】

- 新日本童謡集【し】

- 新日本童謡集【す】

- 新日本童謡集【せ】

- 新日本童謡集【そ】

新日本童謡集【さ】

『賽の河原地蔵和讃』

『賽の河原地蔵和讃』

此は此世の事ならず 死出の山路の裾野なる 賽の河原の物語り 聞に附ても憐れなり 二や三つや四つ五つ 十にも足らぬ嬰兒が 賽の河原に集りて 父戀し母戀し 戀し戀しと泣く聲は 此世の聲とは事變り 悲しさ骨身を通す也 彼の嬰兒の所作として 河原の石を取集め 是にて廻向の塔を組み 一重組んでは父の為 二重組んでは母の為 三重組んでは古里の 兄弟我身と廻向して 晝は獨りで遊べ共 日も入相の其頃に 地獄の鬼が顯れて やれ汝等は何をする 娑婆に残りし父母は 追善作善の勤め無く 只明暮の歎きには 惨や可愛や不憫やと 親の歎は汝等が 苦患を受る種となる 我を恨むる事なかれ 黒金の棒を延べ 積たる塔を押崩す 又積々と責めければ 稚兒餘りの悲しさに 實優しき手を合せ 許し給えと伏拝む 罪なく思うかや 母の乳房が出ざれば 泣々胸をうつときは 八萬地獄に響く也 母は終日疲れにて 父が抱んとする時は 母を放れず泣く聲は 天地奈落に響くなり 云つつ鬼は消え失る 峰の嵐の音すれば 父かと思うて走登り 谷の流れと聞ときは 母かと思うて走下り 四邊を見共母も無く 誰とて添乳を成べきや 西や東に馳け廻り 石や木の根に躓いて 手足は血潮に染乍ら 稚心の味氣なや 砂を敷きつつ石枕 泣々寝いる折柄に 又清冷の風吹けば 皆一同に起上り 是や彼と泣き歩く 其時能化の地蔵尊 動ぎ出させ給いつつ 何をか歎く稚子よ 汝等命短くて 冥土の旅に來る也 汝が父母娑婆に有り 娑婆と冥土は程遠し 吾を冥土の父母と 思うて明暮賴めよと 稚き物を御衣の 裳の内に掻入て 愍み給うぞ有難き 未だ歩まぬ幼子を 錫杖の柄に取付せ 忍辱慈悲の御膚に 抱き抱えて撫擦り 大悲の乳房を與えつつ 泣々寝入る憐れさは 譬え難なき御涙 袈裟や衣に浸しつつ 助け給うぞ有難や 我子を不憫と思うなら 地蔵菩薩を念ずべし 南無や大悲の地蔵尊

「賽の河原」は、三途の川の手前に広がる小石ばかりの河原です。死んだ者はみな冥土の旅に出ますが、暗い山道を一人で歩いて行くと、やがて賽の河原にたどり着きます。そこで奪衣婆に着ていたものをすべて剥ぎ取られ、渡し舟に乗って三途の川を渡って向う岸に着いたら、さらに長い道のりを歩いて行きます。やがて閻魔大王がいる法廷に着き、そこで生前に犯した罪を裁かれて、地獄行きか極楽行きか、最終的な行き先を決められます。三途の川にたどり着くまで七日かかり、閻魔大王の法廷まで四十九日かかると言われています。だから、我が子を亡くした娑婆の親たちは、初七日や四十九日の法要を営んで、子供が成仏できるように祈るのです。

しかし、親より先に死んだ子供たちは、三途の川を渡ることができません。親に悲しみ・苦しみを与えた罰として、賽の河原で親の幸福を祈りながら、「ひとつ積んでは父のため、ふたつ積んでは母のため」と念じながら、小石を積み続けなければならないのです。

ところが夕方になると、大きな鬼が現れて、子供たちがその日一日かかって積んだ石の塔を、すべて金棒で突き崩してしまいます。そして子供たちは翌日も、割れた指先から血を流しつつ、また初めから永遠に石を積み続けなければなりません。なんと恐ろしく、悲しいことでありましょう。

ところがある日ある時突然に、地蔵菩薩が現れて、「これからは、私を冥土の父母と思って頼りなさい」と言って、子供たちを優しく衣の内に掻き寄せたり、錫杖にすがらせたり、抱きあげてくれるのです。だから娑婆にいる親たちは、死んだ我が子が不憫ならば、地蔵菩薩を念じて祈りなさい。──というのが、『賽の河原地蔵和讃』の教えとなっています。

「和讃」というのは、日本語で作られた仏陀や菩薩、仏教教法への讃歌の意味で、「声明」と呼ばれる仏教音楽に乗せて歌われます。仏教儀礼で歌われる「和讃」とは別に、民間で歌われるようになった「和讃」もあり、『賽の河原地蔵和讃』は後者になります。賽の河原の地蔵菩薩の大慈悲を讃える唄です。

「和讃」は七五調で、四句で一連とされます。『賽の河原地蔵和讃』などの和讃やご詠歌など民間で歌われたものは、民謡やわらべ歌に音楽的な影響を与えました。

「声明」は、奈良時代に仏教伝来とともに伝えられましたが、単旋律で無伴奏の仏教音楽は、平安時代中期以降に、平家琵琶や謡曲、説教節などに影響を与え、日本音楽の源流を形成したと考えられています。

また、「声明」の「ユリ」や「ソリ」「マワス」などの唱法は、演歌の「小節」として取り入れられています。藍川由美は、『これでいいのかにっぽんのうた』(1998年、文春新書)において、古賀政男がいかに「声明」に忠実に、これらの技法を自分の曲に取り入れているかを検証しています。

多分、現代の一般的な日本人にとって、これらの仏教ミュージックというのは、遠いところにある存在なのでしょうが、身近な人の死が増えれば増えるほど、途端にグッと近づいてくる存在でもあります。

『さくら』[日本古謡]

武満徹/編曲 歌/東京混声合唱団 指揮/岩城宏之

『さくら』[日本古謡]

さくら さくら

やよいの空は 見渡す限り

霞か雲か 匂いぞいずる

いざや いざや 見に行かん

武満徹編曲の『さくら』を初めて聞いた時、人間の声って最高の楽器なんだ!と、思ったのを覚えています。時々クラシックのレコードでは、歌唱や合唱が「演奏」と表示されているのを見て、変な気持がしてたんですが、確かに人間の声も素晴らしい楽器ですね。

『さくら』が最初に紹介されたのは、明治21年(1888年)発行の文部省音楽取調掛が編纂した『筝曲集』においてでした。「筝曲」とは、お琴を弾くための楽曲であり、独奏だけでなく弾き歌いという形式を含むものです。

『さくら』は、江戸時代の『咲た桜』という弾き歌いのための「筝歌(琴歌)」が元になっており、文部省音楽取調掛が詞を上記のように改変して掲載したようです。つまり、「替え歌」です。

『咲た桜』を以下に挙げておきます。こちらが『さくら』の元歌になります。

『咲た桜』[筝歌]

咲いた桜 花見て戻る 吉野は桜 竜田は紅葉 唐崎の松 常盤常盤 深緑

文部省音楽取調掛は、明治12年12月に設置され、初代御用掛を拝命した伊沢修二が唱歌教材の編集や音楽教師の育成にあたりました。明治20年には、音楽取調掛は東京音楽学校と改称されます。現在の東京芸術大学です。

伊沢修二は、『幼稚園唱歌集』(明治20年)、『中等唱歌集』(明治22年)、『小学唱歌』全6巻(明治25年~26年)を編纂しました。この頃はまだ、純粋に日本人の手で作詞作曲された唱歌は掲載されておらず、『埴生の宿』や『蝶々』、『庭の千草』など、外国民謡に日本語の歌詞を付けて歌うようにしたものでした。

伊沢修二は『筝曲集』においても、元の『咲た桜』を替え歌して、『さくら』にしました。「俗曲改良」を、音楽取調掛の事業の一環としていたためでした。

『さくら』はまた、昭和16年に、国民学校音楽教科書上巻『ウタノホン』に転載される際に、『さくらさくら』と改題されるとともに、次のように詞の内容を変えられています。

『さくらさくら』[日本古謡]

さくら さくら

のやまも さとも

みわたす かぎり

かすみか くもか

あさひに におう

さくら さくら

はなざかり

後に『さくらさくら』を掲載する際には、2番の歌詞として元歌である『さくら』の歌詞を載せる場合も出てきました。

「文語体」から「口語体」へ、そして、より平易な語句へと変えるのが、改作の方針となっていたようです。

以上は、レファレンス協同データベースを参考にさせていただきました。

『さすらひの唄』松井須磨子(大正6年・1917年)

歌/奈良光枝

『さすらひの唄』

作詞/北原白秋 作曲/中山晋平

行こか 戻ろか 北極光の下を

露西亜は北国 はて知らず

西は夕焼け 東は夜明け

鐘が鳴ります 中空に

泣くにゃ明るし 急げば暗し

遠い燈火もチラチラと

とまれ幌馬車、やすめよ黒馬よ

明日の旅路がないじゃなし

燃ゆる思いを荒野にさらし

馬は氷の上を踏む

人はつめたし わが身はいとし

街の酒場は まだ遠し

わたしゃ水草、風吹くまゝに

ながれながれて、はてしらず

昼は旅して夜は夜で踊り

末はいずくで果てるやら

『さすらひの唄』は、大正6年に島村抱月率いる芸術座が公演したトルストイ作『生ける屍』の劇中歌として松井須磨子によって歌われました。

作曲の中山晋平は、『カチューシャの唄』(大正3年・1914年)、『ゴンドラの唄』(大正4年・1915年)、『さすらひの唄』(大正6年・1917年)と、連続ヒットを飛ばすことになりました。作詞の北原白秋は、流行歌に手を染めたのはこれが初めてでした。

島村抱月は、翌大正7年11月5日、当時世界的に流行していたスペイン風邪に罹患して、47歳で死亡しています。松井須磨子は抱月亡き後は芸術座を引き継いでいましたが、2か月後の大正8年1月5日、抱月の後を追って、東京牛込の芸術クラブ楽屋で首吊り自殺しました。芸術座は解散になってしまい、中山晋平は作曲家として独立することになりました。

芸術座は、そもそもが島村抱月と松井須磨子の恋愛スキャンダルがきっかけになって結成された劇団でした。

坪内逍遥の弟子にあたる島村抱月は、早稲田大学で英文学を教えながら、1906年、師の逍遥と共に新劇運動推進の拠点となる「文芸協会」を設立し、1909年には、協会付属の「演劇研究所」において本格的に新劇の上演を行うことになります。

この演劇研究所がイプセンの『人形の家』を上演した時、主役であるノラの役を射止めたのが松井須磨子でした。やがて妻帯者だった抱月と須磨子は恋愛関係に陥り、「月を抱いた学者様、今じゃ須磨子の腰を抱く」と歌い囃される事態となりました。師・逍遥との関係にも罅が入って、最終的に文芸協会を辞め早稲田大学も退くことになりました。

その結果、抱月が松井須磨子や沢田正二郎たちと始めたのが「芸術座」でした。

『里の秋』川田正子(昭和23年・1948年)

作詞/斎藤信夫 作曲/海沼 實 歌/川田正子

『里の秋』は、作詞の斎藤信夫が戦時中に書いて、海沼實の元に作曲してもらうために送っていた『星月夜』という作品が元になっています。『星月夜』は、一番と二番の歌詞は『里の秋』と一緒ですが、全く違う内容の三番と四番の詞がありました。

『星月夜』(三番・四番)

きれいな きれいな 椰子の島

しっかり 護って くださいと

あゝ 父さんの ご武運を

今夜も ひとりで 祈ります

大きく 大きく なったなら

兵隊さんだよ うれしいな

ねえ 母さんよ 僕だって

必ず お国を 護ります

斎藤信夫は当時、千葉県船橋市で小学校教師をしており、昭和16年12月8日、大東亜戦争開戦の臨時ニュースを聞いた時から、異常な興奮に全身を包まれたと言い、その時の思いを込めて書いたのが『星月夜』でした。

昭和12年の支那事変勃発以来、多くの国民が、戦争の帰趨がはっきりしないまま、暗鬱な日々を送っていました。そのため、アメリカとイギリスを相手に戦争が始まったという知らせを、大国との戦争に不安を抱く者も少なからずいましたが、「これで決着がつく!」と喜びをもって受け入れた国民も決して少なくありませんでした。

斎藤信夫だけでなく、太宰治も武者小路実篤も小林秀雄も、さらに多くの詩人や作家たちがそれぞれ喜びを表す文章を残しています。

しかし『星月夜』は、作曲されないまま、終戦まで海沼實の元にありました。戦後になって、東京放送局(後のNHK)から、『外地引揚同胞激励の午後』というラジオ特番のための作曲を依頼されて、海沼實がそれに合う作詞を探して見つけたのが、4年前に送られたままになっていた『星月夜』でした。ただ、歌詞がこのままでは使えないため、斎藤信夫を電報で呼び出し、四番の歌詞を削って、三番を父親の無事な復員を願う内容に書き換えるように依頼しました。

昭和20年12月24日、『星月夜』は放送直前に『里の秋』と海沼實によってタイトルを変えられ、川田正子の歌で全国に流れました。

東京を始めとして、日本全国の主要都市が米軍の無差別爆撃を受け、街には焼跡が広がっていました。駅の近くには闇市が立ち、人々は食糧不足と物資不足で食うや食わずの生活をしていました。

そんな時に『里の秋』がラジオから流れたのです。

「しずかなしずかな里の秋 お背戸に木の実の落ちる夜は……」

大東亜戦争が開始した年の12月に書かれたこの歌詞は、日本軍の活躍への期待に満ちて、まだ空襲の傷跡もなく美しかった日本を描き出しています。

この歌が、戦後すぐに作られたにしては不思議な明るさを湛えているのは、テーマを復員兵に対する慰問に変えたためだけでなく、歌詞のそんな成立事情も影響しているように思えます。

『サッちゃん』(昭和34年・1959年)

作詞/阪田寛夫 作曲/大中 恩 歌/山野さと子

『サッちゃん』の作詞家である阪田寛夫は、『ぞうさん』の作詞家まど・みちおの熱烈なファンにして研究家として知られています。この二人が対談した「童謡を語る」(『児童文芸』昭和57年秋季臨時増刊号)の中で、まど・みちおは『サッちゃん』の魅力をズバリ言い当ててしまっています。

それをざっと紹介すると──

『サッちゃん』は、少しだけ年上の男の子が抱く、おかしくて、かわいそうで、そしてさびしい、小さな女の子に対する気持ちが歌われています。こんな気持ちを抱いてしまう理由が、すべて「だけどちっちゃいから」なのです。この「ちっちゃいから」というのは、「ぼく」が発見してしまった、絶対にどうすることもできない理由なのです。

「サッちゃん」が遠くへ行ってしまったら、きっと「ぼく」のことを忘れてしまうだろう。それは「サッちゃん」が「ちっちゃいから」なので、「ぼく」にはどうすることもできません。「サッちゃん」が遠くへ行ってしまうことも、「サッちゃん」が「ぼく」のことを忘れてしまうことも、「ぼく」にはどうすることもできないという発見が、「ぼく」を絶対的にさびしくしています。

この歌の歌詞は、「ぼく」が「サッちゃん」のことを愛情こめて見守っており、そして発見した「ほんと」のことを、傍らにいる誰かに──多分、保護者である大人に、驚きと共感をこめて伝える構造になっています。この直接には現れない人物の存在が、この歌の情景を豊かにしています。

『サッちゃん』は、小さな男の子が初めて自分の力では動かしようのない「現実」というものに触れた瞬間をとらえた、繊細な表現の童謡ということができるでしょう。

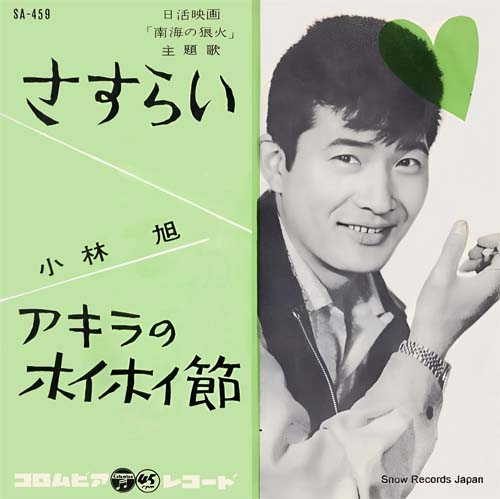

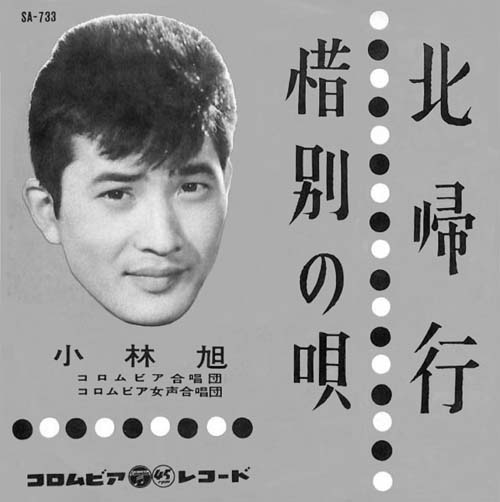

『さすらい』小林旭(昭和35年・1960年)

作詞/西沢 爽 補作曲/狛林正一 採譜/植内 要 歌/小林旭

『さすらい』は、小林旭主演の日活映画『南海の狼火』(1960年9月3日封切)の主題歌でした。『さすらい』には原曲があり、京都第十六師団の将兵が作詞した『ギハロの浜辺』という兵隊節だということです。

第十六師団は、大東亜戦争時の比島決戦において、レイテ島の米軍上陸を阻止する戦いで壊滅しています。

歌詞の内容から推測すると、師団がルソン島に駐留していた頃を回顧した歌であり、フィリピン国花であるサンパギータの花やフィリピンの南国風景が歌い込まれ、ギハロの浜辺やマヨンの町への郷愁に溢れています。三番の歌詞などは、明らかに『ラバウル小唄』の影響が見て取れます。

歌詞は、こちらでどうぞ!

この歌を日本に持ち帰ったのは、香川県の旧丸亀第一高校の英語の教師をしていた人でした。その先生から教えられて、丸亀第一高校の生徒たちの間に広まっていました。

植内 要は大学時代に、同じ学生寮の友人だった丸亀第一高校出身の者から『ギハロの浜辺』の採譜を頼まれました。

後にコロムビアの文芸部長となった植内は、『ギハロの浜辺』が小林旭の歌にふさわしいと思い、当時の名ディレクターだった馬渕 玄三に託しました。馬渕 玄三は、五木寛之の小説『艶歌』に登場する「艶歌の竜」こと高円寺竜三のモデルとなった人物です。

そうして、西沢 爽の新たな作詞と狛林正一の補作曲によって生まれたのが、小林旭の『さすらい』でした。

以上は、『小林旭 映画&歌研究サイト 帰って来た渡り鳥』を参考にさせていただきました。感謝!

『山谷ブルース』岡林信康(昭和44年・1969年)

作詞・作曲/岡林信康 歌/ダウンタウン・ブギ・ウギ・バンド

『山谷ブルース』は岡林信康の持ち歌ですが、最初に彼の歌唱を聞いた時はあまりピンと来ず、雑誌などでは「フォークの神様」とか紹介されていましたが、「ふうーん」という感じでそれ以上興味を持つことはありませんでした。

だいぶ後になって、たぶん宇崎竜童のソロアルバムに入っていた『山谷ブルース』を聞いた時だったと思うのですが、その叩きつけるような歌い方に、ガツン!と來ました。ただ、調べてみたところ、宇崎竜童がソロで歌ったレコードには『山谷ブルース』は入っていないようなので、私の記憶違いかもしれません。

私が衝撃を受けた『山谷ブルース』は、この音源ではないような気もするのですが、手放してしまったレコードのどれかに入っていたようで、はっきりしません。ここではダウン・タウン・ブギウギバンド時代のものを上げておきます。

『さよならぼくのともだち』森田童子(昭和50年・1975年)

作詞・作曲・歌/森田童子

『GOOD BYE グッド・バイ』(1975年)、『マザースカイ=きみは悲しみの青い空をひとりで飛べるか=』(1976年)、『ア・ボーイ』(1977年)、『東京カテドラル聖マリア大聖堂録音盤』(1978年)、『ラスト・ワルツ』(1980年)──私はこれらの森田童子のアルバムLPをすべて持っていました。でも、誰とも、一度も、森田童子のことを話したことがありません。私にとって森田童子の歌は、ひとりじくじくと、のめり込みながら聞くものでした。

『さよならぼくのともだち』はLP『GOOD BYE グッド・バイ』に収録されており、シングルカットもされています。後に、『高校教師』というテレビドラマの主題歌として使われて、私より若い世代にも知られるようになりました。

森田童子が夢想した「ともだちとの別れ」が描かれていますが、実生活における経験はそこにはなく、彼女の空想生活から生まれた歌でした。学生運動も実際に体験したものではなく、時代的背景として取り入れていたにすぎません。しかし、学生運動というのは、彼女の歌の世界観を作り上げていた重要な要素であったと思います。ただ、レコードを聴いているだけでは、なぜ森田童子がそこまで入れあげているのか、知るすべはありませんでした。

髪を長くするだけで「反体制」を表明することができた時代。一人の少女の夢想を聞かせてもらっているような、感性的な面白さがありました。「実話」ではなく、実体験の反映も少な目で、夢想や気分、はっとさせるひらめきだけで作り上げた作品です。

『さよならぼくのともだち』森田童子[野外テントライブ「夜行」](昭和55年・1980年)

当時、森田童子についての情報は、アルバムレコードの解説に書かれていたこと以外には、ほとんど触れることができませんでした。だから、こんな映像が見られるのは、インターネット時代ならではのことです。

新日本童謡集【し】

『七里ヶ浜の哀歌』[『真白き富士の根』](明治43年・1910年)

歌/ミス・コロムビア(松原操)

『七里ヶ浜の哀歌』

作詞/三角錫子 作曲/ ジェレマイア・インガルス

真白き富士の嶺 緑の江の島

仰ぎ見るも 今は涙

帰らぬ十二の雄々しきみ魂に

捧げまつる 胸と心

ボートは沈みぬ 千尋の海原

風も浪も 小さき腕に

力もつきはて呼ぶ名は父母

恨みは深し 七里ヶ浜辺

み雪はむせびぬ 風さえ騒ぎて

月も星も 影を潜め

み魂よ何処に迷いておわすか

帰れ早く 母の胸に

み空に輝く 朝日のみ光

暗にしずむ 親の心

黄金も宝も 何しに集めん

神よ早く我も召せよ

雲間に昇りし 昨日の月影

今は見えぬ 人の姿

悲しさ余りて寝られぬ枕に

響く波の音も高し

帰らぬ浪路に 友呼ぶ千鳥

我も恋し 失せし人よ

尽きせぬ恨みに泣くねは共ども

きょうも明日も 斯くて永久に

『七里ヶ浜の哀歌』は、歌のモデルになった遭難事件が昭和10年に『真白き富士の根』(1935年8月29日封切、松竹)というタイトルで映画化されましたが、その時、同名の主題歌として当時覆面歌手として売り出していたミス・コロムビア(松原操)が歌いました。同年10月にレコードが発売されています。そのため、この歌は『真白き富士の根』と呼ばれることもあります。

また、昭和29年に再映画化された際は、『真白き富士の嶺』(1954年8月4日封切、大映)というタイトルで、同名の主題歌を菊池章子が歌ったことから、現在では同じ歌に対して、これら三種類のタイトルが流通する事態となっています。

私はこの歌をかなり以前から知ってはいましたが、『琵琶湖哀歌』や『琵琶湖周航の歌』とごっちゃになった状態で記憶していて、その内容を正確に理解していたとは到底言えませんでした。端的に言うと、「ボート部遭難の歌」だと誤解していました。

ネットを検索してみると、けっこう私と同様の間違った理解をしている人が、今もたくさんいるようです。

上に挙げた三つの歌の中で、「ボート部遭難の歌」は『琵琶湖哀歌』のみです。旧制四高(現金沢大学)ボート部員11人の遭難死事件(昭和16年4月6日)を悼むという名目で、レコード会社の独断専行で作られたのが『琵琶湖哀歌』でした。いかにも「急ぎ働き」に見える、『七里ヶ浜の哀歌』と『琵琶湖周航の歌』をまぜこぜにしたのがひと目でわかるような、身もふたもない出来の代物です。なんと、東海林太郎がこの歌を歌っています。

『七里ヶ浜の哀歌』の方は、明治43年1月23日に鎌倉の七里ヶ浜沖で起きた、逗子開成中学の十一人の中学生と一人の小学生がボート(海軍払い下げのカッター)で遭難死した事件が元になっています。明治の学制が発足して以来初めての、大勢の生徒たちが遭難死した事件だったため、社会的な反響も大きかったのだと思われます。

しかし、遭難事件の真相は、一般の人々がこの歌から受ける印象とはかなりかけ離れたものであることが、今ではわかっています。

「七里ヶ浜ボート遭難事件」の真相は、素行不良で前の学校を退学になり転校してきていた五年生二名(二十歳と二十二歳)が中心となって、五人の同級生と三人の四年生、三人の三年生と親類の一名の小学生を引き連れ、海鳥を撃ち殺してその肉で蛮食会を楽しむために、出艇に必要な舎監や生徒監の許可も得ずに、二丁の猟銃を持ってボートに乗り込み、七里ヶ浜沖の寮の規則では出漕禁止とされていた海域にまで漕ぎ出して、(たぶん)突風にあおられてボートが転覆し、十二人全員が水死したというものでした。

それをこの歌では、「雄々しきみ魂」と讃えています。「雄々しい」とは「勇猛果敢な」という意味になります。死にさえすれば、生徒の危険な寮則違反行為も称賛されるということなのでしょうか?

また、「恨みは深し 七里ヶ浜辺」と言っても、いったい《誰の》《誰に対する》《何の》「恨み」なのでしょうか?

じつは『七里ヶ浜の哀歌』をめぐっては、さまざまな説がささやかれています。

宮内寒彌『七里ヶ浜』が告発する、独身女教師の少年愛と「一方的な美化」

宮内寒彌の小説『七里ヶ浜』は、七里ヶ浜ボート遭難事件当時、著者の父親が逗子開成中学の教師と寄宿舎の舎監を兼務しており、まさに事件の当事者であったことから、父の残した日記を手掛かりに事件の周辺を詳細に調べ上げて書かれた実録的な作品です。

この小説が明らかにした事実で注目すべきことは、遭難事件の真相だけでなく、著者の父親である石塚巳三郎舎監が、やがて『七里ヶ浜の哀歌』の作詞者となる三角錫子教諭との縁談を持ちかけられていたことです。その時、石塚舎監は28歳、三角錫子教諭は37歳でしたが、石塚は9歳の年齢差にもかかわらず、縁談を受け入れました。ところが遭難事件が起こると、三角教諭は石塚を無視するようになります。

事件が起きて3日目の1月26日の夕暮れ時、石塚舎監は遺体の迎え場になっていた逗子海岸の新宿浜という砂浜で、寒風の中に立ち尽くしている三角教諭の姿を見つけます。三角教諭は事件の起きた翌日から、鎌倉女学校の勤務後は新宿浜に出てきて、手を合わせて沖合を見つめていたり、遺体が運び上げられると、遺族のように嗚咽しながら戸板に付き添い、通夜にも加わって冥福を祈り続けていたということを、石塚は人伝てに聞いていました。

そのため、《…余は同教諭の弔意に深謝し無言の低頭による黙礼を、その正面に直立して行へり。然るに、何故か同教諭の表情は冷たくして余の礼意は黙殺され、能面と化したるかの如くにも見ゆる形相の眉間の辺りには、怨意さへ覗へるやにも見受けられたり。》と、石塚は日記に記しています。

翌日の1月27日、未発見だった残り7人の遺体が発見されました。三角錫子は「哀歌」と題した詩の一番から六番までの歌詞を、『夢の外』の曲に合わせて一晩で書き上げました。

『夢の外』は、三角錫子の愛唱歌となっていた新教聖歌『われ等が家に帰る時』(When We Arrive at Home)に大和田健樹が作詞をして、当時『明治唱歌』第五巻に掲載されていて、女学生たちによく歌われていました。それを三角錫子がさらなる替え歌をして出来あがったのが『七里ヶ浜の哀歌』でした。

『夢の外』

作詞/大和田健樹 作曲/ ジェレマイア・インガルス

むかしの我宿 かはらぬ故郷

夢の外に けふぞあへる

日ぐらし秋よぶ 榎の木蔭に

おやのゑがほ 見んがためよ

木の間にみそめし 昨日の故郷

いまはさめぬ 夢のすみか

富貴もおもはじ 名誉もねがはじ

神のめぐみ ながくとほく

雲路にながめし 昨日の我宿

月も風も なれてそでを

うれしさあまりて ねられぬ枕に

ひびくみづの 声もむかし

『夢の外』3連目の「うれしさあまりて ねられぬ枕に」と、『七里ヶ浜の哀歌』の「悲しさ余りて寝られぬ枕に」の類似から窺われるように、『七里ヶ浜の哀歌』が、三角錫子教諭による『夢の外』の替え歌だったことは明らかでしょう。

三角教諭は受洗者ではありませんが、東京女子高等師範学校在学中に官吏だった父親が亡くなり、四人の幼い弟妹を養うために、内地より俸給の良い北海道札幌で教師の職を得ていた頃、たまたま日曜礼拝に出かけたプロテスタント教会で、老若男女の信者たちがオルガンの伴奏で歌っていたこの聖歌に心打たれて、それ以来自らの悲しみを癒すために心の中で歌い続けてきたといいます。

三角錫子が勤務していた鎌倉女学校と遭難事故を起こした逗子開成中学は、経営者が同じ姉妹校に当たり、校長の田辺も両校の校長を兼務していました。この慰霊歌ができあがると、三角錫子は告別式で自校の女生徒の合唱で霊前に捧げたい旨を、田辺校長に申し出ました。田辺校長が是非にと頼んだことから、2月6日(日)に開催された追悼大法会で発表する運びとなりました。

追悼大弔会は五千名という大人数の会葬者が集まり、基本的に仏式で取り行われましたが、儀式ばった式次第の中で、宝塚ばりの黒紋付黒袴姿の鎌倉女学校の上級生徒七十余名が、同じ喪服姿の三角教諭のオルガン演奏に合わせて合唱したのが『哀歌』と題された、後に『七里ヶ浜の哀歌』と呼ばれるようになる歌でした。その清らかな若い女性の歌声が遺族や会葬者たちの涙を誘い、観衆に強い印象を与えるとことになりました。

哲学者で文芸評論家の柄谷行人は、著書『日本近代文学の起源』の中で、《どこにでもいる無鉄砲な中学生の愚行をみごとに美化してしまう、社会的な神話作用》は、告別式において歌われた『七里ヶ浜の哀歌』によって《にわかに変形されべつのレベルに転移させられた》と言っています。

この神話作用は《キリスト教的な歌──言葉と音楽──によっている》《この事件──遭難死という「事実」をのぞいて──を構成しているのは徹頭徹尾「文学」なのだといってよい。》と柄谷は言います。

つまり、「事件の神話化」の根源には「文学」の神話作用があり、それを利用して歌謡化した三角錫子とそれを好んで受け入れた社会によって、この事件は神話化されたということです。

生徒たちの死を美化した神話が形成され、人々に受け入れられるや、神話は事実を覆い隠してしまいます。では「事件の神話化」によって、どのような「事実」が隠蔽されたのでしょうか?

柄谷は、宮内寒彌の小説『七里ヶ浜』が、《この神話化にひそむ淫靡な倒錯をあばきだしている。》と言い、《彼の解釈では、この事件は「真白き富士の嶺……」を作詩した女教師三角錫子のピューリタニズムと自己欺瞞にもとづいている。》《右の歌がこの女のピューリタニカルな性的抑圧の所産であることは明瞭である》としています。

それがどういうことなのか、宮内寒彌の『七里ヶ浜』に沿って、もう少し詳しく見ていきます。

37歳の三角錫子は、無理な生活が祟って結核を患い、治療のため鎌倉に転地療養していましたが、「健康のため」に結婚を希望します。

ある家庭医学書を読んだところ、成熟年齢に達した男女は、適齢期に結婚して規則正しい夫婦生活を営むことによって、健康が維持され増強される。これは自然の法則であり神の摂理でもあって、とりわけ婦人の場合は、この法則と摂理に従うかどうかによって健康の根源が大きく左右される、とありました。これを読んだ三角は、神の声を聞いたように思い、自分も理解ある相手が見つかったならば、遅まきながら結婚生活に入りたいと考えるようになったということでした。

柄谷は、《この「健康のため」という理由づけがどれほど自己欺瞞的かということに彼女はむろん気付いていない。》と言っています。確かに、そんな医学書なんか読まなくたって、三角錫子は結婚できたはずなのです。

というか、三角は仲人役の三村生徒監にも話していなかったようですが、実は明治34年(1901年)から4年間、資産家の男性との結婚経験がありました。自己欺瞞だけではなく、他者に対しても欺瞞をしていたと言わねばなりません。むろん、そういう世間的な立ち回りは、女性に対する抑圧の多いに当時の社会にあっては、女性が生きていくために必要な知恵だったとも言えるでしょう。

石塚舎監は『七里ヶ浜の哀歌』が、三角教諭の悲しみのあまりからだとしても一方的に美化されており、その美化によって遭難事件発生の責任が、全面的に監督責任者の側にあったかのように社会の印象を強めたと思っていました。しかし、誰もこの社会に作り出された空気感には、異を唱えることはできません。

石塚は、自分が三角教諭の結婚相手たる資格を完全に失ったことを悟り、遭難事件の責任者という汚名を背負って、私物が入った信玄袋一つを持って当てのない旅に出ました。

新聞に載ることで悪名を売ってしまった「石塚」という姓を捨て、この事件との関りを絶つために入り婿婚を希望して、「池上」という婚家の姓に改姓しています。そんな経緯のなかで生まれたのが、小説『七里ヶ浜』の著者である宮内寒彌でした。

石塚は、最終的に樺太まで流れて行くことになります。

石塚舎監はこのとき気づいていなかったようですが、息子である『七里ヶ浜』の著者は、取材する過程で或る噂を拾っていました。それは遭難者の内で最初に発見された木下三郎と三角教諭が「特別の感情」で結ばれていた、というものでした。

《従って、「七里ヶ浜」に込められた悲しみと哀悼の意は、単に姉妹校の生徒に対する教師の立場としてだけのものではなかった。一人の女性として最愛の男性を失った悲しみといっても過言ではない切実な感情が込められていた、とも受け取れる。「七里ヶ浜」が悲しみの歌として人々の心を打ち、七十年の長きにわたって愛唱され、恐らく今後も歌い続けられて行くのではないかとみられるのは、一人の女性の生きた心が歌い込まれていたからではなかったか。》

このように宮内寒彌は、『七里ヶ浜の哀歌』が持つ悲しみの迫力の理由を読み解いています。

また、三角教諭の相手の生徒については、

《美貌で女高師出の才媛であった彼女と、東京帝大志望の秀才で眉秀でたる美男子でもあり、均整の取れた体格の持主の水泳選手でもあり、性格も温順であった遭難一号生徒の木下三郎(五年生・ニ十歳)との間に年齢を超越したロマンスが芽生えていたとの噂も残っているが、勿論、二人が恋人同士の間柄になっていた筈はない。しかし、彼女としては十九歳も年下の美少年を、東京に残して来ている四人の弟の身代わりのように考えて、日曜日には近くの寄宿舎から自分の住居へ呼んで身の廻りの面倒を見ることによって、深層心理では恋人と逢引きを重ねるのと同じ歓びを、精神的にも肉体的にも味わっていたとみられることは否定できない。》

と、二人の関係について、踏み込んだ解釈をしてみせています。

『七里ヶ浜の哀歌』の歌詞には、「暗にしずむ 親の心/黄金も宝も 何しに集めん/神よ早く我も召せよ」といった、親の心を忖度したらしき表現も見受けますが、「我も恋し 失せし人よ」の詩句は、木下三郎の存在があったが故の三角教諭の個人的な想いの吐露とも受け取れます。

そこから、「恨みは深し 七里ヶ浜辺」「尽きせぬ恨みに泣くねは共ども/きょうも明日も 斯くて永久に」などの、「恨み」の感情が強調されることになったと思われます。遭難した生徒たちの亡魂の恨みとも、残された家族たちの運命への恨みとも受け取れますが、なによりそれらに仮託した三角教諭の個人的な恨みの強さが伝わってきます。

この歌をつらぬいている「恨み」の感情は、遭難死した生徒たちを「文学」的に美化し、絶対視すること──つまり「事件の神話化」と深くつながっています。死の事実から目をそらし、死を飾り立てる言葉をつむいで、事実とは異なる別な「文学的世界」を作り上げてしまうことで、三角教諭は愛する者の死という目の前の困難を乗り越えようとしたのでしょう。

そんな個人的な必要性があったにしても、この欺瞞的な歌によって、事件の責任者たちは実際の責任以上の責任を背負わされ、社会的に抹殺されるに近い状態に陥らされています。

最初は、事故翌々日の新聞の論調を見ても、冷静に生徒たちの寮則違反を指摘し、学校側が批判されることはなかったのですが、生徒たちの遺体発見が遅れるにつれて、次第に遺族たちは学校側や監督責任者であった石塚舎監へ怒りをぶつけるようになっていきました。

石塚舎監のもとには、自殺を勧告する手紙さえ届くようになっていたといいます。明治時代のこととはいえ、日本人のやることは、インターネット時代の現代と少しも変わりがなかったことが分かります。

柄谷行人『日本近代文学の起源』における『七里ヶ浜の哀歌』

私が『七里ヶ浜の哀歌』についての知識を更新したのは、柄谷行人『日本近代文学の起源』(1988年、講談社文芸文庫)を読んだことによります。この本の中で柄谷は、「Ⅳ 病という意味」の章を、『七里ヶ浜の哀歌』から始めています。そこでは宮内寒彌の小説『七里ヶ浜』を取り上げており、私は初めてこの小説の存在を知りました。柄谷の意図は、『七里ヶ浜の哀歌』を通して「事件の神話化」に潜んでいる、「ある不透明な転倒」を明らかにすることにありました。

じつは『日本近代文学の起源』の中で、『七里ヶ浜の哀歌』は「つかみ」として使われているだけで、それほど詳細に論じられているわけではありません。著者の柄谷行人の意図は、石塚舎監が東京から逗子へと転勤してきたことや、結核療養中の9歳年齢差のある三角錫子教諭との縁談を受け入れた理由が、徳富蘆花の小説『不如帰』の影響によることを示唆する点にありました。

『不如帰』という小説は、泉鏡花の小説『婦系図』と並んで明治末期に最も多く読まれた小説であり、それが流行したのは《ある感染力を持った転倒がそこに凝縮されていたからである》と柄谷行人は言います。

その「感染力を持った転倒」とは、本来悲惨な病気である結核を、結核に感染した女主人公片岡浪子が美しく病み衰えていく浪漫派的なものとして描いたところにありました。この「病の意味」の転倒が、多くの読者を惹きつけ、結核という病気への憧れを生み出し、『不如帰』の物語の舞台である「湘南」へと人々を集めることになっていきます。

27歳の石塚舎監が湘南・逗子へと向かったのも『不如帰』を読んだためであり、三角錫子教諭が結核療養地として湘南を選んだことさえ、『不如帰』の影響がなかったとは言いきれません。三角教諭が、『不如帰』の大流行から生まれた、逗子海岸近くにある「浪子不動」を参っている事実があるからです。

日本の近代文学はその「始まり」において、近代人が憧れる「モード」を提示する存在として人々に認知されました。

栗本慎一郎はその点を、次のように彼一流のだいたんな表現でまとめています。

近代イコール悩める自我という明治二十年代以降(と柄谷行人は『日本近代文学の起源』ー講談社ーで日本の近代と文学の相関関係の歴史的時点を特定した)の日本近代文学のテーマは、要するに近代人の生き方のテキストブックを作り出すためのものであった。湘南の明るい陽射しを浴びる海の見える海岸べりにある白いサナトリウムで、家と自我の葛藤に悩みつつ「コホン」と青白い頬で咳をすることを楽しむ近代人を文学は作り出した。西欧への憧憬とコンプレックスは、日本の近代を生きる人にとって、同じ日本人でも近代を生きていると気付かない鈍感なヒャクショーどもと、選りぬかれた自分とを区別する排除の小道具であった。(栗本慎一郎『反文学論』1984年、光文社文庫)

柄谷行人はこの著書の中で、「明治20年代」という時期が、日本の国家や社会制度、教育や「文学」に至るまで、「知の制度」に重大な「転倒」が起こった時期であることを発見しています。

本当の作詞者は、福田正夫か?

『愛国の花』(昭和13年4月)の作詞で知られる福田正夫界隈では、『七里ヶ浜の哀歌』の本当の作詞者は福田正夫だという説が流布しているようです。福田正夫は、白鳥省吾などとともに「民衆詩」派の詩人として、大正から昭和初期にかけて活動しました。

この説の出所は、小岩昌宏「続 歌をめぐる物語─琵琶湖哀歌、七里ヶ浜哀歌─」(京都大学工学部『水曜会誌』第24巻、第2号、2009年10月)によると、福田正夫の四女に当たる詩人の福田美鈴のようです。

美鈴は、月刊タウン誌『かまくら春秋』平成13年9月号に、「同人誌と[七里ヶ浜哀歌]のこと」と題した文章を発表したり、著書『父福田正夫「民衆」以後』の中で、自説を主張しているそうです。

その要点をまとめると、次のようになります。

- 福田正夫は神奈川県立師範学校時代、鎌倉で寄宿舎生活を送り、詩歌を愛する仲間たちと共に同人雑誌を発行した。原稿を綴じただけの回覧雑誌だったと思われる。

- 師範学校へ入学して二年後、福田正夫が16歳の時に「七里ヶ浜ボート遭難事件」が起きた。それを題材にして書いた詩の原稿を、同人雑誌に載せるために清書して、寄宿舎の自室の机の上に置いておいた。

- 寄宿舎の部屋に或る教師がやって来て、机の上の原稿を見ると、「やあこれはいいものがあった」と言って持ち去ってしまった。

- その数日後、追悼大法会で、三角錫子教師の指揮、鎌倉女学校生徒の合唱により発表され、世の中に広まった。

これが福田美鈴が主張する、福田正夫の詩が発表されるまでの経緯です。

また、原作の詩について聞いたこととして、

- 一から三連までは福田正夫が書き、それ以降は仲間たちと考えた。

- ほんの数ヵ所、ほんの少し(三角錫子は)言葉を変えている。

- 福田正夫は抗議をしたらしく、父の名で歌詞集に載ったこともあったが、その後あきらめた。

- 一番の歌詞「捧げまつる 胸と心」は、もとは「捧げまつる 夢と心」だったと、長姉の美弥子が父自身から聞いたと教えてくれた。

- 詩人のサトウハチローが「あの詩は福田正夫さんの詩にまちがいはない。読んでみればすぐ分かる」という意味の話を、昔ラジオの音楽番組でしていたのを聴いたと、すぐ上の絵描きの兄が言った。

- 下の姉の芙美子は小学生の頃(昭和9-15年)、少女倶楽部の付録の歌詞集に、「七里ガ浜の哀歌」が福田正夫作詞として載っているのを見たことがあった。

- 従姉は昭和5、6年ごろ、福田正夫の家に寄宿していたが、福田正夫から「あれはもう話がついたからいいんだ。それに歌詞はおれが書いたのと違っているしな」と言うのを聞いたことがあった。

- 美鈴は従姉の話を母に話したが、母は晩年まで、美鈴に「言うな、書くな」を繰り返した。

- 従姉によれば、母がなだめたために、福田正夫は著作権の主張をとりやめたのだという。

すべて「家族内」の話であり、福田家内ではそういう話がされて来た、ということがわかります。しかし、家族以外の人がこの問題について、どこかのメディアで書いたりしたものがまるで残されていないので、まずは「証拠」の発掘をすることなしには、信憑性が確保できません。福田美鈴の説を信じているのは、家族と福田正夫の周辺人物だけであるのは、そのためだと思います。

三角錫子は後に「涙と汗の記」(『婦人生活の創造』付録)という「自伝」を表していますが、そこでは『七里ヶ浜の哀歌』について全く触れられていません。日本中に知られることになった歌なのに、何故だろう? とずっと疑問に思っていたのですが、もしも福田正夫との間に『七里ヶ浜の哀歌』をめぐって著作権問題が提起されていたのであれば、三角が『哀歌』をスルーしたことに納得が行きます。愛する人の死に、ふたたび触れたくなかっただけとも考えられますが──。

その一方で、私は大きな疑問を持ちました。

福田正夫は『哀歌』の原作をもう一度清書し直して、彼らの同人雑誌で発表することもできたはずですが、何故しなかったのでしょうか? 本当の作者であれば、原稿を持ち去られたとしても復元することは可能だったはずです。そうしていれば、この説の信憑性が増したことは疑いありません。

そもそも、美鈴は『哀歌』の原作のすべてを見てもいないのに、どうして「ほんの数ヵ所、ほんの少し言葉を変えています。」などと言いきれるのでしょうか? 原作は残っておらず、美鈴はその全貌を知らない以上、原作を三角錫子がどれくらい書き変えたかはわかるはずがありません。わかりもしないでこういう発言をするのは、問題だと思います。

「それに歌詞はおれが書いたのと違っているしな」と福田正夫自身が言っていた通り、じつは相当──たぶん「全面的に」改変されていた可能性が高いです。それは当然のことだと思います。

『七里ヶ浜の哀歌』は『夢の外』の替え歌だったわけですから、作詞は曲先で書かれたことになります。つまり、作詞するには音符に合わせて、詞の字数を割り当てる作業が必要だったはずです。

福田正夫は、どのようにして、『夢の外』の曲に合うように字数を考えて作詞をしたのでしょうか? 七五調や五七調ならともかく、『七里ヶ浜の哀歌』は8・8・6・6・8・8・6・6と続く、特異な字数になっています。曲を付ける当てもないのに、本当にこんな字数で福田らは詩を書いていたのでしょうか? 福田正夫は、未来が見える超能力者だったのか?

三角錫子が福田正夫の原作を参考にしつつ、曲に合わせて字数を変えて作詞したとすれば、それはもうほとんど別な作品になると思います。詩にとって字数はかなり重要な要素であり、それによって内容も違ってくるはずです。

しかも、「悲しさ余りて寝られぬ枕に」の部分は、明らかに『夢の外』の詞の模倣です。福田らは、『夢の外』の曲が使われることを知らなかったはずなので、『夢の外』の詞句を模倣することができたのは三角錫子以外にあり得ません。

原作が物証として残っていないのに、どこまで「盗作」を主張できるでしょうか?

原作を持ち去った教師がいたということですが、悪い奴はその泥棒教師であって、なぜ福田らはその教師を追及しなかったのでしょうか? 師範学校生徒なので、たとえ泥棒教師でも騒ぎを起こすと、「順良信愛威重」の師範学校令に背くことになり、経歴に傷がつくのを恐れたということでしょうか?

三角錫子がどこまで原作の詩句を使っているかさえ、いまとなってははっきりとはわかりません。

以上のように、現時点では、『七里ヶ浜の哀歌』の作詞者は三角錫子とするのが定説であり、最も無理のない結論でもあると思います。法律的にどうかは私にはわかりませんが、たとえ福田美鈴の説のとおりだったとしても、作品的には福田正夫は「原案」を提供した程度にすぎず、詩のテーマも三角錫子にとって切実なものになっているし、曲先での作詞をしているのも確かなので、『七里ヶ浜の哀歌』の作詞者を三角錫子とするのは間違いではないと思います。

『叱られて』(大正9年・1920年)

歌/川田孝子

『叱られて』

作詞/清水かつら 作曲/弘田龍太郎

叱られて

叱られて

あの子は町まで お使いに

この子は坊やを ねんねしな

夕べさみしい 村はずれ

こんときつねが なきゃせぬか

叱られて

叱られて

口には出さねど 眼になみだ

二人のお里は あの山を

越えてあなたの 花のむら

ほんに花見は いつのこと

『少女号』

「二人のお里は あの山を/越えてあなたの 花のむら」とあるので、叱られたこの二人の子どもは、よその村から子守奉公に来ていることがわかります。

さびしい夕暮れが迫るのに、村はずれで、一人は背負った赤ん坊をあやしており、もう一人は町までお使いに行っています。

「叱られて 叱られて」の繰り返しが、子供ごころの感傷を際立たせます。「口には出さねど 眼になみだ」で、辛さに耐えて働く子どもをしっかりと描いています。

作詞の清水かつらは、少女雑誌『少女号』の編集者をしながら、『靴が鳴る』『雀の学校』などの童謡を発表していました。

『しゃぼん玉』(大正11年・1922年)

歌/平山美代子・尾村まさ子・鈴木安江

『しゃぼん玉』

作詞/野口雨情 作曲/中山晋平

しゃぼん玉、とんだ。

屋根まで飛んだ。

屋根まで飛んで、

こわれて消えた。

しゃぼん玉、消えた。

飛ばずに消えた。

うまれてすぐに、

こわれて消えた。

風、風、吹くな。

しゃぼん玉、とばそ。

『金の塔』

シャボン玉遊びは面白い。

通常はストローを使いますが、輪っかになったものをシャボン液に浸せば、輪っかに張ったシャボンの膜を吹くだけでシャボン玉ができます。少しのあいだ空中をさまよっていますが、次第にシャボン玉自身の重みで下に落ちてしまいます。微風があるくらいの方が、風に乗って高く上がってくれます。

この歌は、作詞の野口雨情が自身の子どもの死を「こわれたしゃぼん玉」に象徴させたとする解釈が、最近ははびこっているようです。しかし、雨情が遺した文章のどこにも、それに触れたものはないそうです。つまり、この解釈には、なんの根拠もないというのが真相です。歌詞が短いために、様々な解釈ができる余地を残しているのでしょう。

この詩が発表された『金の塔』は仏教児童雑誌だったようですが、この10行の歌詞を見ると、たしかにシャボン玉が「消える」姿にフォーカスされていて、諸行無常を感じさせるどこかしんみりした趣さえあります。

しかし、引用した動画の中で歌われているように、付け加えられた新しい歌詞を見ると、野口雨情は「シャボン玉遊びは面白くていいな」と思っていることがわかります。

シャボン玉 飛んだ

屋根より高く

ふうわりふわり

続いて飛んだ。

シャボン玉いいな

お空にあがる

あがっていって

帰ってこない。

ふうわりふわり

シャボン玉飛んだ。

池田小百合さんの『なっとく童謡・唱歌』によると、この2番の詩が追加されたバージョンは、昭和11年に発表されましたが、しかし、今ではこの2番を歌う人はいないようです。

ふうわりふわりとお空にあがるシャボン玉よりも、日本人は、こわれて消えてしまうシャボン玉のほうに、強い思い入れを持つのかもしれません。

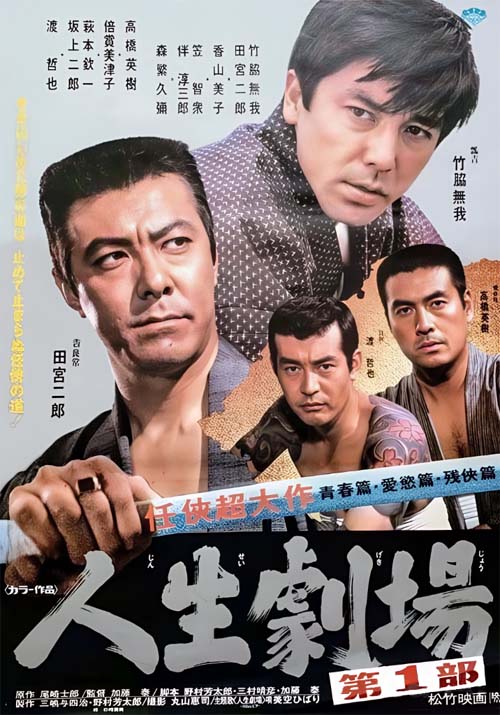

『人生劇場』楠木繁夫/歌[映画主題歌](昭和13年・1938年)

『人生劇場』

作詞/佐藤惣之助 作曲/古賀政男 歌/ 楠木繁夫

やると思えば どこまでやるさ

それが男の 魂じゃないか

義理がすたれば この世は闇だ

なまじとめるな 夜の雨

あんな女に 未練はないが

なぜか涙が 流れてならぬ

男ごころは 男でなけりゃ

わかるものかと あきらめた

時世時節は 変わろとままよ

吉良の仁吉は 男じゃないか

おれも生きたや 仁吉のように

義理と人情の この世界

楠木繁夫が歌う『人生劇場』は、映画『人生劇場 残侠編』(内田吐夢監督、日活、1938年7月1日封切)の主題歌として作られました。

尾崎士郎の小説『人生劇場』は、昭和8年から都新聞(後の東京新聞)に連載したものですが、昭和10年(1935年)3月に単行本化されました。発売当初は評判にもなりませんでしたが、同年4月6日の読売新聞で川端康成が激賞したことから、人気に火が付き爆発的に読まれるようになりました。

翌昭和11年には、映画『人生劇場』(内田吐夢監督、日活、1936年2月13日封切)が早くも登場しています。新聞連載中から内田吐夢監督が愛読していて、映画化を熱望したためでした。

再公開された時から『人生劇場 青春篇』とタイトルが変更になっていますが、続編が作られていたため、それと区別する必要があったのでしょう。

この歌の歌詞を見ると、「義理と人情」が強調されていて、映画も後になるほど任侠映画に近づいて行きますが、原作の『人生劇場 青春篇』を読む限り、描き方がもっと諧謔的で、ストレートに任侠道を賛美したりはしていません。むしろ文学史・サブカルチャー史的には、青春群像を描く日本最初の青春小説として位置づけられるのではないかと思います。

《考えて見れば、この作は明治の末年から大正初期にあった学生の間にまだ残っていた旧日本の亡びてゆく挽歌であり、そして新生日本生誕の生みの苦しみを謡ったものである。》(『人生劇場 青春篇』解説 新潮文庫、平成12年3月1日発行)と坪田譲治が言っているように、任侠道は廃れゆくものとして描かれているのが事実だと思います。

作曲の古賀政男は、《昭和十一年と言えば、戦前の平和産業がピークに達した時で、昭和初頭の不況はすっかりかげをひそめて、新しく中間層が出現し、社会のチャンピオンの地位を誇っていた。》(『自伝わが心の歌』展望社)と言っており、『人生劇場』が登場したころの日本は、昭和恐慌からの経済的復興を成し遂げた時期であり、レコード産業や映画産業も華やかなりしころだったのだと思います。

『人生劇場』村田英雄/歌(昭和34年・1959年)

戦前、楠木繁夫によって歌われた『人生劇場』は、戦後の昭和34年(1959年)に村田英雄によってリバイバルされ、大ヒットしました。これが村田英雄のデビュー曲でした。もちろん、私が聞いて覚えたのは村田英雄の方です。

作曲の古賀政男は、自動車で移動中にラジオで村田英雄の浪曲を聞き、この声は吟詠調の歌謡曲に使えると思い、村田英雄に一度訪ねて来るようにと連絡をしました。村田英雄は浪曲の前途に懸念を抱いていたときだったので、古賀が浪曲から歌謡曲への転身を奨めるとすぐに決心したそうです。そして『人生劇場』でデビューするや、一躍人気歌手となりました。

古賀は、『人生劇場』を最初に歌った楠木繁夫は、東京音楽学校(現:東京芸術大学)出身で、歌に対する真剣さは誰にも負けなかったが、彼の『人生劇場』は「背広を着た”吉良常”だった」と言っています。吉良常は、曲がりなりにも吉良の仁吉の血を引く侠客ですから、背広姿は似合いません。

古賀は、楠木繁夫と村田英雄を比較しながら、次のように言っています。

日本の大衆の心を根底から揺さぶるにはやはり日本的発声法が必要だと私は思う。学校教育のすべてがドレミファでやっているのに、いまさら日本的発声法もないもんだといわれるかもしれない。だが伝統は、そうたやすく死にはしないのだ。(中略)音楽学校出身者より浪曲出身者が大衆の心をつかんだ事実には、やはりなにかがあるのである。

古賀政男『自伝 わが心の歌』(2001年4月25日、新装版第1刷発行、展望社)

そして、日本の歌の魅力の秘密について、こう解説しています。

ヨーロッパ的発声方法は、変声期には練習を避ける。そして如何に音程のくずれがなく正確な音感を身につけるかを練習する。だが、日本的発声方法はまったく逆だ。変声期にきたえ抜いた人の清元、長唄、浪曲などが、如何にすばらしい表現力をもつかは日本人ならわかるはずである。

また、音程のくずれた微妙な極地を捜し求めるのも日本的発声法である。清元、長唄では”小節(こぶし)千回”という。千回練習して小節の味は出るというわけである。歌謡曲の魅力もこの小節にあると思う。小節は下卑たものとしてきらう人もいるが、私は中近東を歩いて、アジアの民族音楽がいかに小節を生命力としているかを知った。朝鮮や中国の歌を聞いて感ずるなつかしさも、その原因は小節の味である。古賀政男『自伝 わが心の歌』(2001年4月25日、新装版第1刷発行、展望社)

古賀政男は、「小節」こそがアジアの民族音楽の生命力であることを発見し、日本の歌の魅力の精髄もアジアの民族音楽との関連で考えています。

しかし、なぜ日本では、西洋音楽を重んじ、伝統的な大衆音楽を蔑むようになっているのでしょうか?

音楽の場合、明治年間の音楽教育がドイツ音楽の影響で発足したために、西洋音楽が正統になり、すべての音楽判断の基準になった。在来の民謡、わらべ歌などの民衆音楽は邪道の扱いに甘んじなければならなくなった。このまちがった音楽観がいつまでも尾を引いて、民衆音楽と純音楽とのまったく隔絶された壁をつくっているのである。外国ではこんな情けない話はない。シャンソンでもタンゴでも、けっして”高級”な音楽ではない。だが民衆の音楽を愛し育てていこうということにはみな変わりがない。

古賀政男『自伝 わが心の歌』(2001年4月25日、新装版第1刷発行、展望社)

音楽においても、明治時代に起きた柄谷行人のいう「転倒」が、長く日本人を束縛し続けているのだということがわかります。

『下町の太陽』倍賞千恵子(昭和37年・1962年)

作詞/横井 弘 作曲/江口浩司 歌/倍賞千恵子

倍賞千恵子のデビュー曲にして、最大のヒット曲。

翌年、この歌を基にしたストーリーで、倍賞千恵子をヒロインとして山田洋次監督によって映画化もされました。倍賞千恵子は後に『男はつらいよ』で寅さんの妹さくら役をやるようになりますが、この映画が山田洋次監督との最初の出会いでした。

東京には「下町」と呼ばれる場所があるということを、初めて知りました。どうも工場がたくさん立ち並ぶ地域らしい、という漠然としたイメージを持ちました。

その後、『伊豆の踊子』だったか『雪国』だったか忘れましたが、巻末に付いていた川端康成について解説した文章の中で、下町を舞台にした小説を書くことが作家としての一つの通過点になっているが、川端は『浅草紅団』でみごとにそれを果たした、みたいな内容のものを読み、「下町」ってそんなに大したもんなの?と、「下町」についての謎が増えました。

これってつまり、「東京」という大都市は、下町と山の手とビジネス街・官庁街というように、構造化されていることを示しているのだと思いました。

下町には江戸から続く伝統的文化が多く残っており、また社会的には下層とされる人々が多く集まる地域であり、一方、明治の御一新以降、モダン化が進んでいるのが山の手やビジネス街・官庁街であり、そこでは社会的に上層に位置する人たちが豪邸を立てたリ、モダンなファッションで闊歩しています。

戦後の経済的な復興が進む中、全国的にさらなる近代化が押し寄せる当時の時代風潮の中で、逆説的に注目されたのが「下町」だったのだと思います。

東京の下町は、関東大震災や東京大空襲によって焼尽しつくされ、復興の過程でさらなる近代化の大津波に飲み込まれ、いまや下町情緒は風前の灯ですが、それを感じ取ることができる景色はわずかながらもまだ残されているようです。

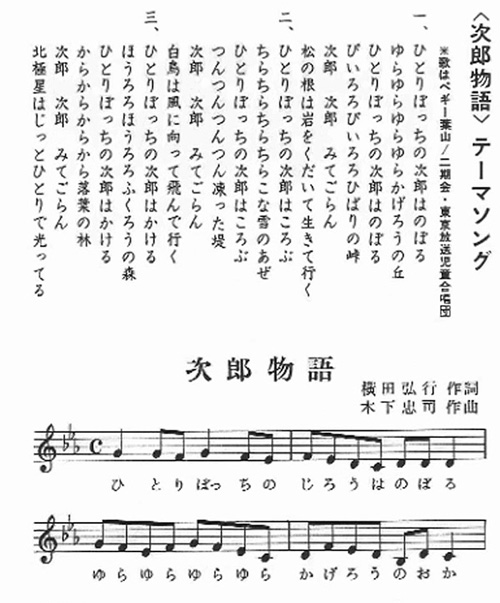

『次郎物語』ペギー葉山[TVドラマ主題歌](昭和39年・1964年)

歌/木暮朋佳(Cover)

作詞/横田弘行 作曲/木下忠司 歌/ペギー葉山

私が子供時代に、最も強い影響を受けたテレビドラマが、NHK『次郎物語』でした。私は大人への反抗し方を、このドラマから学びました。

具体的に言うと、大人の言うことに不満なとき、唇をとんがらせるのです。池田秀一(次郎)の演技を、そのままマネてやっていたものです。おかげで、「なんだ、その顔は!」と、大人から怒鳴られたこともありました。

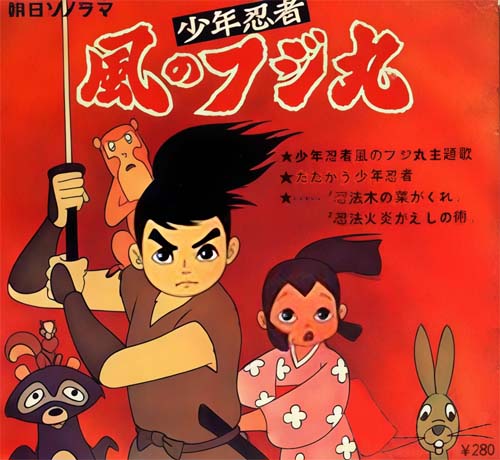

『少年忍者風のフジ丸』[テレビアニメ主題歌](昭和39年・1964年)

作詞/小川敬一 作曲/服部公一 歌/鹿内タカシ、西六郷少年合唱団

『少年忍者風のフジ丸』は東映動画制作第二作目のテレビアニメで、昭和39年(1964年)6月7日~昭和40年8月31日まで放送されました。ちなみに第一作は、国産連続テレビアニメ第四作に当たる『狼少年ケン』でした。『風のフジ丸』は放映時はモノクロでしたが、第一話だけはカラーで制作されていました。

原作は白土三平の貸本漫画『忍者旋風』と少年マガジン連載の『風の石丸』ですが、アニメでは主人公の名が、提供元の藤沢薬品から取って「フジ丸」に変えられています。

それを手にしたものは天下を制すという「竜煙の書」をめぐって、風魔忍者と伊賀忍者の間で争奪戦が繰り広げるストーリーで、当時の忍者ブームの一翼を担う作品でした。フジ丸が使う木の葉隠れの術や火炎返しの術、分身の術などに夢中になったものです!

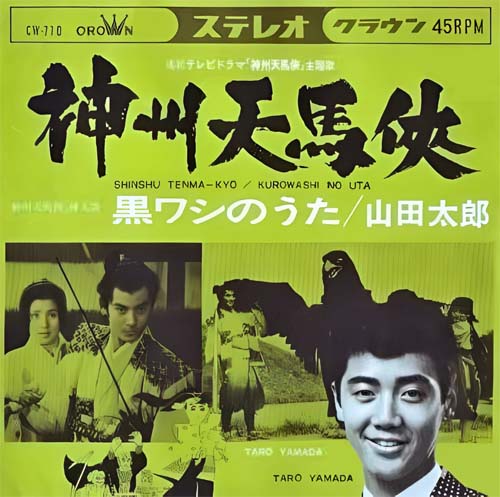

『神州天馬侠』山田太郎[テレビ映画主題歌](昭和42年・1967年)

カバー版

作詞/見尾田瑞穂 作曲/木下忠司 歌/山田太郎

『神州天馬侠』は吉川英治の伝奇小説が原作で、1967年6月18日から同年12月31日までTBS系列局で放送されました。子役時代の火野正平も出演していた『わんぱく砦』の後番組で、この時間帯はその流れでずっと見続けていました。

〽男の子なら 泣くまいぞ

ああ 神州天馬侠

この元気をもらえるフレーズが好きでした。

武田信玄の孫にあたる武田伊那丸が、親の武田勝頼が織田・徳川連合軍に討ち滅ぼされた後、武田家の宝物である御旗楯無を守って、鞍馬の竹童や加賀見忍剣や咲耶子姫などの仲間たちに支えられながらお家再興を目指すという物語です。

呂宋兵衛という南蛮渡来の妖術使いが登場しますが、咲耶子姫が横笛を吹くと、彼奴の幻術が解けてしまうという不思議な力を発揮します。

咲耶子姫を演じた聖みち子は、後に松木路子という名で昼メロに出ていました。清潔感のあるエロさが、少年ミロの好みでした。しかし、中学生で、なんでだか昼メロを見てたんだよな。

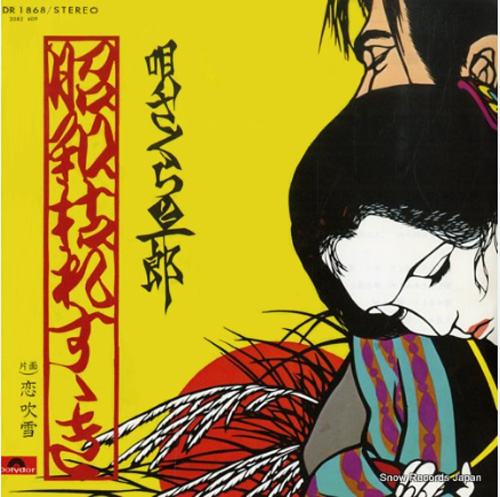

『昭和ブルース』天地 茂(昭和48年・1973年)

作詞/山上路夫 作曲/佐藤 勝 歌/天地 茂

天地茂が歌った『昭和ブルース』は、彼の主演ドラマ『非情のライセンス』(NET系、1973年)の主題歌でした。

『昭和ブルース』は、ザ・ブルーベル・シンガーズというフォークグループが昭和44年に歌って大ヒットした曲だったので、すでになじみのあるものでした。しかし天地茂がこの歌を歌うと、ハードボイルドなドラマの内容と相まって、まるで別物に聞こえます。ここでは、警視庁からはみ出した会田刑事の心情を歌う歌になっています。

『昭和ブルース』ザ・ブルーベル・シンガーズ(昭和44年・1969年)

三男・三郎(山本圭)、次男・次郎(橋本功)、四男・末吉(松山省二)

こちらがザ・ブルーベル・シンガーズが歌った元歌になります。映画『若者がゆく-続若者たち-』(松竹、1969年5月10日封切)の挿入曲として作られました。学生デモが機動隊とぶつかる場面で、この曲が約2分間流されます。ここでは学生たちの心情を歌った歌になっています。

映画『若者がゆく-続若者たち-』は、『若者たち』(1968年12月16日封切)の続編で、主題歌はザ・ブロードサイド・フォーの『空にまた陽が昇る時』でした。全三部作になっていて、最終作は『若者の旗』(1970年11月28日封切)です。

父母を亡くした長男の佐藤太郎(田中邦衛)、次男の次郎(橋本功)、三男の三郎(山本圭)、四男の末吉(松山省二)、長女のオリエ(佐藤オリエ)の五兄妹が、生活や学業や恋愛や社会問題などをめぐって、家族同士が激しくぶつかり合い、議論し、殴り合うという、60年代やなあ、という映画です。

ザ・ブルーベル・シンガーズは、テレビドラマ『氷点』(NET、1966年)の主題歌『北国の陽子』も歌っていて、こちらも好きな歌でした。声を裏返して「〽陽子をうずめてぇ~、雪が、雪が、雪がぁ~、また降るぅぅぅ~」と歌ったものです。

『昭和枯れすすき』さくらと一郎(昭和49年・1974年)

作詞/山田孝雄 作曲/むつひろし 歌/さくらと一郎

さくらと一郎の『昭和枯れすすき』は、『時間ですよ昭和元年』(TBS系列、1974年)の挿入歌として使われました。タイトルは、大正年間に大ヒットした『枯れすすき(船頭小唄)』の昭和版という意味なのでしょう。

〽貧しさに負けた

いいえ 世間に負けた~~

藤竜也(風間)が篠ひろ子(田村涼子)の小料理屋で酒を飲んでいるシーンで流されていたように記憶していたんですが、それは『時間ですよ』第3シーズン(TBS系列、1973年)で、シリーズが一つ違っていました。細川俊之(十郎)が大楠道代(菊)の居酒屋で飲んでいるシーンで流されていたというのが正解! どちらもヤクザ者が出て来るので、ごっちゃになっていました。

新日本童謡集【す】

『進め!次郎丸』天地総子[TV『海の次郎丸』主題歌](昭和43年・1968年)

阪田寛夫/作詞 木下忠司/作曲 歌/天地総子

『海の次郎丸』は『神州天馬侠』の後番組で、作曲家が同じ木下忠司なので、リズムが似ています。作詞は『サッちゃん』の作詞家・阪田寛夫という珍しい主題歌です。

〽進め次郎丸 世界は暗いけど

もしも君が くじけなければ

青い空が見えて来る

これまで、何度このフレーズを思い出しては、口ずさんで来たことだろう!

いつのまにか世界が暗く感じる時代になってしまって、「そうだ! くじけちゃならねえんだ!」と、いま再び、この歌に励まされているところです。

新日本童謡集【せ】

『戦友』(明治38年・1905年)

アイ・ジョージ/歌

『戦友』

作詞/真下飛泉 作曲/三善和気

ここは御国を何百里

離れてとおき満洲の

赤い夕日にてらされて

友は野末の石の下

思えばかなし昨日まで

真先かけて突進し

敵を散々懲らしたる

勇士はここに眠れるか

ああ戦の最中に

隣りにおった此の友の

俄かにはたと倒れしを

我はおもわず駈け寄って

軍律きびしい中なれど

これが見捨てて置かりょうか

「しっかりせよ」と抱き起し

仮繃帯も弾丸の中

折から起る突貫に

友はようよう顔あげて

「お国のためだかまわずに

後れてくれな」と目に涙

あとに心は残れども

残しちゃならぬ此の体

「それじゃ行くよ」と別れたが

ながの別れとなったのか

戦すんで日が暮れて

さがしにもどる心では

どうぞ生きていてくれよ

物なと言えと願うたに

空しく冷えて魂は

故郷へ帰ったポケットに

時計ばかりがコチコチと

動いているも情なや

思えば去年船出して

お国が見えずなった時

玄海灘に手を握り

名をなのったが始めにて

それより後は一本の

煙草も二人わけてのみ

ついた手紙も見せ合うて

身の上ばなしくりかえし

肩を抱いては口ぐせに

どうせ命は無いものよ

死んだら骨を頼むぞと

言いかわしたる二人仲

思いもよらず我一人

不思議に命ながらえて

赤い夕日の満洲に

友の塚穴掘ろうとは

くまなく晴れた月今宵

心しみじみ筆とって

友の最期をこまごまと

親御へ送る此の手紙

筆の運びはつたないが

行燈のかげで親達の

読まるる心おもいやり

思わずおとす一雫

私が一番初めに覚えた「軍歌」が、『戦友』だったと思います。

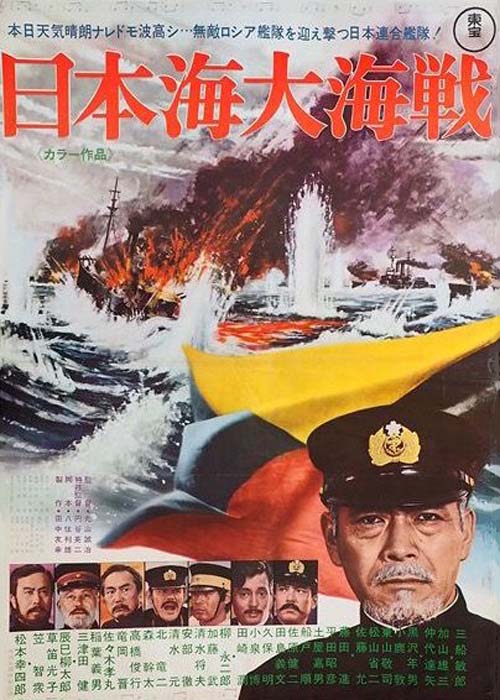

『戦友』という歌をはっきりと意識するきっかけとなったのは、中学生の時に学校の講堂で、映画『日本海大海戦』(東宝、1969年8月13日封切)を見せられたことによります。

当時は町に映画館がなかったせいか、中学一年と二年の時に体育館兼講堂に集められて、年に2本の映画を見せてもらえました。1軒だけあった映画館は、すでに閉館してしまっていて、廃屋だけが残されていました。

この時見たもう1本は、三船敏郎主演の『風林火山』(東宝、1969年2月1日封切)でした。これは一年生の時で、二年生の時には、高畑勲/演出で宮崎駿/場面設計・美術設計・原画の『太陽の王子ホルスの大冒険』を見せてもらっています。いずれも名作ばかりで、今となっては若い時にこれら映画に夢中になる経験をさせてもらったことに、とても感謝しています。

二〇三高地の戦いで、白襷隊が出撃していくシーンの後に死屍累々の戦場が映し出され、それにかぶせて流されたのが『戦友』でした。この映画によって具体的なイメージとして、『戦友』と戦争とが私の中で結び付けられました。

『戦友』という歌はこの映画を見る前から知っていましたが、歌の舞台が日露戦争だったことは初めて知りました。映画を見た翌日から、学校の図書室へ行って日露戦争関係の本を漁ったことを覚えています。

『戦友』はどのようにして書かれたか

『戦友』は、作詞の真下飛泉が、当時日露の役から帰還したばかりの、妻の姉の夫である福田直吉軍曹から、直接聞いた実戦談に感動して書いたものでした。

福田直吉軍曹は、乃木希典大将の第三軍隷下、後備歩兵第四旅団後備歩兵第三十八連隊という戦闘序列で、旅順要塞攻略戦の第三次総攻撃に参加したようです。

乃木第三軍は、明治37年11月26日から第三次総攻撃を開始しましたが、旅順要塞正面からの攻撃だったため早々に、第一次と第二次総攻撃同様に挫折してしまいます。連合艦隊からの強い要請により、要塞正面からの攻略を諦め、目標を西端にそびえる二〇三高地の攻略に変更して、11月27日から再び総攻撃を開始しました。

全軍十万の将兵が、狂人のように(ある新聞の海外特派員の表現)攻めに攻め、戦いに戦い、11日間の戦闘で死者約1万5千人、負傷者約4万4千人を出して、12月5日、ようやく二〇三高地を占領し、旭日旗と日の丸をはためかせました。

この後、乃木第三軍は、ロシアが難攻不落と信じていた旅順要塞をわずか5カ月で陥落させると、黒木為楨大将の第一軍、奥保鞏大将の第二軍、野津道貫大将の第四軍が待つ奉天会戦へと転進していきます。

福田直吉軍曹が負傷したのは、二〇三高地の戦いと並ぶ大激戦だった、この奉天会戦においてでした。胸部貫通銃創を負って、福田軍曹は本国へと帰還させられました。

『戦友』──歌詞の解釈と鑑賞

祖国日本から何百里も遠く離れた満洲で、真っ赤な夕日に照らされながら、いま私の友は曠野の果ての石が一つ置かれただけの粗末な墓の下に眠っている。

思い出すと悲しくなるが、つい昨日まで、先陣を切って敵兵の中に踊り込み、縦横無尽に敵を殲滅していた勇士は、いまはこの寂しい曠野に眠っているのだ。

敵の砲弾が炸裂し、機銃弾が降り注ぐ戦いの真っただ中で、隣にいた友は突然倒れた。私は思わず駆け寄っていた。

軍律では、戦闘中の命令外の行動は禁じられているが、どうして見捨ててておけるだろう。「しっかりしろ」と声をかけ、抱き起して、傷ついた友に仮包帯をしてやる間にも、敵弾が辺りにはじけ飛んでいた。

その時、友軍が突撃する叫びが湧き起こったのを聞いて、友は苦しい息の下から顔を上げて、「お国のためだ。俺には構わずに行ってくれ」と、涙をためた目で言う。

友の容体は気になるが、自分の身体は国に捧げたものである。「それじゃ行くよ」と言って、自分も突撃したが、あれが友との最後の別れだったのだろうか。

戦闘が終結し、日も暮れて、友が倒れたあたりを探しに戻る途中にも、「どうか生きていてくれ。せめて、最後の言葉を聞かせてくれ」と願い続けていた。

願いもむなしく、すでに友の身体は冷たくなっており、魂は故国へと還ってしまっていた。ただ、友の軍服の脇ポケットの中で、懐中時計だけがコチコチと時を刻み続けていた。

振り返ってみると、去年輸送船団が出航して、故国の島影も見えなくなった玄界灘で、握手して名乗り合ったのが、友との最初の出会いだった。

それ以来、一本の煙草も二人で分けてのみ、家族から届いた手紙も互いに見せ合って、身の上話をする仲になっていた。

互いに肩を抱いては、「どうせ生きては帰れまい。俺が死んだら、骨を家族に届けてくれ」と、しょっちゅう語り合う仲だった。

まさか自分一人だけがどんな定めなのか生き残り、真っ赤な夕日が照りつける満洲で、友の塚穴を掘ることになろうとは。

雲一つなく晴れ渡った月が輝くこの夜に、心のおもむくままに筆を執って、友の最後をできる限り詳しく、友の両親に書き送ろうとこの手紙を書いている。

慣れない手紙なのでうまく書けてはいないかもしれないが、灯りの下で友の両親がこの手紙をどんな気持ちで読むのだろうと思うと、書きながら涙を流している自分に気づくのだ。

真下飛泉『学校及家庭用言文一致叙事唱歌』について

真下飛泉は、『学校及家庭用言文一致叙事唱歌』全十二編を発表しましたが、そのうちの第三篇が『戦友』です。すべて楽譜付きで京都の五車楼書店から刊行されています。

『学校及家庭用言文一致叙事唱歌』

第一編 「出征」 明治38年6月28日刊。三善和気作曲。

第二編 「露営」 明治38年8月26日刊。三善和気作曲。

第三編 「戦友」 明治38年9月12日刊。三善和気作曲。

第四編 「負傷」 明治38年10月7日刊。三善和気作曲。

第五編 「看護」 明治38年10月11日刊。三善和気作曲。

第六編 「凱旋」 明治38年10月7日刊。三善和気作曲。

第七編 「夕飯」 明治39年3月16日刊。三善和気作曲。

第八編 「墓前」 明治39年5月3日刊。三善和気作曲。

第九編 「慰問」 明治39年(不明)。三善和気作曲。

第十編 「勲章」 明治39年6月13日刊。藤田胸三郎作曲。

第十一編「実業」 明治39年6月1日刊。藤田胸三郎作曲。

第十二編「村長」 明治39年7月28日刊。藤田胸三郎作曲。

※第九編を除いて、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧することができます。

第三篇の『戦友』から第五編の『看護』までは、福田直吉軍曹の従軍譚を基にして書かれたと考えられますが、むろん話そのままではなく、題材の取捨選択がなされ、飛泉の解釈による心理描写が加えられていると見るべきでしょう。それ以外は、飛泉によるフィクションです。

これら全十二編は、飛泉が設定した架空の人物である「武雄」の人生行路をたどる構成になっています。

最初からそういう構想で書かれたわけではありませんでした。

明治37年5月28日の地久節(昭憲皇太后の誕生日)に、「出征」と題した自作の唱歌を、飛泉が当時訓導(小学校正規教員)として勤めていた京都府師範学校附属小学校の学芸会で、担任していた五年生に歌わせたところ、講堂一ぱいに詰めかけた客の中からすすり泣きが聞こえ始め、校長や先生たちもみんな歌に感動して泣いているという有様でした。

その後、飛泉の元には楽譜を写させてくれと希望する人が後を絶たず、とても対応しきれなくなって、出版に踏み切ったということです。1冊2銭の楽譜の売れ行きは絶好調で、さらに第二編の出版につながっていきました。つまり、飛泉が十二編も書くことになったのは、出すごとの冊子の抜群の売れ行きのよさと読者の強い要求に応えるためでした。

日露戦争の開戦は明治37年2月10日なので、「出征」が学芸会で初演されたのはその3か月後でした。

ほかの詩編も『戦友』のような感じで書かれているのかと思っていたんですが、読んでみると全く違っています。『戦友』だけがはっきりと七五調で、ところどころ文語体交じりの言文一致体で、体言止めが多かったりと、書き方が特別なんです。『戦友』はまさに明治時代の「言文一致」詩歌の最良の成果の一つと言っていいと思います。

「言文一致」とは、文語を口語にするというような単純なものではなく、柄谷行人が言うように「言=文という新たな言語の創造」を意味していました。日露戦争という日本人が初めて体験した「近代戦」を描くには、江戸時代の言葉では無理で、それを描くにふさわしい新しい言語の創造が必要だったと言えます。それを成し遂げたのが『戦友』であり、戦場のリアリズムと近代戦のさなかでの「人情(友情)」が聞く者の胸を打ち、第二次大戦の時代をも超えて、長く日本人に愛されてきたのだと思います。

阪田寛夫の『戦友』観

私は、なおその上に、むしろ無常を訴えるかに見える、

赤い夕陽に照らされて

とか、

戦すんで日が暮れて

という一行、あるいは、

くにへ帰ったポケットに

時計ばかりがコチコチと

動いているも情なや

といった一連などが、かえってふしぎな慰藉力を内に備えているのに驚かされるのだった。今頃言い出して申訳ないが、これは大変な歌ではなかろうか。同じ評価は真下飛泉の歌詞と連動している点で、三善和気の曲にもあてはまる筈だった。

阪田寛夫『戦友 歌につながる十の短編』(昭和61年11月1日、文藝春秋)

たいていの論者は、反戦詩であるとかないとか、ヒューマニズムがどうたらとか、貧しい言葉で上っ面を撫でているだけですが、阪田寛夫が『戦友』という歌に「ふしぎな慰藉力」を発見しているのはさすがです!

また、作曲の三善和気についても、次のように評価しています。

実は明治三十八年出版の「戦友」楽譜には民謡音階の「替譜」がついていて、むずかしい人はこちらで歌ってもよろしい、とある。それは八百屋お七を語っても似合いそうなフシだった。本譜の「戦友」も都節の音階の味が強い。知らず知らずに、田舎節や都節が出てしまったのではない。周到な意識を持たないと、とてもこうは出来ない。(中略)

たしかに、本居長世や中山晋平らの後輩が成し遂げた仕事の、最初の門をひらいたのが三善和気だと言ってよい。だから、彼の書いた「戦友」は、軍歌というものではなかろう。主音で終わる唱歌とも違う。哀歌とでも言うべきか。

阪田寛夫『戦友 歌につながる十の短編』(昭和61年11月1日、文藝春秋)

阪田寛夫は、本居長世や中山晋平らの先達として、歌謡史における三善和気の位置づけをしています。

「軍歌」という言葉は、一種曖昧さを抱えた言葉です。

帝国陸軍や海軍が正式に制定した、儀式や行軍中に歌われる「軍の歌」という意味でも使われますし、それが本来の使われ方であると思います。

ただ、一般的な国民が「軍歌」という時は、戦時に作られた戦争にかかわる「軍歌」という程の意味で、あまり厳密な意味にこだわることなく使用しているのが一般的です。

これが戦後になると、さらに意味するところが曖昧になり、戦時中は「時局歌」程度のものだった歌までが、押しなべて「軍歌」と呼ばれているのをよく見かけます。戦後の平和を享受している人間から見ると、戦争中の戦争に関連した歌は、みんな「軍歌」にしてしまった方が何かと都合がよいのでしょう。しかし、戦後の人の都合で勝手にやられたんでは、歌の方がたまりません。

『背くらべ』(大正8年・1919年)

大日本雄弁会講談社

歌/福園真奈美

『背くらべ』

作詞/海野 厚 作曲/中山晋平

柱の傷は おととしの

五月五日の 背くらべ

ちまきたべたべ 兄さんが

計ってくれた 背のたけ

昨日くらべりゃ 何のこと

やっと羽織の 紐のたけ

柱に凭れりゃ すぐ見える

遠いお山も 背くらべ

雲の上まで 顔出して

てんでに背伸び していても

雪の帽子を 脱いでさえ

一はやっぱり 富士の山

小学生低学年の頃は、私も父親が柱に傷をつけて、毎年身長が伸びるのを確認してもらっていました。借家だったんですが、社宅の割には6畳間が三つもある大きな家だったので、そんなことができたのだと思います。その後、父の転勤で、今度は狭い長屋住まいとなり、私の背くらべは終わりました。

『船頭小唄』(大正10年・1921年)

歌/倍賞千恵子

『船頭小唄』

作詞/野口雨情 作曲/中山晋平

おれは河原の 枯れすゝき

同じお前も 枯れすゝき

どうせ二人は この世では

花の咲かない 枯れすゝき

死ぬも生きるも ねえおまえ

水の流れに 何変わる

おれもお前も 利根川の

船の船頭で 暮らそうよ

枯れた真菰に 照らしてる

潮来出島の お月さま

わたしゃこれから 利根川の

船の船頭で 暮らすのよ

野口雨情作詞の『船頭小唄』は、大正10年(1921年)ころまでには、すでに『枯れすすき』という題名で書かれていたようです。大正11年(1922年)に、『枯れすすき』は『船頭小唄』と改題されて、詩集『新作小唄』(神田春盛堂刊)で発表されました。

大正10年は、第一次世界大戦終結後の株価の大暴落に始まった大不況に加え、大正7年から大正11年まで続いたシベリア出兵の影響で、日本国内は戦争景気でインフレが進み、米物価も急騰したため、庶民は米を口にすることができない事態に陥っていました。

大正7年には米騒動が起こり、富山県の漁民の女房たちから始まって日本全国に広がったこの暴動に政府は泡を食って、米騒動に関する新聞報道を禁じ、軍隊を投入して鎮圧しました。

『船頭小唄』は大正12年(1923年)に中山晋平作曲でレコード化され、さらに岩田祐吉・栗島すみ子主演で同タイトルで映画化(松竹、1923年1月8日封切)されると、爆発的にヒットしました。映画はまだサイレントだったので、女優の口パクの演技に女弁士が『船頭小唄』を歌って合わせたことから、「小唄映画」と呼ばれるようになりました。

同年の9月1日には、死者・行方不明者が推定10万5,000人といわれる関東大震災が起こりました。この「とどめ」を刺すような大災害で、大衆は「無力感のとりこ」(宮崎知道)となって、『船頭小唄』に心を托して歌うようになりました。

「(大正)一ニ年に入ってから、「枯れすすき」はまったく国を蔽う声となった。」(宮崎知道『演歌の明治大正史』岩波新書、1963年10月21日)ということです。

『船頭さん』(昭和16年・1941年)

『船頭さん』

作詞/竹内俊子 補作詩/峰田明彦 作曲/河村光陽

村の渡しの船頭さんは

今年六十のお爺さん

年はとってもお船を漕ぐ時は

元気一ぱい櫓がしなる

ソレ ギッチラ ギッチラ ギッチラコ

雨の降る日も岸から岸へ

濡れて船漕ぐお爺さん

今朝もかわいい仔馬を二匹

向う牧場へ乗せてった

ソレ ギッチラ ギッチラ ギッチラコ

川はきらきらさざ波小波

渡すにこにこお爺さん

みんなにこにこゆれゆれ渡る

どうも御苦労さんといって渡る

ソレ ギッチラ ギッチラ ギッチラコ

この童謡は、昭和16年7月にすでに作曲されていましたが、レコードは発売されないまま、ラジオ放送で知られるようになったようです。

昭和16年といえば、この年の12月8日に、大東亜戦争(太平洋戦争)が始まった年です。

それにしては明るい内容の歌詞だな、と思っていたら、案の定、この歌も数多くの戦後改作された童謡のうちの一つでした。当時、戦時色のある童謡は、GHQによって放送や出版が禁止されていたため、捨てるに忍びない良い歌は、改作されて命脈を保ってきました。

発表当時歌われていた歌詞は、次のようなものでした。

『船頭さん』(昭和16年原作版)

作詞/竹内俊子 作曲/河村光陽

村の渡しの船頭さんは

今年六十の お爺さん

年はとっても お船をこぐ時は

元気いっぱい 櫓がしなう

それ ぎっちら ぎっちら ぎっちらこ

雨の降る日も 岸から岸へ

ぬれて船こぐ お爺さん

今日も渡しで お馬が通る

あれは戦地へ 行くお馬

それ ぎっちら ぎっちら ぎっちらこ

村のご用や お国のご用

みんないそぎの 人ばかり

西へ東へ 船頭さんは

休むひまなく 舟をこぐ

それ ぎっちら ぎっちら ぎっちらこ

村の渡しの船頭さんが、今年六十の元気なお爺さんなのは一緒ですが、載せてるものが戦地へ行く馬だったり、村のご用やお国のご用で急ぎの人を乗せて、休むひまなく西へ東へと働きづめなのが、やはり日華事変の非常時ならではで大変そうです。

『船頭さん』の昭和16年版原詩は、WEB版「池田小百合なっとく童謡・唱歌」より、引用させていただきました。感謝!

『惜別の歌』(昭和20年・1944年)

歌/魂声会

『惜別の歌』

作詞/島崎藤村 作曲/藤江英輔

遠き別れに 耐えかねて

この高楼に 登るかな

悲しむなかれ わが友よ

旅の衣を とゝのえよ

別れといえば 昔より

この人の世の 常なるを

流るゝ水を ながむれば

夢はずかしき 涙かな

君がさやけき 目のいろも

君くれないの くちびるも

君がみどりの 黒髪も

またいつか見ん この別れ

君の行くべき 山川は

落つる涙に 見えわかず

袖のしぐれの 冬の日に

君に贈らん 花もがな

歌というのは、最初に発表された時空に戻して聞くことが重要だと、最近は特にそう思うことが多くなっています。この『惜別の歌』などは、特にその感が強いものです。私は小林旭の持ち歌として知りましたが、実はその時はあまりピンと来なかったというのが真実です。藤村の詩に曲を付けてどうするんだろう?という程度の、身もふたもない感想しか持てませんでした。

『二木紘三のうた物語』では、『惜別の歌』を作曲した藤江英輔氏が、作曲の経緯を時代状況を絡めながら詳しく書いている文章を紹介しています。これに出会わなかったら、この記事は、既存の解説記事の受け売りを拡散するだけの、かなりヤバいものになっていたと思います。

昭和19年、中央大学予科の学生だった藤江英輔は、学徒動員令で、東京第二陸軍造兵廠板橋製造所の第三工場で兵器製造に当たっていました。赤紙(召集令状)が届いて学徒出陣することになった学友のために、藤江は島崎藤村の詩集『若菜集』の中の一編「高楼」に、友情と別離の思いを込めた曲を付けました。それは昭和20年2月22日の積雪があった日で、自然とメロディが湧いてきたことを、作曲者自身がはっきりと証言しています。この曲を調べると、ほとんど発表年は昭和19年とされているのですが、そうではなかったことがわかりました。

『惜別の歌』は、原詩にある「わが姉よ」の部分を「わが友よ」と改作して友を送る歌にしてありますが、この歌は、単なる友との別れの歌ではなく、永遠の別れとなるかも知れない学徒出陣を送る歌でした。詩の中の別れの涙の意味も、そうなるとまるで緊迫感が違って聞こえてきます。

『線路はつづくよどこまでも』[アメリカ民謡](昭和37年・1962年)

作詞/佐木敏 作曲/アメリカ民謡 歌/西六郷少年少女合唱団

『線路はつづくよどこまでも』は、昭和42年(1967年)に、NHKテレビ「みんなのうた」で初めて放送されました。もともとはアメリカ民謡ですが、番組ディレクターの後藤田純生がペンネームで作詞したものが放送されました。

私の町にも鉄道が通っているので、線路が誘惑してくるそこはかとない「彼方」への憧れというのは共感できました。ただ「旅」なんていう消費行動とは無関係な生活をしていたので、どこか浮ついた歌だなあと思っていました。

原曲の労働ソングを私が初めて聞いたのは、たぶんセシル・B・デミル監督の『大平原』(パラマウント、1940年10月16日日本封切)をテレビで見た時だったと思います。映画では、男声合唱で高らかに歌われていてその力強さに驚き、この歌を見直すきっかけとなりました。

『I’ve Been Working On The Railroad』[American Folk Song]【原曲】

I’ve Been Working on the Railroad(俺らはずっと線路工事をしている)

I’ve been working on the railroad 俺らはずっと線路工事をしてる

All the livelong day 一日中ずっと

I’ve been working on the railroad 俺らはずっと線路工事をしてる

Just to pass the time away ただ時間をつぶすために

Don’t you hear the whistle blowing 汽笛の音が聞こえないかい?

Rise up so early in the morn こんな朝っぱらから起きろってよ

Don’t you hear the captain shouting 親方が叫ぶのが聞こえるだろ

Dinah, blow your horn 「ダイナ、汽笛を吹き鳴らしてくれ!」

Dinah, won’t you blow ダイナ、吹き鳴らしてくれ

Dinah, won’t you blow ダイナ、吹き鳴らしてくれ

Dinah, won’t you blow your ho-o-orn ダイナ、吹き鳴らしてくれ、お前の汽笛を

Dinah, won’t you blow ダイナ、吹き鳴らしてくれ

Dinah, won’t you blow ダイナ、吹き鳴らしてくれ

Dinah, won’t you blow your ho-o-orn ダイナ、吹き鳴らしてくれ、お前の汽笛を

Someone’s in the kitchen with Dinah 誰かがダイナと台所にいるよ

Someone’s in the kitchen I kno-o-o-ow 誰かが台所に、きっといる

Someone’s in the kitchen with Dinah 誰かがダイナと台所にいて

Strummin’ on the old banjo! 古いバンジョーをかき鳴らしてる!

Singin’ fi, fie, fiddly-i-o そして歌ってる、フィー・ファイ・フィドリ・

アイ・オーって

Fi, fie, fiddly-i-o-o-o-o フィー・ファイ・フィドリ・アイ・オー・オ

ー・オー

Fi, fie, fiddly-i-o フィー・ファイ・フィドリ・アイ・オー

Strummin’ on the old banjo 古いバンジョーをかき鳴らしてる!

Someone’s makin’ love to Dinah 誰かがダイナと愛を交わしてる

Someone’s making love I know-o-o-o 誰かがそうしてるって、わかるんだ

Someone’s making love to Dinah 誰かがダイナと愛し合ってる

‘Cause I can’t hear the old banjo だって、あのバンジョーの音が聞こえないから

これが『線路はつづくよどこまでも』の原曲になります。最後の4行があるかないかで、大人用か子供用かが決まります。上の歌詞には有るので、これはもちろん大人用です。

ダイナとバンジョーをかき鳴らしていた誰かが、いま愛を交わしている。だって、さっきまで聞こえていたバンジョーが聞こえなくなったから! ……という歌です。

この動画のコメントを見ると、アメリカでも日本と同じように、現代では子供が歌う歌になってしまっているようです。つまり、最後の4行はいまは歌われていないということです。

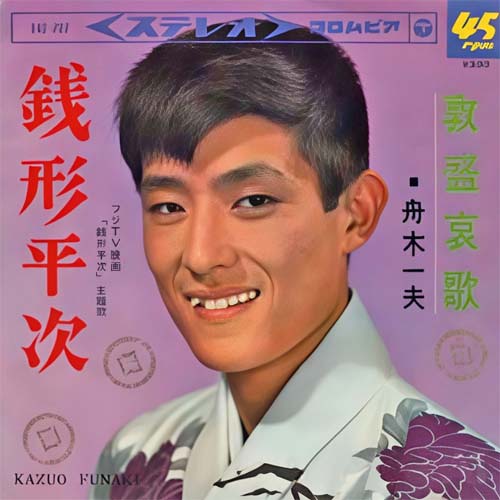

『銭形平次』舟木一夫[TVドラマ主題歌](昭和41年・1966年)

関沢新一/作詞 安藤実親/作曲 舟木一夫/歌

野村胡堂の小説『銭形平次捕物控』シリーズが原作のテレビ時代劇の主題歌です。『銭形平次』は、舟木一夫のベスト歌唱の一つだと思います。

子分のガラッ八こと八五郎が「親分、てえ変だ!」と言って飛び込んでくるのが定番で、平次が投げ銭という飛び道具を使って悪人を捉えるのが見せ場になっていました。

番組の冒頭で、アイキャッチの音楽とともに「寛永通宝」が大映しになるので、平次が投げている銭はこれだと分かりますが、原作では一番初めは「小判」を投げつけていたそうです。これでは庶民的な反骨精神を描く本作品にふさわしくないので、次第に永楽銭や鍋銭に変わっていったようです。

「捕物帖」というジャンルは、岡本綺堂『半七捕物帖』から始まりました。日本の探偵小説の第一人者である江戸川乱歩が、「捕物小説は日本特有の探偵小説の型である」といったことから、俄然注目されるようになりました。『銭形平次捕物控』もまた、『半七捕物帖』に刺激されて書いたと作者が語っています。

探偵小説評論家の白石潔氏は、捕物小説の特色を挙げて、それは江戸の風物詩であり、日本の詩情に訴える季感の芸術であり、庶民の味方であり、幕府時代の横暴なる権力階級に対する反抗の面白さであるといっている。

野村胡堂「捕物帖談義」(『時代小説英雄列伝 銭形平次』縄田一夫編、中公文庫、2002年10月25日発行)

ここで野村胡堂が紹介している白石潔氏の主張が、すべての捕物帳を貫いている真実でしょうね。

現代でも、テレビの地上波からは消えてしまいましたが、BSではいまだに捕物帳人気が健在です。

『1970年8月』東京キッド・ブラザーズ[映画『書を捨てよ町へ出よう』挿入歌](昭和46年・1971年)

作詞・作曲/J・A・シーザー 歌/東京キッド・ブラザーズ

『書を捨てよ町へ出よう』シナリオより

44─e

大都会の俯瞰──どこからともなく、シーザーの歌う声がきこえてくる。啓示のよう

に。

一九七〇年八月 俺に一人の子供が生まれた 誰も許してはくれなかったけど

一九七〇年八月 その子にジェンラと名をつけた 誰も許してはくれなかったけど

44─f

シーザー、高所で赤児を抱いている。そのかたわらに別の子を抱いたヘアバンドの女、

そしてもう一人の女、にわとり、猫、それはビルの屋上の無人島へ追いつめられたノア

の一族のように。

一九七〇年八月 もう一人の女の子を生んだ 誰も許してはくれなかったけど

一九七〇年八月 その子にスラーナと名をつけた 誰も許してはくれなかったけど

44─g

画面──みすぼらしいアパートの眺め。全裸の若い母が赤児を風呂に入れてやってい

る。部屋の中に一匹の山羊がいる。傾いている宗教画──工事現場の騒音!

一九七〇年八月 もう一人の女が妊娠した 誰も許してはくれなかったけど

一九七〇年八月 その子の名前を考えていた 誰も許してはくれなかったけど

墓地──ビルの林立するみすぼらしい墓地。

波止場で居眠りしている労働者。(ともにスチールでもよい)

一九七〇年八月 もう一人の女が子供を生んだ 誰も許してはくれなかったけど

一九七〇年八月 その子にサミーネと名をつけた

焦げて捨てられてある日の丸。(スチール)

壁の落書き「もしも世界の終わりが明日だとしてもぼくは林檎の種子をまくだろう ゲ

オルギウ」

一九七〇年八月

もう誰も子供を生めなかった もう誰も子供を生めなかった

『寺山修司全シナリオⅠ』所収「書を捨てよ町へ出よう」(フィルムアート社、1993年)

一九七〇年は、私にとって数多くの大切な出来事との遭遇をした年でした。

「1970年代狂騒曲」

この年が私の人生における運命の結節点の一つだったことが、後になるに従って意識されていくことになりました。

新日本童謡集【そ】

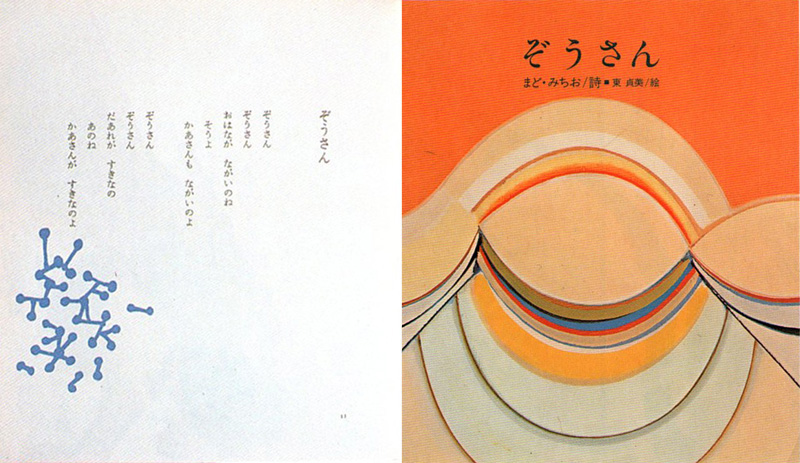

『ぞうさん』(昭和26年・1951年)

まど・みちお/作詞 團伊玖磨/作曲

まど・みちお作詞の『ぞうさん』は、作詞者のもう一つの代表作『やぎさんゆうびん』と同じころに書かれました。この歌の制作年には諸説があるのですが、それは当の作詞した本人が忘れていたためでした。童謡『サッちゃん』の作詞家で作家の阪田寛夫は、熱烈なまど・みちおファンで作品の研究者です。阪田寛夫が調べてくれたおかげで、作詞の制作年がわかったと、まど・みちおは書いています。

『ぞうさん』では、鼻が長いことをからかわれた仔象が、「そうよ、母さんも長いのよ」と誇る姿が書かれています。

阪田寛夫が執拗に『ぞうさん』についてまど・みちおに食い下がって聞き質すと、彼は次のように話し始めました。

「私の考えでは、象は鼻が長いと悪口を言われて当然なんです。」

「言われた象の方が、一番好きなかあさんも長いのよ、と誇りをもって答えられるのは、象が、象として生かされていることを、すばらしいと思っているからです」

「よく歌なんかに、目の色や髪の色が違っても、みんな仲よくしようというのがありますが、私は違うから仲よくしようと思うわけです」

こういう考え方を敷衍していくと、個人であれば個人が、また日本人が日本人として生かされていることを素晴らしいと思えるようになることが、誇りをもって生きることにつながるといえます。

『ぞうさん』二つの替え歌

これも阪田寛夫が書いている話です。

当時テレビの人気番組だったザ・ドリフターズの『8時だョ!全員集合』では、一時期、志村けんが童謡『七つの子』の替え歌で、

からす なぜ鳴くの

からすの勝手でしょ

と歌い、子供たちを巻き込んで大合唱する人気のコーナーがありました。

そのうちに、この歌には続きができて、

ぞうさん ぞうさん

おはなが ながいのね

そうよ ちんちんも

ながいのよ

と歌うようになっていました。

まど・みちおは、このテレビ番組を見たことがなかったのですが、教えてくれた人がいて、その人は大変腹を立てており、すぐに抗議すべきだと言いました。

まど・みちおは億劫だったのですが、その人の手前、テレビ局に電話を入れると、「実はこちらにもたくさん抗議が来て、続けるかやめるか今日検討する予定ですので、その結果をまたお知らせします」という返事でした。

しばらくして、まど・みちおは今度は別の人から、子供が作ったという替え歌を教えてもらいました。

ぞうさん

ぞうさん

おかおが ながいのね

ばーか わたしは

うま なのよ

この話をまど・みちおは、思い出して吹き出しながら、「こういうのだったら面白いのに」と阪田寛夫に言ったそうです。

話を聞いた時には、おかしかっただけだが、あらためてそれとこれとを併せて並べて考えると、大人には見えなくなったものを、子供の目はちゃんと見ているわけで、まどさんという人は、私が考えているよりはずっと深くて強い、真理の預言者だと思われてきた。

阪田寛夫「遠近法」(『戦友 歌につながる十の短編』昭和61年11月1日、文藝春秋)

コメント