- 『新日本童謡集』について

- 新日本童謡集【あ】

- 『青葉茂れる桜井の』(明治32年・1899年)

- 『嗚呼玉杯に花うけて』第一高等学校第十二回紀念祭東寮寮歌(明治35年・1902年)

- 『青葉の笛』尋常小学唱歌(明治39年・1906年)

- 『雨』(大正7年・1918年)

- 『赤蜻蛉(あかとんぼ)』(大正10年・1921年)

- 『赤い靴』(大正10年・1921年)

- 『青い眼の人形』(大正10年・1921年)

- 『あの町この町』(大正13年・1924年)

- 『雨降りお月さん』(大正14年・1925年)

- 『あの子はたあれ』(昭和14年・1939年)

- 『青い山脈』藤山一郎・奈良光枝(昭和24年・1949年)

- 『有難や節』守屋浩(昭和35年・1960年)

- 『赤いハンカチ』石原裕次郎(昭和37年・1962年)

- 『あゝ上野駅』井沢八郎(昭和39年・1964年)

- 『網走番外地』高倉健(昭和40年・1965年)

- 『安奈』甲斐バンド(昭和54年・1979年)

- 新日本童謡集【い】

- 新日本童謡集【う】

- 新日本童謡集【え】

- 昭和百年・新日本童謡集【お】

『新日本童謡集』について

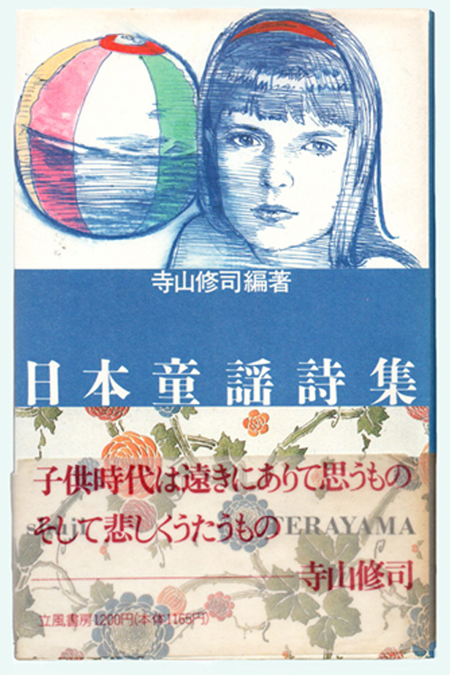

寺山修司編著『日本童謡詩集』(1992年、立風書房)という本があります。

この本では、一般によく知られた童謡や唱歌のほかに、わらべ唄・演歌・寮歌・軍歌・春歌・ラジオやテレビのCMソング・映画の主題歌などまで〈童謡〉として扱われているのが特徴です。

編著者の寺山修司にとって、子供時代に人生の伴奏歌だった歌はすべて〈童謡〉であり、ジャンルによって差別されるものではありませんでした。

寺山は、すぐれた童謡は人生において二度あらわれる、と言っています。一度目は子ども時代の歌として、二度目は大人になってからの歌として──。

また〈童謡〉は、孤立した個人の内部から歌い出されるものであり、子ども時代に閉じ込めておくべきものではなく、長く一生歌い継がれていくべきものだ、とも言っています。

〈童謡〉は、歌う人の子供時代そのものであり、大人になって子供時代を歌うことにより、ひとは自らの現在地を確かめることができるからです。

映画に主題歌があるように、人の一生にもそれぞれ主題歌があるのではないだろうか。そして、それを思い出して唄ってみるときに、人はいつでも原点に立ち戻り、人生のやり直しがきくようなカタルシスを味わうのではないだろうか。

寺山修司『日本童謡詩集』(1992年、立風書房)

私の『新日本童謡集』では、この寺山修司の童謡観を継承しながら、今年は「昭和百年」にあたるということなので、それを記念して、現時点の私の価値観で、ディープな日本が味わえる〈童謡〉を選び出してみたいと思っています。

NHKが試聴者の投書にもとづいて選んだ「日本のうたふるさとのうた100選」などというものもありますが、個人にとっては、より頻繁に思い出しては口ずさむ歌こそが重要な歌なのだと思います。

このブログでも、「姿三四郎」のテレビ主題歌や「ネリカンブルース」、「ズンドコ節」など、様々な歌を紹介してきましたが、それらはほとんどが「私の童謡」と言えるものです。

この『新日本童謡集』が、あなた自身の〈童謡〉を確認するための手掛かりとなれれば幸いです。

なお作詞家の死後70年が経過してパブリック・ドメインになっている作品の詞は掲載する方針ですが、掲載してないものは、作詞家の著作権の保護期間が継続中のものと考えていただいてよいです。(一部、例外あり。)

またタイトル内の年号は、歌詞が最初に発表された年であり、その時点ではまだ作曲がなされていないこともあります。童謡がレコード化のために作られるようになって初めて、作詞・作曲の発表年が揃うようになります。

それでは、今回はまず【あ】で始まるタイトルの新童謡から! この後は五十音順に行きます。

リストアップしてみたら、【あ】から始まる歌って、けっこう多いんだよね。厳選して発表します。

野口雨情は「(詩は)なるべく『ア』で始まるのが効果的です。それからリフレーン(繰返し)も大切です。」(藍川由美『これでいいのかにっぽんのうた』1998年、文春新書)と言っていたそうなので、それも一因となっているのでしょう。

もちろん、該当する歌がない五十音もありますので、あらかじめお断りしておきます。

新日本童謡集【あ】

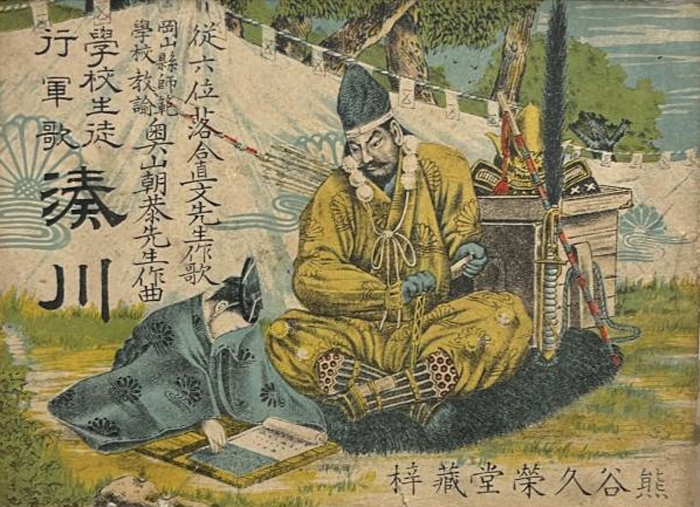

『青葉茂れる桜井の』(明治32年・1899年)

『青葉茂れる桜井の』

作詞/落合直文 作曲/奥山朝恭

青葉茂れる桜井の 里のわたりの夕まぐれ

木の下陰に駒とめて 世の行く末をつくづくと

忍ぶ鎧の袖の上に 散るは涙かはた露か

正成涙を打ち払い 我が子正行呼び寄せて

父は兵庫に赴かん 彼方の浦にて討死せん

いましはここ迄来れども とくとく帰れ故郷へ

父上いかにのたもうも 見捨てまつりてわれ一人

いかで帰らん帰られん この正行は年こそは

未だ若けれ諸共に 御供仕えん死出の旅

いましをここより帰さんは わが私の為ならず

己れ討死為さんには 世は尊氏の儘ならん

早く生い立ち大君に 仕えまつれよ国の為め

此一刀は住し年 君の賜いしものなるぞ

此世の別れの形見にと いましにこれを贈りてん

行けよ正行故郷へ 老いたる母の待ちまさん

共に見送り見返りて 別れを惜む折からに

復も降りくる五月雨の 空に聞こゆる時鳥

誰か哀と聞かざらん あわれ血に泣く其声を

※いまし……汝。お前。

発表時は『学校生徒行軍歌 湊川』の第一篇「桜井訣別」という題名で、楽譜として発表されました。そのため『桜井の訣別』と呼ばれることもあります。もともとは国とは無関係に発行されたものでしたが、尽忠報国が強調されているのが評価され文部省検定済みとなったため、小中学校の音楽教材として使われるようになりました。そこから現代では〈唱歌〉として分類されています。

発表当時から大人気になり、よく大衆に歌われたようです。音楽文化研究家の長田暁二によると、原作はヨナ抜き長音階だったのが、大衆はヨナ抜き短音階に変えて愛唱したとのことです。ファとシの音を使用しない「ヨナ抜き」短音階こそ、我々日本人の心に染み付いた音楽と言えるでしょう。

いつこの歌を知ったのか記憶がないのですが、いつの間にか好きな歌の一つとなっていました。うちの母も口ずさんでいたので、ごく自然に受け入れていたものと思います。私が日本の歴史に興味を持つようになったきっかけが、ここらへんにもあったのかなと思います。

この歌については、『太平記』との関連でこちらでも書いているので、ご覧ください。

↓ ↓ ↓

「古関裕而の音楽」──『七生報国』(昭和16年2月20日)

『嗚呼玉杯に花うけて』第一高等学校第十二回紀念祭東寮寮歌(明治35年・1902年)

歌/加藤登紀子

『嗚呼玉杯に花うけて』

作詞/矢野勘治 作曲/楠 正一

嗚呼玉杯に花うけて

緑酒に月の影やどし

治安の夢に耽りたる

栄華の巷低く見て

向ヵ岡にそそり立つ

五寮の健児意気高し

芙蓉の雪の精をとり

芳野の花の華を奪い

清き心の益良雄が

剣と筆とをとり持ちて

一たび起たば何事か

人世の偉業成らざらん

濁れる海に漂える

我国民を救わんと

逆巻く浪をかきわけて

自治の大船勇ましく

尚武の風を帆にはらみ

船出せしより十二年

花咲き花はうつろいて

露おき露のひるがごと

星霜移り人は去り

舵とる舟師は変るとも

我のる船は常えに

理想の自治に進むなり

行途を拒むものあらば

斬りて捨つるに何かある

破邪の剣を抜き持ちて

舳に立ちて我よべば

魑魅魍魎も影ひそめ

金波銀波の海静か

旧制第一高等学校の寮歌は、明治28年以来、毎年2月の寮祭の宵に、学生から募集したものの中から入選作を発表していました。本寮歌は、明治35年の第12回寮祭において発表された東寮の寮歌です。

当時は、この旧制一高の寮歌が、全国の旧制高校でも好んで歌われていたそうです。そんな情勢から、やがて他校でも、次々に独自の寮歌が作られるようになっていきます。

当時から旧制一高には校歌がなく、戦後になって東京大学に改組されてからも同様だったため、『嗚呼玉杯』は校歌代わりに歌われていたようです。

この寮歌が作られた明治35年というのは、日清戦争(明治27年7月~明治28年4月)と日露戦争(明治37年2月~明治38年9月)の間の時期に当たります。

日本という近代国家が興隆していく時期であり、その国家をやがて背負って立つという学生たちの自負にあふれた歌詞が、自己陶酔的に歌われたのでしょう。ヒーロー物の主題歌みたいな歌詞もあり、何かほほ笑ましささえ感じてしまいます。

『青葉の笛』尋常小学唱歌(明治39年・1906年)

『青葉の笛』

作詩/大和田建樹 作曲/田村虎蔵

一の谷の軍 破れ

討たれし平家の 公達あわれ

暁寒き 須磨の嵐に

聞こえしはこれか 青葉の笛

更くる夜半に 門を敲き

わが師に託せし 言の葉あわれ

今わの際まで 持ちし箙に

残れるは「花や 今宵」の歌

一番は平敦盛、二番は平忠度のことを歌っています。そのため原題は『敦盛と忠度』でした。

『平家物語』には、「敦盛最期」「忠度最期」というようにそれぞれ一章をもうけて、平家の武将たちの死が描かれています。

平敦盛については、こちらで詳しく書いているのでご覧ください。

↓ ↓ ↓

「クマガイソウとアツモリソウ」

ここでは薩摩守平忠度について書こうと思います。

薩摩守平忠度は当時、歌の名人として広く知られていました。

源氏の木曽義仲軍が京の都に迫ったため、平家一門が「都落ち」する際に、平忠度は夜陰に紛れてわずかな侍者を連れ都に取って返し、歌の師匠である藤原俊成の家の門を叩きます。

家人たちは落人が荒らしに来たと思って、誰も出てきません。

薩摩守忠度であることを告げると、俊成は家人に門を開かせ、中へと招じ入れました。

忠度は、長い間の無沙汰を詫び、日ごろから作り続けてきた歌を書き留めた巻物を取り出して、戦火が止めば勅撰集の選定が再開されるだろうから、もしお目に留まるものがあったら一首なりとも載せていただけないか、と頼み込みます。

俊成が快く受け取ると、忠度は、「これで何一つ思い残すことなく、西海の波に沈むことができます」と言って別れていきました。

のちに俊成は忠度との約束通り、彼が撰した『千載和歌集』(1188年)に、忠度の歌一首を載せました。ただ、源氏政権の目に留まる危険を考え、「読人知らず」としてありました。その歌が、「さざ浪や 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな」でした。

『新勅撰和歌集』(1235年)以降は、晴れて薩摩守忠度名義で掲載されるようになりました。

「花や 今宵」の歌というのは、忠度が討ち死にした折り、箙に結び付けていた文に書かれていた「ゆき暮れて 木のしたかげを 宿とせば 花やこよいの あるじならまし」という歌を指します。

この歌を読むと私は、都落ちの旅に疲れて夕暮れを迎えるころ、桜の木の下で夜を明かそうと思っていると、桜の花がそこだけ明るく輝いて、宿の主でもあるかのように桜の精が迎えてくれる、という幻想的な情景を思い浮かべてしまいます。

〈花〉という言葉は、万葉時代には「梅」の花を指していましたが、平安時代には「桜」の花を指すようになっていました。〈花〉が意味するものが「梅」から「桜」へ変化した裏には、この頃に都では輸入物である大陸・中華文化から、独自性の強い国風文化への脱皮があったことが考えられます。

『敦盛』幸若舞

黒澤明監督『影武者』で、信長が武田信玄の死を知って『敦盛』を舞うシーン

人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり

一度生を享けて、滅せぬもののあるべきか

織田信長は、桶狭間の戦いにおいて、この『敦盛』を舞った後、「法螺を吹け! 具足を持て!」と命じ、立ったまま湯漬けをかっ込んで、出陣したと言われています。

『太閤記』は中学生の頃に読んで好きになり、テレビドラマをやるときは欠かさず見ていました。信長が「人間五十年……」を舞うシーンは必ず出て来るので、この歌は早くから覚えてしまいました。

この幸若舞の『敦盛』も、平敦盛と熊谷直実を扱った物語です。『平家物語』の「敦盛最期」を基に、お話を膨らませてあります。直実は敦盛の首を挙げた後、世の無常を感じ、出家を決意する時に歌うのが「人間五十年……」です。

直実が無常観を語ったこの歌を、なぜ信長が好んだのか、定かではありませんが、「人間死ぬときは死ぬ。生きているうちは、天下を取るためにこの瞬間に賭ける!」みたいな決意を感じます。

『雨』(大正7年・1918年)

歌/木村百合子

『雨』

作詞/北原白秋 作曲/広田龍太郎

雨がふります。雨がふる。

遊びにゆきたし、傘はなし、

紅緒の木履も緒が切れた。

雨がふります。雨がふる。

いやでもお家で遊びましょう、

千代紙折りましょう、たたみましょう。

雨がふります。雨がふる。

けんけん小雉子が 今啼いた、

小雉子も寒かろ、寂しかろ。

雨がふります。雨がふる。

お人形寝かせどまだ止まぬ。

お線香花火もみな焚いた。

雨がふります。雨がふる。

昼もふるふる。夜もふる。

雨がふります。雨がふる。

雨が降ったら、本を読めばいい。雨が降ったら、テレビを見ればいい。雨が降ったら、ゲームをすればいい。──暇つぶしの手段には事欠かない現代からは想像もつかない、大正時代の雨の日の子供ごころを白秋は書いています。

『雨』が児童雑誌『赤い鳥』で発表された大正7年という年は、白秋が経済的にどん底だった時代のようです。一方、童謡の方では、次々にすぐれた作品を発表して、名声を高めてゆきます。長女が生まれたのは大正14年なので、『雨』の少女のモデルとはなり得ません。『雨』は、白秋の想像力で書かれた作品と言えるでしょう。

「雨がふる」という何気ない現象を、「雨がふります。雨がふる。」という詩句の繰り返しによって、暗鬱な雰囲気を醸し出すにとどまらず、子供を災難に等しい事態にまで追い込んでいきます。とても「不条理」を感じさせられる童謡です。

雨がふっている。遊びに行きたいのに、傘がない。赤い鼻緒の下駄を突っかけると、鼻緒が切れてしまった。もう、いやでもお家で遊ぶしかない。

千代紙を折って遊んでみる。すると、近くに山か野原があるのであろう、雉子のケーンと啼く声が聞こえてきた。あんなに啼いて、雉子も寒くて、寂しいんだろうな。自分もおんなじ気持ちだ。

子守唄を歌って、お人形を眠らせてやる。外を見ると、雨はまだ降っている。線香花火で遊んでみるが、最後の一つまで使い切ってしまった。でも、雨はまだふっている。

外は日が暮れて、いつの間にか夜になっている。もうすっかりこの家に閉じ込められてしまった。それなのに雨はまだ降っている。

雨だけが、いつまでもふっている。……

この子の両親はいるのかいないのか判りませんが、この女の子の〈世界〉にいないことは確かです。それが女の子の「孤独感」を際立たせています。

傘がないとはいえ、千代紙やお人形や線香花火を持っているところを見ると、この子の親が、一人で遊べるように買い与えていたことを想像させます。しかし、雨は、その親ごころさえ無効にしてしまいます。

『雨』といえば思い出すのが、綾辻行人『霧越邸殺人事件』です。この小説は、『雨』という童謡が持つ「閉塞感」と「孤独感」をうまく使っていると思います。

吹雪で謎の山荘に閉じ込められた8人の劇団員が、オルゴールが奏でる『雨』の旋律と共に、『雨』の歌詞に見立てて、ひとり、またひとりと殺されてゆきます。

この手の「見立て殺人」という手法は、横溝正史の『悪魔の手毬唄』やアガサ・クリスティの『そして誰もいなくなった』など、内外のミステリー作家によってたくさん用いられていますね。

『赤蜻蛉(あかとんぼ)』(大正10年・1921年)

歌/由紀さおり 安田祥子

『赤蜻蛉』

作詞/三木露風 作曲/山田耕作

夕焼、小焼の

あかとんぼ

負われて見たのは

いつの日か。

山の畑の 桑の実を

小籠に摘んだは

まぼろしか。

十五で姐やは嫁に行き

お里のたよりも

絶えはてた。

夕やけ小やけの 赤とんぼ

とまってゐるよ

竿の先。

『赤蜻蛉』は、作詞の三木露風が、北海道のトラピスト修道院で、竿の先にじっと留まっている赤とんぼを窓の中から見たことがきっかけとなって、後に、自分の幼いころの体験を想い合わせつつ書いたものだということが、本人の書いた文章から分かっています。童謡というのは、ちょっとした情景との出会いから得た発想を、詩人が育てていって出来上がるものなのですね。

姐やの背中越しに見た夕焼けの空には、あかとんぼがたくさん飛んでいたっけ。あれはいつ頃のことだったろう。

母親代わりに子守をしてくれていた姐やと、山の桑畑で桑の実を小籠に摘んだ記憶は、まぼろしだろうか。

その姐やも十五になるとお嫁に行き、それまで届いていた実家で暮らす母からの音信も途絶えてしまった。

夕焼けた日暮れ時に、赤とんぼが竿の先にとまっている。今も、幼いころと同じように。しかし、懐かしい母や姐やは、もういない。

『赤蜻蛉』の歌詞を解釈してみると、こんな感じでしょうか? 望郷の歌でありながら、故郷との大きな断絶感や家族の喪失感で、この作品が満たされているのを感じます。

三木露風は、5歳の時に両親が離婚しており、祖父の元で育てられた経歴を持っています。

『赤い靴』(大正10年・1921年)

歌/安田章子(由紀さおり)

『赤い靴』

作詞/野口雨情 作曲/本居長世

赤い靴 はいてた

女の子

異人さんに つれらて

行っちゃった

横浜の 埠頭から

船に乗って

異人さんに つれらて

行っちゃった

今では 青い目に

なっちゃって

異人さんのお国に

いるんだろう

赤い靴 見るたび

考える

異人さんに逢うたび

考える

『赤い靴』については、作者自身が詳しく解説した文章が残されているので、それを引用しておきます。

この童謡は、小作『青い眼の人形』と反対の気持ちを歌ったものであります。この童謡の意味は云ふまでもなく、いつも靴はいて元気よく遊んでいたあの女の児は、異人さんにつれられて遠い外国に行ってしまってから今年で数年になる。今では異人さんのやうにやっぱり青い眼になってしまったであらう。赤い靴見るたび異人さんにつれらて横濱の波止場から船にのって行ってしまったあの女の児が思い出されてならない。また異人さんたちを見るたびに、赤い靴はいて元気よく遊んでいたあの女の児が今はどこにどうしてゐるか考えられてならない。という気持ちをうたったのであります。

ここで注意を申し上げて置きますが、この童謡は表面から見ただけでは、單に異人さんにつれられていった子供といふにすぎませんが、赤い靴とか、青い眼になってしまっただろうといふことばのかげには、その児に対する惻隠の情が含まれてゐることを見遁さぬやうにしていただきたいのであります。

「惻隠の情」とは、親が子を思うように他人の困難や苦しみを思いやる心を言います。

また、作詞家・丘灯至夫は、『赤い靴』について、次のように解説しています。

(雨情は)家庭的には恵まれず、転々と居所をかえ窮乏生活をつづけた。しかしその放浪のなかにも詩作だけは忘れず、はじめて東京に出たおり、外人を見て、その異様な姿におどろいてこしらえたといわれる「赤い靴」は、「十五夜お月さん」などとともに、ひろく幼童に唱われた。

丘灯至夫『明治・大正・昭和歌謡集』(昭和42年11月10日初版発行、彌生書房)

雨情がはじめて外人を見て、その容貌に衝撃を受けたことが、『赤い靴』を創作するモチーフになったということですね。この歌になぜ「異人さん」が登場するかがわかります。

そして、問題なのが「赤い靴」です。

女の子が「赤い靴」をはいているのは、社会主義を象徴していると言った人がいるそうです。放送作家で作詞家の永六輔とか、作家の阿井渉介とか。いずれも2000年代になってからのこと。

そう思いたい人にはそれなりの理由があるのでしょうが、この童謡にとって「だから何なの?」というレベルの、些末な思い着きにすぎないと思います。

野口雨情は、『赤い靴』も掲載されている第二童謡集『青い眼の人形』(大正13年)の序文で、次のように書いています。

童謡は童心性を基調として、真、善、美の上に立つてゐる芸術であります。

童謡の本質は知識の芸術ではありません、童謡が直

に児童と握手の出来るのも知識の芸術でないからであります。

童謡が児童の生活に一致し、真、善、美の上に立つて情操陶冶の教育と一致するのも超知識的であるからであります。野口雨情『青い眼の人形』(青空文庫より引用)

「童謡」というものを、〈童心〉にもとづいて、知識などを用いずに、児童の心に直接届くように創作するものと考えていた野口雨情が、どうして「赤い靴」に社会主義を象徴させるなどということがあるでしょうか?

そんな小賢しい解釈をするぐらいなら、アンデルセンの童話『赤い靴』が、明治36年(1906年)に本邦で初翻訳されている以上、そこからの影響を考える方がまだしもまっとうなのではないでしょうか。

『赤い靴』の主人公カレンは貧しい少女で、夏ははだしで、冬はぶ厚い木靴をはいて暮らしていましたが、年取った靴屋のおかみさんがこの子を憐れんで、赤い羅紗の端切れでこしらえた靴をあげました。カレンは母親の葬式でも、弔いにはふさわしくなかったのですが、赤い靴を履いていました。この靴しかなかったからです。

そこに通りかかった大きな馬車に乗った恰幅のよい奥様が、カレンの様子を見てかわいそうに思い、お坊さんに話してもらい受けることになりました。カレンは、こんなことになったのも、赤い靴のおかげだと思いました。……

これがアンデルセンの『赤い靴』の物語の導入部になります。赤い靴をはいていた女の子がもらわれていくというストーリーに、童謡との共通点があります。雨情の発想のきっかけになったということは、十分にあり得ると思います。

雨情の童謡で女の子がはいていた赤い靴も、きっと誰かの思いがこもった贈り物だったのかもしれません。そう考えると、雨情が「惻隠の情」と言っていることとも、辻褄が合います。

赤い靴の女の子は、なぜ青い眼の異人さんに海の向こうへと連れていかれてしまったのか。今でも異人さんの国に居て、女の子は青い眼になってしまっているのか。……様々な疑問が湧いても、何一つ事実は知らされないまま、この童謡を歌う者・聞く者は、この救いようのない二つの事件によって突き放されます。そこにこの童謡の持つ衝撃性があり、詩があります。そしてただ、その二つの謎について考えることだけが、これからも続いていくのです。

『赤い靴』のモデル実在伝説

童謡『赤い靴』にはモデルとなった人物が実在するという言説が、テレビや新聞、書籍を通じてまことしやかに伝えられ、増殖されてきました。今では、モデルになったとされる少女の像が、あちこちに七つも立てられている始末です。日本人は、モデル探しが好きじゃなあ!

モデルをいくら探したって、『赤い靴』という童謡を理解したことにはなりません。現実と創作物の関係がいつまでも理解できないようでは、民度の低さをさらけ出すだけのことです。モデルなんかいなくたって、ちょっとした経験を膨らませて、すぐれた詩人は素晴らしい作品を作り上げることができるのです!

童謡『赤い靴』のモデル実在伝説は、次のような順番で作り上げられていきました。

①「北海道新聞」に、「幻の姉『赤い靴』の女の子」という読者投書が載る。(昭和43年11月17日)

②北海道テレビのプロデューサー菊池 寛がその投書に興味を持ち、事実関係を追跡取材し、その結果をまとめる形で、ドキュメンタリー番組『赤い靴をはいてた女の子』を制作、地方局制作の番組だったがテレビ朝日系列局で全国放送された。(昭和53年11月)

③菊池寛プロデューサーが、テレビ放送を基に、書籍『赤い靴をはいてた女の子』(昭和54年、現代評論社)を出版。

菊池寛プロデューサーの本やテレビ番組の内容、また新聞投書に書かれていた「赤い靴」のモデルになった女の子が実在するという事実関係に疑問を持った者によって、反論が展開されました。その反論の主な物には、次のようなものがあります。

阿井渉介『捏像はいてなかった赤い靴 定説はこうして作られた』(2007年、徳間書店)

阿井渉介『「「赤い靴」をめぐる言説」について』(2014年4月17日)

福地純一『童謡「赤い靴」のモデルについて』(2014年4月17日)

成り行きを詳しく解説するだけの情熱が持てないので、ここでは結論だけを紹介します。

詳しく知りたい方は、リンク先を見ていただくことをお勧めします。重要なことはそこで、すべて語り尽くされているので。

①を投書したのは、岡そのという女性で、彼女の腹違いの姉〈岩崎きみ〉が童謡「赤い靴」のモデルだということでした。すでに亡くなっている母親から聞いた話が元になっているようなのですが、彼女の投書には、事実関係に多くの間違いが存在していました。

まず、岩崎きみは、岡そのが言うように、アメリカ人宣教師の養女になってもいなければ、アメリカに渡ってもいないこと。

父が野口雨情と同じ新聞社に勤めていたことから、借家で両親と雨情が同居していた時に、母かよが姉きみのことを話したらしいと言うが、雨情と彼女の両親一家が借家で同居していたという事実は確認できないこと。

また、岩崎きみは、祖父の養女として籍が入れられており、しかも東京の麻布教会永坂孤女院に預けられると間もなく死んでいたことが分かっています。

これでは、「異人さんにつれられて」外国へ行きようがありません。きみが、赤い靴をはいていたという事実さえ確認できませんでした。

これだけの事実が判れば、岩崎きみが童謡『赤い靴』のモデルにはなり得ないことがわかります。たとえ雨情に母かよが話す機会があったとしても、きみを養女に出したということ以上のことは、何も話せなかったはずです。岩崎きみが童謡『赤い靴』のモデルと成り得ないことは、ほとんど確実でしょう。

つまり、モデルだと言われてきた少女・岩崎きみと童謡『赤い靴』とは、無関係だということです。

そんなことはどうでもいいのですが、それよりも問題なのは、この間違いだらけの投書に飛びついて、捏造とやらせでテレビ番組を作ったり、虚構まみれの情報を鵜呑みにして、岩崎きみの像を立てることに奔走した人たちの存在の方です。

安っぽいヒューマニズムや「文学」(物語)が大好きな人たちが、「岩崎きみの像」を乱立してきました。いわゆる「赤い靴の女の子像」は、彼らの愚行の記念とは成り得ても、野口雨情の童謡『赤い靴』とは無関係なので、早期に解消するのが望ましいと思います。

横浜の山下公園の『赤い靴はいてた女の子像』は、純粋に野口雨情の童謡『赤い靴』を記念したものなので、こちらは何ら問題はないでしょう。

『青い眼の人形』(大正10年・1921年)

歌/東郷真知子

『青い眼の人形』

作詞/野口雨情 作曲/本居長世

青い眼をした

お人形は

アメリカ生れの

セルロイド

日本の港へ

ついたとき

一杯涙を

うかべてた

「わたしは言葉が

わからない

迷い子になったら

なんとしょう」

やさしい日本の

嬢ちゃんよ

仲よく遊んで

やっとくれ

野口雨情の『赤い靴』は、日本の女の子が外国へ連れられて行く歌ですが、同じ作者による『青い眼の人形』は、それとは逆に、アメリカ生まれの人形が日本へと連れて来られる歌になっています。

童謡『青い眼の人形』の発想のもとになったのは、じつはセルロイド製のキューピー人形だったようです。

『唱歌・童謡ものがたり』(1999年、岩波書店)によれば、《雨情の回想文によると、国境や民族を超えた普遍的な愛を歌った良い童謡がなく、〈その頃日本の子供さん達にもよろこばれていたセルロイド製のキューピーを見て〉歌詞を考えたという。》とあります。

「わたしは言葉がわからない 迷い子になったらなんとしょう」と、人形の心を言葉にしてやることで、日本の嬢ちゃんたちに、アメリカ生まれの人形に対する思いやりの心を喚起するという、教育的な目的を持った歌といえるでしょう。

『あの町この町』(大正13年・1924年)

歌/平井英子

『あの町この町』

作詞/野口雨情 作曲/中山晋平

あの町 この町

日が暮れる 日が暮れる

今きた この道

帰りゃんせ 帰りゃんせ

お家が だんだん

遠くなる 遠くなる

今きた この道

帰りゃんせ 帰りゃんせ

お空に 夕べの

星が出る 星が出る

今きた この道

帰りゃんせ 帰りゃんせ

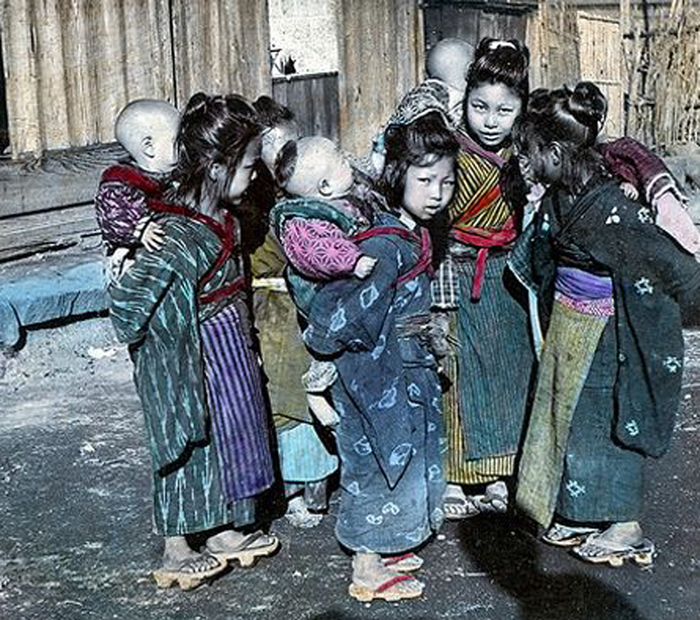

小学校の一年生か二年生のことだったと思います。あたりも暗くなった夕暮れ時に、私の家を訪ねてきた人がありました。小学校の小使いさんで、同級生の女の子が家を出たきり帰らないので、何か知っていることはないかと、同級生の自宅を1軒1軒回って、聞いて歩いているということでした。固定電話のない家がほとんどだった時代のことです。

行方不明のその子は、前髪が長めのおかっぱ頭で、色黒の小さな女の子でした。遠方の親戚の家へ行くと言って出たまま、先方にも着いていないということでした。

小使いさんは次の家に回って行ってしまいましたが、すっかり暗くなった外の、入日でわずかに夕焼けた遠い空を見ながら、「あの子はどうしてこんな暗くなる時間に家を出たんだろう? こんな夜の道を、今もまだ歩き続けているのだろうか?」と、女の子の身の上を想って不安な気持ちになったことを覚えています。

その後、女の子がどうなったのか、記憶に残っていませんが、この歌を聞くたびに、あの家出した同級生の女の子のことを思い出します。

『雨降りお月さん』(大正14年・1925年)

歌/田端典子

『雨降りお月さん』

作詞/野口雨情 作曲/中山晋平

雨降りお月さん 雲のかげ

お嫁に行くときゃ 誰と行く

一人でからかさ さして行く

からかさないときゃ 誰と行く

しゃらしゃら しゃんしゃん鈴つけた

お馬にゆられて ぬれてゆく

いそがにゃ お馬よ 夜があけよ

たずなの下から ちょいと見たりゃ

おそででお顔を かくしてる

おそでは ぬれても 乾しゃかわく

雨降りお月さん 雲のかげ

お馬にゆられて ぬれてゆく

野口雨情の奥さんが輿入れしたのは雨の日だったそうで、花嫁は、栃木県塩谷郡喜連川から茨城県磯原まで、三日がかりで馬の背に揺られて、びしょ濡れになりながら来たそうです。

『雨降りお月さん』では、花嫁は馬の背に揺られて雨に濡れながらも、雲に隠れた「雨降りお月さん」が、どこまでも花嫁と一緒に付いていく様を歌っています。せめて歌の中では、花嫁さんが寂しくならないように、朧ながらも月の光を用意してあげたのだと思います。

たぶん、花嫁さんが乗ったお馬は、馬方さんがたずなを引いているのでしょう。「たずなの下から ちょいと見たりゃ」というのは、馬方さんの視線でなければ理屈が合いません。

「おそででお顔を かくしてる」というのは、花嫁道中では、花嫁さんは着物の袖で顔を隠しながら行くのが慣習だったのかもしれません。また、雲のかげになっているお月様と袖で顔を隠している花嫁とが、二重写しになって見える効果を狙っていると思います。

ほとんど歴史遺産的な童謡ですね。

『あの子はたあれ』(昭和14年・1939年)

作詞/細川雄太郎 作曲/海沼 實 歌/秋田喜美子

作詞の細川雄太郎は、大正3年(1914年)に滋賀県日野町で生まれ、16歳で群馬県薮塚本町の味噌・醤油醸造会社に奉公に出ています。父親がそこで働いていましたが、亡くなったため、そこで働かせてもらったということです。

『あの子はたあれ』は最初は『泣く子はたァれ』というタイトルで、昭和14年(1939年)、東京の童謡同人誌『童謡と唱歌』(加藤省吾編集)に発表されました。それが作曲家・海沼實の目に留まり、レコード化される時に、タイトルや詩の一部が変えられました。

『あの子はたあれ』は、細川が母や妹を故郷に残しての初めての孤独な生活の中、楽しかった故郷を思って書いた望郷の唄でした。

私は「あの子はだあれ」と歌っていましたが、細川によれば「たあれ」が正しいということです。歌のイメージとして「たあれ」のほうがきれいだと、海沼實によって変えられたとのこと。

「たれ」も「誰」も意味は同じですが、『広辞苑』によると、もともとは「たれ」だったのが、江戸時代以降「だれ」に転訛したということです。

『青い山脈』藤山一郎・奈良光枝(昭和24年・1949年)

作詞/西條八十 作曲/服部良一 歌/藤山一郎 奈良光枝

戦後の解放感を歌い上げるような明るい内容の歌詞と曲調が多くの人々に愛されてきましたが、熱狂的な藤山一郎ファンだった小沢昭一は、次のようなことを言っております。

…しかし藤山ソングなら何でもいいかというと、そうはいかないんですよ。例えば「青い山脈」。藤山ファンならずとも戦後の歌ナンバーワンに挙げる人が多いようでございますが、私はノー、ノーです。何故ってみなさんが大勢お好きだとなりますと、私だけの藤山一郎じゃなくなるから、ノーでございます。

『小沢昭一的流行歌・昭和のこころ』(2000年8月20日発行、新潮社)

複雑なファン心理が垣間見られる言葉ですが、一方で私なんかは天邪鬼なもんですから、あまりにも明るすぎて健康的すぎる歌詞だと、気恥ずかしくてそのまま歌う気になれません。そこで歌うのが、次のような替え歌でした。

『青い山脈』[匪歌版]

作詞/不詳 作曲/服部良一

むねもふくらみ けもはえて

おしりもおおきく なりました

青いパンティを ひざまでさげて

はやくして 早くしないと

パパがくる

パパがきました パパが来た

わたしも仲間にいれてよと

青いサルマタを ひざまでさげて

はやくして 早くしないと

ママがくる

ママがきました ママが来た

わたしも仲間にいれてよと

青いズロースを ひざまでさげて

はやくして 早くしないと

じじがくる

じじがきました 爺が来た

わたしも仲間にいれてよと

青いフンドシを ひざまでさげて

はやくして 早くしないと

ばばがくる

ばばがきました 婆が来た

わたしも仲間にいれてよと

青い腰巻を ひざまでさげて

はやくして 早くしないと

孫が来る

ほほえましい(?)家族関係が描かれていますが、穿いているものをひざまでさげて、いったいみんなで何をしてるんでしょうかね?

私の想像では、……たぶん「カンチョー」だと思います!

西條先生、ごめんなさい!

『青い山脈』の原曲についての考察は、こちらでしておりますのでご覧ください。

↓ ↓ ↓

『国破れて、「青い山脈」あり──歌謡曲史からひもとく戦後』

『有難や節』守屋浩(昭和35年・1960年)

作詞/浜口庫之助 採譜/森一也 補作曲/浜口庫之助 歌/守屋浩

この歌が発表された1960年は、60年安保の年。

6月15日、安保反対デモが過激化し、全学連の主流派約7000名が国会構内に突入、警官隊と乱闘になり、活動家の東大生・樺 美智子が死亡しました。

岸首相は当時、新安保条約発効を強行して、退陣。後継の池田首相の就任祝賀会で、右翼暴漢に左太腿をナイフで数回刺されて重傷を負いました。

さらに10月には、社会党の浅沼稲次郎委員長が、日比谷公会堂で演説中に、17歳の右翼少年に刺殺される事件が起きました。

こんな社会情勢の中で、『有難や節』は大ヒットしました。『アキラのズンドコ節』が大ヒットしたのもこの年で、音楽評論家の園部三郎は、《この類いの「節もの」がうたわれたり復活する時には、必ず世相不安が底をついているときであることを、わたしたちはすでに知っている。それは社会に虚無感が流れ、殺人、心中、自殺、その他さまざまの傷害事件が頻発する年である。一九六〇年も、いまだかつてないほど社会が騒然とした年であった。》(『日本民衆歌謡史考』1980年、朝日新書)と書いています。

映画『有難や節 あゝ有難や有難や』(1961年5月3日封切、日活)は、『有難や節』のヒットを受け、翌年に、歌詞の内容を題材にして映画化されたものです。『有難や節』を歌った守屋浩も出演しています。

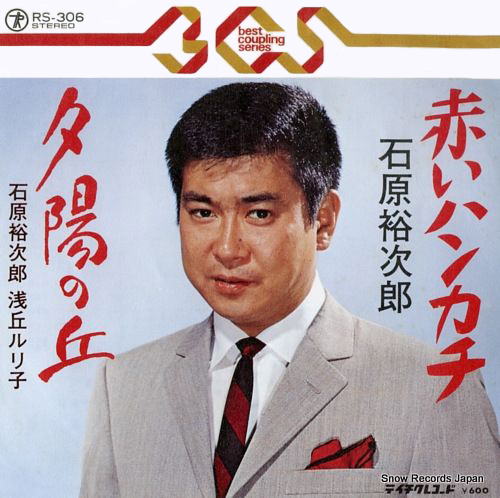

『赤いハンカチ』石原裕次郎(昭和37年・1962年)

作詞/萩原四朗 作曲/上原賢六 歌/石原裕次郎

私の「失恋ソング」。

「死ぬ気になれば ふたりとも 霞の彼方へ 行かれたものを」という部分を歌う時には、自分の「恋のなきがら」(『錆びたナイフ』)を弔うような気持ちで歌ったものです。

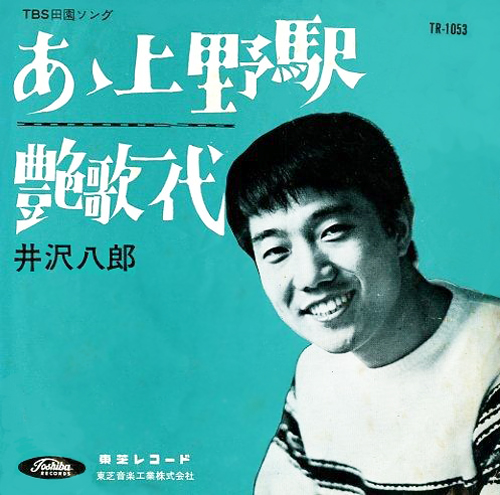

『あゝ上野駅』井沢八郎(昭和39年・1964年)

作詞/関口義明 作曲/荒井英一 歌/井沢八郎

上野駅というのは東北人にとって、鉄道が東京まで通った時から、特別な意味を持つ場所になりました。青森県出身の井沢八郎が歌う『あゝ上野駅』は、その間の事情を余すところなく歌い上げています。

石川啄木は明治時代にすでに「ふるさとの訛なつかし 停車場の人ごみの中に そを聞きにゆく」(『一握の砂』明治43年・1910年刊)と詠んでいます。停車場とは、上野停車場のことです。

この啄木の短歌が「上野はおいらの 心の駅だ/配達帰りの 自転車を/とめて聞いてる 国なまり」という歌詞のモチーフになっていますね。「本歌取り」は、日本の伝統文化です。

寺山修司は『あゝ上野駅』について、次のように解説しています。

この関口義明の詩は、集団就職で上京してくる農村のハイティーンの立場に立って書いたものである。「家の光」協会選定ということで作曲され、井沢八郎の唄によって新宿や池袋の盛り場の大衆食堂などのスピーカーから流されている。

私は、この唄を聞きながらパチンコをやっているひとりの工員を見たことがある。彼は、球が皿いっぱいにあふれているのに、はじくこともせずにじっとしている。どうしたのだろうと思ってのぞきこむと、唄に一々うなずきながら涙ぐんでいるのだった。

井沢八郎は、この「詩」をうたうとき「くじけちゃいけない人生が」というところで、ふいに咽喉の奥につまっているものでも吐き出すように、はげしい地声をひびかせる。それはふだん決して「人生」などというボキャブラリィを用いることのなかった農村出身のハイティーンが、はじめて「人生」ということばを知ったおどろきと、認識の荒野へ向かって目をみひらきはじめた悲しみ──といったものにあふれている。

寺山修司編著『人生処方詩集』1993年、立風書房

この歌が「集団就職」世代の心の歌だということは、情報としては知っていましたが、それより後に東京で就職した人たちにとっても、ずっと心の歌であり続けたことを知る機会がありました。

私が初めて就職した会社の宴会で、Uターン就職した先輩たちがいて、この歌をまるで軍歌のように威勢よく声を張り上げて歌う姿を見ました。仕事の時は結構反目し合っている人たちが、この歌を歌う時は肩を組まんばかりに一緒になって歌う姿を見て、この歌は東京に出て働いている人たちのずっと魂の依り代だったんだなあと、つくづく思った出来事でした。

宮藤官九郎が映画の初日あいさつで言っていましたが、「歩いている人の数よりも、空を飛んでいる白鳥の数の方が多い」地域にずっと住んでいると、なかなかわからない部分なのかなと思います。

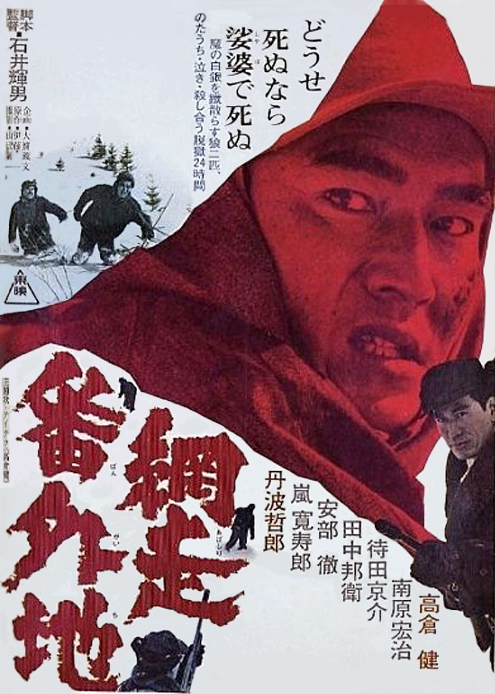

『網走番外地』高倉健(昭和40年・1965年)

作詞/タカオ カンベ 作曲/橋本国彦 採譜・編曲/山田栄一 歌/高倉 健

高倉健の『網走番外地』は、彼が主演した東映映画『網走番外地』の主題歌でした。

「酒ひけ 酒ひけ 酒暮れて」というのは、業界の隠語で、「酒飲め 酒飲め 酒に明け暮れて」という意味になります。

実は、曲が同じで歌詞の違うものを、高倉健がもう一つ歌っています。そちらも、後の方で紹介します。

高校の修学旅行で北海道をバスで巡った時、もみあげの長い運転手さんが歌ってくれたのが『網走番外地』でした。そして、五寸釘の刺さった板を踏み抜いたまま網走刑務所を脱獄した、五寸釘寅吉の話などをしてくれました。獄舎には入りませんでしたが、網走刑務所の高く長い赤レンガの塀に沿ってバスで走った思い出があります。

網走刑務所は無期刑囚や重罪人が容れられていたそうですが、宮城刑務所には死刑囚が収容されていると引率の教師が話すと、「宮城刑務所の方が上だな」と運転手さんが認めてくれたのを覚えています。しかし、宮城刑務所のほうが上になったのは、戦後のことです。第二次大戦中は、網走刑務所の方が、脱獄不能の厳しい監視態勢と囚人に対する厳格な処遇で名を馳せていました。もっとも昭和19年8月に、吉村昭の小説『破獄』のモデルにもなった「昭和の脱獄王」白鳥由栄によって、もろくもその威信は打ち砕かれるわけですが。

網走刑務所の唯一無二性というのは、オホーツク海に面した北海道のさいはてにある立地とか、ロシア帝国の侵略に備えて、囚人たちの強制労働によって防衛拠点を開発した歴史にあると思います。それ以降、網走刑務所の存在によって、網走の町は発展してきました。「囚人さんよ、ありがとう」です。

作詞/矢野 亮 作曲/橋本国彦 採譜・編曲/山田栄一 歌/高倉 健

この版の方が、前奏から歌詞まで、映画で使われている曲と一緒です。健さんのレコードを買って聞いた時、入っていたのが最初に紹介した方の曲だったため、「あれ!?」と思ったのを覚えています。映画と同じ曲を期待していたため、なにか肩透かしを食った感じでした。

『レビューの踊り子』(昭和6年・1931年)「網走番外地」の元歌

作詞/市橋一宏 作曲/橋本国彦 歌/羽衣歌子、田谷力三、桜井京

『網走番外地』は、ずっと「作詞・作曲/不詳」で通っていました。

仲田三孝採譜版『網走ごくつぶし』もそうなっています。LP『鉄格子演歌』の曲目解説には、《別タイトル「網走番外地」。北海道網走刑務所より発生。戦前は政治犯、重刑者が多く、現在はその地方の初犯者が入所させられているが、実際にうたいはじめられたのは、終戦直後からである。》と書かれています。

昭和40年に、映画『網走番外地』が封切られたことによって、映画で使用された歌の作詞家名が表示されるようになってからも、作曲者は依然として「不詳」のままでした。

しかし、Wikipediaによると、《1980年代に入り、SP盤コレクターとして知られるSP懇話会会長(当時)・井上幸七が「レビューの踊子」と「網走番外地」のメロディの同一性に気づき、長田暁二も同じ曲と判定した。これにより「網走番外地」の原曲が「レビューの踊子」であることが知られるようになった。》とあります。

『レビューの踊子』の作曲者は「足利龍之助」となっていますが、実は作曲家・橋本国彦の流行歌を書く時の変名でした。東京音楽学校(後の東京芸術大学)研究科で作曲を学んだので、周囲の流行歌への無理解と偏見から身を守るための変名だったと思います。

歌手・藤山一郎(本名・増永丈夫)なんかも東京音楽学校時代、流行歌を歌っていることが学校に知られると退学にされるというので、変名で歌っていましたからね。

橋本は、同じ年に、慶応大学の応援歌『ブルーレッドアンドブルー』の作曲も手掛けています。こちらは、ちゃんと本名で作曲しています。

橋本国彦は、若くして作曲の才能を認められ、将来を嘱望されながらも戦争によって人生が狂わされると、45歳の若さで世を去っていきました。橋本が裏の名前で書いた『レビューの踊子』が、今も『網走番外地』に姿を変え歌い継がれているのを見ると、歌の生命の不思議さを感じます。

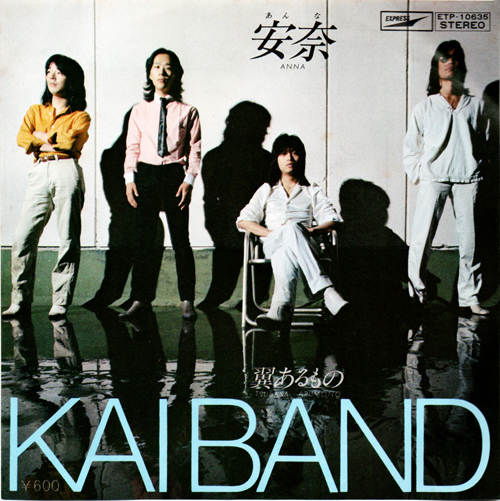

『安奈』甲斐バンド(昭和54年・1979年)

作詞・作曲/甲斐よしひろ 歌/甲斐バンド

私の「クリスマス・ソング」。

クリスマスにこの歌を歌い続けて●十年、たどり着いた心境が、「花に嵐のたとえもあるぞ。さよならだけが人生だ」(井伏鱒二)でした。

寺山修司は「さよならだけが 人生ならば 人生なんか いりません」(『人生処方詩集』「幸福が遠すぎたら」1993年、立風書房)と言っています。人生なんかにこだわりすぎないように、とも。

新日本童謡集【い】

『一番始めは』[手毬唄]

『一番始めは』

手毬唄[愛知]

一番始めは一の宮 二は日光の東照宮

三は佐倉の宗五様 四はまた信濃の善光寺

五つは出雲の大社 六つは村々鎮守様

七つは成田の不動様 八つは八幡の八幡宮

九つ高野の弘法様 十は東京二重橋

日本の北から南まで、広く分布している手毬唄です。神社名は、歌われる地方ごとに、多少の入れ替えがある場合があります。時代の価値観がストレートに判る歌詞になっています。

こういう「わらべ唄」は、手毬撞きという遊びを子供たちがしなくなるとともに、社会から消えていく運命にあります。私は子ども時代に、女の子たちが歌っているのをかろうじて聞くことができました。うちの母も歌うことができました。

『一かけ二かけて』[お手玉唄]

『一かけ二かけて』

お手玉唄[熊本]

一かけ 二かけて 三かけて

四かけて 五かけて 六かけて

橋の欄干 腰をかけ

遥か向うを 眺むれば

十七八の小娘が 片手に花持ち線香持ち

お前はどこかと問うたれば

わたしゃ九州 鹿児島の

西郷の娘でござります

明治十年戦争に 切腹なされた父上の

お墓参りをいたします

「西郷さん」が登場することからも分かりますが、明治中期以降に生まれた、比較的新しいわらべ唄です。歌詞は全国共通で歌われました。

お手玉唄として歌われましたが、地域によっては、手毬唄だったところもあるようです。

明治の新政権が西欧の近代的な知識や文化を輸入して「国家」を作りあげていく中で、庶民の子供たちが新政権への叛逆者であった西郷隆盛の娘を登場させたわらべ唄を歌っていたことは、日本における「文化」継承の重層性を感じさせます。

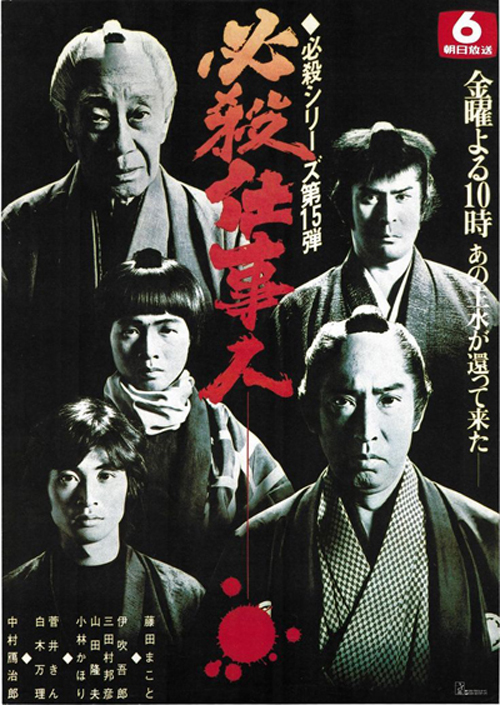

必殺シリーズ第15作、ご存じ『必殺仕事人』(1979年)のオープニングは、このわらべ唄を基にアレンジしたものになっていますね。

『必殺仕事人』オープニング

一かけ 二かけ 三かけて

仕掛けて 殺して 日が暮れて

橋の欄干 腰おろし

はるか向こうを 眺むれば

この世は辛い事ばかり

片手に線香 花を持ち

おっさん おっさん どこ行くの

私は必殺仕事人

中村主水と申します

(ナレーション/芥川隆行)

「それで今日は、どこのどいつを殺ってくれとおっしゃるんで?」(台詞/中村主水[藤田まこと])

『五木の子守唄』古関裕而/採譜(昭和27年・1952年)

歌/藍川由美

『五木の子守唄』【流布版】

採譜・編曲/古関裕而

おどま盆ぎり盆ぎり

盆から先ゃおらんど

盆が早よ来りゃ早よ戻る

おどま勧進勧進

あん人たちァよか衆

よか衆よか帯よか着物

おどんが打死だちゅうて

誰が泣ちゃくりゅきゃ

裏ん松山蝉が鳴く

おどんが打死ちゅうたば

道端いけろ

通る人ごち花あぎゅう

花はなんの花

つんつん椿

水は天から貰い水

※おどま……自分ら

おどん……わたし

『五木の子守唄』を調べると、様々な詞や曲のものが出てきますが、上に挙げたこの詞と曲が、今日最も知られている『五木の子守唄』と言ってよいと思います。

これは昭和27年に、古関裕而が菊田一夫と共に、NHKの依頼によって九州地方の子守唄を取材した時に作られたものであることが、藍川由美『これでいいのかにっぽんのうた』(平成10年11月20日初版、文春新書)に書かれています。

昭和28年に出版された楽譜では、次のように古関裕而自らが解説しているということです。

最近特に唱われ出した、この「五木子守唄」は、熊本県球磨郡五木村に古くから伝えられている子守唄である。

五木村は平家の落人で有名な五家荘の近くにあり、この子守唄はその平家の落人達が唱って居たものと言われているが、又朝鮮の役で加藤清正が連れてきた朝鮮の捕虜が、この五木村附近に住み、彼等が望郷の念にかられて唱った朝鮮の旋律が村人に伝えられて現在に至ったものとも言われている。この唄は日本の民謡には絶対にない三拍子で出来ているのを見ても、又旋律の哀愁さから見ても、この捕虜説が一番近い様に思われる。

この子守唄の歌詞は、年期奉公に行った幼い子守りの悲しい己が身を唱ったものばかりで、子供を寝かす歌詞が殆ど見当たらないないのも珍しい一つである。又、子守唄とは全然関係のない勧進を唱った歌詞が非常に沢山あることも、落人及び捕虜説をなす原因でもある。

この譜は昨年(二十七年)二月熊本県人吉市にて現地の人の唱うのから採譜したものである。

藍川由美『これでいいのかにっぽんのうた』(平成10年11月20日初版、文春新書)

古関は三拍子の本唄以外にも、二拍子の前歌も採集していましたが、レコードに入れたのは三拍子の本唄だけだったということです。

古関は、朝鮮の捕虜がこの唄を伝えたとする説を支持していますが、ただし『日本民謡集』(岩波文庫)の編著者のように、三拍子とは言え、朝鮮民謡の影響とみることに異を唱える人もいるようです。

平安時代末に平家の落人がこの周辺に住み着き、さらに戦国時代末期に朝鮮人の捕虜が連行されて住み着いたのも事実と見られる以上、その朝鮮人捕虜たちが、彼らの親しんだ旋律をその子孫にまったく伝えなかったというのも、考えにくい気がします。

『五木の子守唄』【五木村伝承版】

「正調」として何種類かの動画が投稿されていますが、それぞれ微妙に違っているので、ここでは総括して【五木村伝承版】としておきました。五木村が推しているのは五木村在住の堂坂よし子版らしいですが、その五木村でも多様な歌い方が伝承されているようなので、どれが本当の正調かの判断は難しいと思います。

『五木の子守唄』【岩波文庫『日本民謡集』版】

『五木の子守唄』

[熊本民謡]

〽おどま盆限り盆限り 盆かる先ァおらんと

盆が早よ来りゃ 早よ戻る

おどま非人々々 あん人達ァ良か人 良か人ァ良か帯 良か着物

おどま非人々々 ぐゎんぐゎら打ってさるこ 瓶で飯炊ァち 堂で泊まる

おどまいやいや 泣く子の守にゃ 泣くと言われて 憎まるる

おどま馬鹿々々 馬鹿んもった子じゃつで よろしゅ頼んもす 利口かしと

おどんが打死んちゅて 誰が泣ァてくりゅうきゃ 裏ン松山 蝉が鳴く

おどんが打死ねば 道端埋けろ 通る人ごち 花あぐる

花は何の花 つんつん椿 水は天から 貰い水

ねんねした子にゃ 米ん飯食わしゅ 黄粉あれにして 砂糖つけて

ねんね一ぺん言うて 眠らぬ餓鬼は 頭叩いて 臀 ねずむ

辛いもんばい 他人の飯は 煮えちゃおれども 喉 こさぐ

子どんが可愛がりゃ 守に餅食わしゅ 守がこくれば 子もこくる

(『日本民謡集』町田嘉章・浅野建二編、1960年初版、岩波文庫)

上掲の詞は、昭和35年(1960年)初版発行の『日本民謡集』(岩波文庫)に載っている『五木の子守唄』です。曲目解説に古関採譜版についての言及がありますので、引用しておきます。

この唄は詞曲共に哀愁極無いものとして近年特に注目された。同じ子守の遊ばせ唄でも、博多のものが雇い主に対する反感を示すのに対し、この地方のは極めて忍従的であり絶望的である。それは部落の経済的封建性が強いためで、これは士族家と称する檀那衆に対し、名子と称する被管農奴から出た子守娘の諦観と抵抗の歌だとも評されている。その曲調から見て、これを朝鮮民謡の影響によって出来たものとする説もあるが信じがたい。(中略)現在流行している旋律は五木型の原調でなく、人吉市附近のもので、元来無伴奏のものがピアノや三味線にまで編曲されている。

(『日本民謡集』町田嘉章・浅野建二編、1960年初版、岩波文庫)

『一寸法師』尋常小学唱歌(明治38年・1905年)

『一寸法師』

作詞/巌谷小波 作曲/田村虎蔵

一 ユビニ、タリナイ、

イッスン ボウシ、

チイサイ カラダニ、

オオキナ ノゾミ、

オワンノ フネニ、

ハシノ カイ、

キョウヘ、ハルバル、

ノボリ ユク。

ニ キョウハ、サンジョウノ

ダイジン ドノニ、

カカエ ラレタル

イッスン ボウシ、

ホウシ ホウシト、

オキニ イリ、

ヒメノ オトモデ、

キヨミズヘ。

三 サテモ、カエリノ

キヨミズザカニ、

オニガ、イッピキ

アラワレイデテ、

クッテ カカレバ、

ソノ クチヘ、

ホウシ、タチマチ

オドリ コム。

四 ハリノ タチヲバ、

サカテニ モッテ、

チクリ チクリト、

ハラジュウ ツケバ、

オニハ、ホウシヲ

ハキダシテ、

イッショウ ケンメイ、

ニゲテイク。

五 オニガ、ワスレタ

ウチデノ コヅチ、

ウテバ フシギヤ、

イッスン ボウシ、

ヒトウチ ゴトニ

セガ ノビテ、

イマハ リッパナ

オオ オトコ。

作詞の巌谷小波は、『日本昔噺』(24編)、『日本お伽噺』(24編)、『世界お伽噺』(100編)など、日本や世界中の伝説や昔話を再話してまとめたことで有名です。『一寸法師』も、『日本昔噺』の中の一編として収録されています。

唱歌の『一寸法師』は、一寸法師という極端に体の小さい被差別児童の出世譚のように見えますが、原作本『お伽草子』では住吉明神の霊験譚にもなっています。小波の『日本昔噺』では、そこの部分が省かれています。低年齢の生徒には、そこまで教える必要はないという判断かもしれません。

唱歌『一寸法師』や『浦島太郎』、また『青葉の笛』や『青葉茂れる桜井の』を歌うことで、昔話や歴史を知らない人でも、物語のあらすじを知ることができます。この唱歌的な編集方法は、低年齢の内に昔話や歴史物語の多くを教養的に覚えさせるには、有効な方法かもしれません。

唱歌で興味を持って、もっと詳しく『一寸法師』などの物語を知りたいと思った人は、小波の『日本昔噺』を読めばいいわけです。そこから原本の『お伽草子』へ行くこともできます。それは歴史物語唱歌についても言えることでしょう。

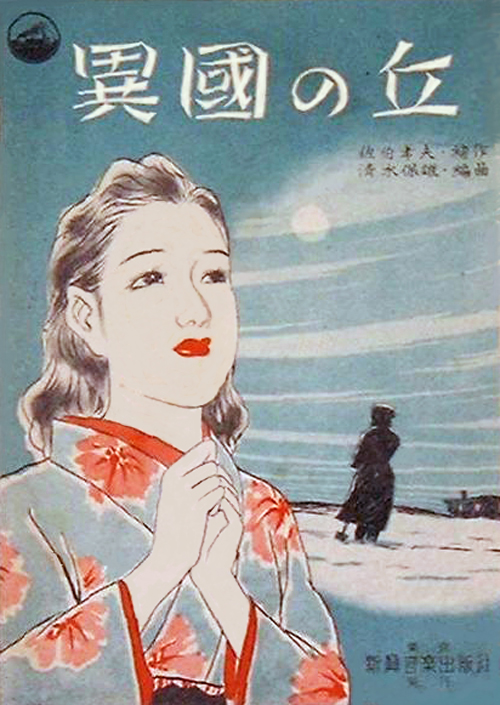

『異国の丘』竹山逸郎、中村耕造(昭和23年・1948年)

作詞/増田幸治 補作詞/佐伯孝夫 作曲/吉田正 歌/竹山逸郎、中村耕造

『異国の丘』は、大東亜戦争敗戦後、極寒のシベリアで捕虜として抑留された人々によって、辛い強制労働に耐え、帰国する日まで希望を失わないよう自分を励ますために歌われた歌でした。

子供の頃、テレビの懐かしの歌特集かなんかを両親と一緒に見て覚えたのだと思います。

近所に、父と同じ会社の人で、シベリア抑留帰りの人がいて、日本にはそういう時代があったのだということを、この歌を通して知りました。

この歌ができるまでのいきさつと、作者不明だった『異国の丘』が吉田正作曲と分かるまでの紆余曲折は、こちらで詳しく書いていますのでご覧ください。

↓ ↓ ↓

『古関裕而の音楽』──『異国の丘』竹山逸郎、中村耕造 吉田 正作曲(昭和23年9月)

『いぬのおまわりさん』(昭和35年・1960年)

作詞/佐藤義美 作曲/大中恩 歌/土居裕子

童謡『いぬのおまわりさん』は、『有難や節』や『アキラのズンドコ節』が大ヒットした1960年に、『チャイルドブック』という月刊絵本誌で発表されています。

この年は、武装した犬のおまわりさんが、迷子の仔猫ちゃんを殺してしまう事件が起きていました。

詳しくは、こちらで!

↓ ↓ ↓

『有難や節』守屋浩(昭和35年・1960年)

どうしておまわりさんを犬に、いや、犬をおまわりさんにしようと思ったのかは不明ですが、こういう動物の擬人法は童謡では常套手段ですから、深い意味はなかったかもしれません。詮索しすぎるのは、控えておきましょう。

作曲の大中恩は、次のようなことを書いています。

丁度このうたが歌われ出したころは、学生運動のはなやかだった時で、おまわりさんを「体制のいぬ」と表現した向きもありました。

私の友人が小さい娘を連れて散歩している時、たまたまおまわりさんとすれ違いざま、「あっ、いぬだ」と娘さんが大声で言ったので、おまわりさんが気を悪くするのではないかと、一瞬ドキッとしたそうです。しかしそのおまわりさんが直ぐに「ハイ、いぬのおまわりさんですよ」と言って娘さんを抱き上げてくれたので、ホッとしたというはなしをしてくれました。『いぬのおまわりさん』がそんなふうに愛されているんだなあ、と、実感として味わったあのころを、懐かしく思い出します。大中恩「『いぬのおまわりさん』作曲について」(別冊太陽『子供の昭和史 童謡・唱歌・動画00』1993年7月21日発行、平凡社)

新日本童謡集【う】

『牛若丸』尋常小学唱歌(明治44年・1911年)

歌/杉並児童合唱団

『牛若丸』

文部省唱歌

一 京の五条の橋の上、

大のおとこの弁慶は

長い薙刀ふりあげて、

牛若めがけて切りかかる。

二 牛若丸は飛び退いて、

持った扇を投げつけて、

来い来い来いと欄干の

上へあがって手を叩く。

三 前やうしろや右左、

ここと思えば又あちら、

燕のような早業に、

鬼の弁慶あやまった。

今住んでいる町に小学四年生で転校してきたときに、お別れ会で歌ってきたのが『牛若丸』でした。もちろん、カラオケなんて影も形もないころのことです。人前で歌ったことなんかないので、一番短くて簡単に歌えそうなものとしてこの歌を選曲しました。

高校生になって、吉川英治『新・平家物語』を読み、再び牛若丸(源義経)の物語と出会えた時は、嬉しさもひとしおでした。

『浦島太郎』尋常小学唱歌(明治44年・1911年)

歌/横野鉄雄、コロムビア少年合唱団

『浦島太郎』

文部省唱歌

一 昔々浦島は

助けた亀に連れられて

竜宮城へ来て見れば、

絵にもかけない美しさ。

二 乙姫様の御馳走に、

鯛や比目魚の舞踊

ただ珍しく面白く、

月日のたつも夢の中。

三 遊びにあきて気がついて、

お暇乞もそこそこに

帰る途中の楽は、

土産に貰った玉手箱。

四 帰って見ればこは如何に、

元居た家も村もなく、

路に行きあう人々は

顔も知らない者ばかり。

五 心細さに蓋とれば、

あけて悔しき玉手箱、

中からぱっと白烟、

たちまち太郎はお爺さん。

巌谷小波著『日本昔噺』(平凡社・東洋文庫)についてはすでに紹介しました。巷で流布している日本の昔話の類いは、この本にもとづいていることが多いので、昔話を取り上げる際は念のため読み返すようにしています。

この唱歌『浦島太郎』 も、小波の『日本昔噺』とストーリーが一緒です。悪ガキたちが亀をいじめていると太郎が通りかかり、助けてやったことから、翌日太郎が沖に舟を出して釣りをしていると、亀がひょっこり現れて、太郎を背中に乗せて竜宮城へつれて行くというお話です。

ところで竜宮城ですが、歌に「鯛や比目魚の舞踊」とあるので、きっと海の底にあるんだろうと私は思っていたのですが、『日本昔噺』ではそうは書いていません。ただはるか沖の方に行くと、竜宮城が見えてくるのです。

「やがてお肴が出るお酒が出る、歌謡が始まる、舞踏が始まる、それは/\賑やかなお酒盛りになりました。」とあって、鯛やヒラメが踊っているとはどこにも書いてありません。いったい踊っているのは誰なんでしょうか?

実は私は「お肴が出る」というところで、ギクッとしました。一瞬、太郎の目の前で舞い踊っているタイやヒラメが、裏の方へ廻ると三枚に下ろされて「お造り」にされているのではないか? と思ったからです。……竜宮城、やべぇ!

そこで原作である『お伽草子』(岩波文庫)に当たって、確認してみました。すると、『日本昔噺』の「浦島太郎」とは全然違う展開なのが分かりました。だいいち、亀は、太郎に釣り上げられたのを逃がしてもらったのであって、子どもにいじめられたりはしていません。太郎を背中に乗せて、竜宮城までつれて行くということもありません。

太郎は沖で、小舟に乗って現れた美しい女房と出会い、彼女に頼まれて、十日ほどかけて海の向こうの本国まで送ってやりますが、そこは「白銀の築地を築きて、黄金の甍を並べ、門を建て、如何なる天上の住居、これにはいかで勝るべき。」という豪勢な造作の竜宮城なのでした。

太郎は女房に掻き口説かれて、夫婦の契りを交わします。タイやヒラメの舞い踊りも、賑やかな酒盛りもなく、ストレートにやっちゃってます。そしてなんと、この美しい女房は、じつは太郎に助けられた亀だったのです! 乙姫は出てきません。

『浦島太郎』というお伽噺は、太郎に助けられた亀の報恩譚であり、人と亀の異種婚姻譚にもなっています。

亀が自分の形見として太郎に渡した「美しい筥」を開けると、中から紫の雲が三筋立ち上り、太郎はたちまちお爺さん! ここは一緒です。亀が、太郎の年齢を、この箱の中に折りたたんで入れておいたのでした。

この後、太郎は鶴に変じて、仙人の住処と言われる蓬莱山へと飛んでいき、そこで亀と再会します。その後、浦島太郎は、丹後国に明神となって顕れ、亀も同地に神となって顕れたため、仲良く夫婦の明神になったということです。めでたし、めでたし。

しかし、小波の『日本昔噺』では、このおめでたい部分が書かれていません。亀を助けた浦島太郎は、一挙に七百歳も年を取ったところで終わっています。

……亀なんか、助けるもんじゃないな。

『うれしいひなまつり』(昭和11年・1936年)

作詞/サトウハチロー 作曲/河村光陽 歌/桑名貞子

昭和9年(1934年)10月、サトウハチローは、最初の妻くらと離婚が成立したため、新しい恋人の映画女優・歌川るり子と暮らしていた上野桜木町の自宅に、ユリヤ、鳩子、忠ら三人の子供を引き取りました。

『うれしいひなまつり』は、その翌年の桃の節句に、子供部屋の半分を占拠するほどの豪華なひな人形セットを飾った時のことを書いたものでした。ひな人形セットは二百円という高額なもので、当時の大卒初任給が五、六十円だったと言いますから、いかに奮発したかが分かります。(読売新聞文化部『唱歌・童謡ものがたり』1999年、岩波書店)

私の子供の頃は、親戚や近所、同級生の女の子でも、桃の節句にひな人形を飾ったという話は聞いたことがありません。昭和30年代なので、まだ庶民は一様に貧しく暮らしていたのだと思います。

ただ、絵本やマンガ雑誌の中では、ひな飾りや甘酒が登場して、見たことも飲んだこともないものでしたが、憧れを掻き立てられたものです。

河村光陽の曲は、ひな祭りの雅な雰囲気に満ちていて、日本人が大好きな「ヨナ抜き短音階」で書かれているので、心を揺するものとなっています。

「お内裏さまと お雛さま」という歌詞が、呼び方として間違っているというのが、最近の定説になっているようです。

最上段に飾る男女一対の人形は「内裏雛」と呼ばれるもので、個別に呼ぶ場合は「女雛・男雛」と呼ぶのが正しいとか。でも、それは人形屋さんの呼び方であって、詩人の意図とは別物になると思います。

「お雛さま」というのも、ひな人形飾り全体を指す呼称であり、女雛だけを指す呼び方にはならないというのはその通りだと思います。作詞のサトウハチローは、「お姫さま」のイメージでそう呼んだようにも思います。

男雛の方を、内裏の主人として「お内裏さま」と呼んだとしたら、それは詩句としては許容範囲だと思います。問題はその奥方を何と呼ぶかですが、「お后さま」というのが考えられる唯一の呼び名ではないかな。ただ、6文字では、歌詞にうまく収まりません。

サトウハチローは、晩年までこの歌を嫌がっており、歌がラジオから流れてくるたび、「だれか、これにとって代わるひな祭りの歌を書いてくれないかなあ」とぼやいていたそうです。(読売新聞文化部『唱歌・童謡ものがたり』)

ハチローが嫌がっていた本当の理由は何なのかわかりませんが、作者の思いと裏腹に、今もひな祭りの日が近づくと聞こえてくるのは、相変わらず『うれしいひなまつり』であり続けています。

作詞のサトウハチローは小学生の頃から、無断欠席や遅刻、無断早退の常習者で、中学生になると、喧嘩はする、酒は飲む、女郎は買うといった悪童ぶりで、落第三回、転校八回。最終学歴は、立教中学中退となっています。

作家の富田常雄はハチローと小学校の同級生でしたが、「サトウハチローのような悪童は後にも先にももう永久に出ないであろう、神武以来の悪童だった」と『中央公論』に書いていました。

すぎし日はなつかしきかな。ボクはそれを大事にそだてて、少年のために、ウタを書く身となったのである。

(サトウハチロー『落第坊主』1999年、日本図書センター)

『ウナ・セラ・ディ東京』ザ・ピーナッツ(昭和38年・1963年)

作詞/岩谷時子 作曲/宮川泰 歌/ザ・ピーナッツ

最初は『東京たそがれ』というタイトルでしたが、その時はヒットせず、『ウナ・セラ・ディ東京』と改題して、編曲も変えて再発売したら大ヒットしました。やはり、こちらの編曲の方が素敵ですね!

「ウナ・セラ・ディ東京」とは、イタリア語で「Una Sera di Tokio」であり、「東京の夕べ」という意味になります。つまり、まんま「東京たそがれ」ですね。

ザ・ピーナッツが、テレビ『シャボン玉ホリデー』でよく歌っていました。

ハナ肇との「お父っつぁん、お粥ができたわよ」のコントも忘れられません。

『ウルトラマンの歌』(『ウルトラマン』主題歌、昭和41年・1966年)

作詞/東 京一 作曲/宮内國郎 歌/みすず児童合唱団、コーロ・ステロラ

作詞の東 京一は、後に二代目円谷プロ社長になる円谷 一の、作詞する時のペンネームでした。この頃はまだ円谷英二が健在でしたので、一は監督として『ウルトラマン』に参加しています。

『ウルトラQ』の後継番組として『ウルトラマン』が始まった時は、番組を前宣伝するための『ウルトラマン前夜祭』という特番が組まれ、子供ながらにちょっとした事件でした。

毎週、バルタン星人、透明怪獣ネロンガ、蟻地獄怪獣アントラ―、ウラン怪獣ガボラ、えりまき怪獣ジラース、ミイラ怪獣ドドンゴ、ザラブ星人、メフィラス星人、古代怪獣ゴモラ、そして宇宙恐竜ゼットンなどが、次々に登場!

テレビでこれだけの怪獣や宇宙人の雄姿が見られるというのは、画期的でした!

『ウルトラマン』から円谷特撮シリーズはカラーになりますが、うちのテレビはまだ白黒だったため、だいぶ後に再放送がされるまではカラーで見ることはできませんでした。もっともマンガ雑誌ではカラー写真が掲載されていたので、ウルトラマンや怪獣たちがどんな色をしていたかは知っていました。

『ウルトラセブンの歌』(『ウルトラセブン』主題歌、昭和42年・1967年)

作詞/東京一 作曲/冬木透 歌/みすず児童合唱団、ジ・エコーズ

フレンチ・ホルンがフィーチャーされた壮大なテーマ音楽とともに始まる『ウルトラセブン』は、『ウルトラQ』『ウルトラマン』に続き、円谷特撮シリーズの第三弾として登場しました。「円谷英二監修」のクレジットにわくわくしたものです!

「〽セブン セブン セブン セブン~」の3番目の声が、尾崎紀世彦だというのは有名ですね。ジ・エコーズのメンバーとしての吹込みで、彼が『また逢う日まで』(昭和46年・1971年)でソロ・デビューする前のことです。

ウルトラセブンの角ばった武骨なデザインは悪くなかったですが、ヒーロー物としてよりも、SF的な設定や世界観の方に関心が向かうようになって、日常生活に隣接した危機を描く第44話「円盤が来た」や第43話「第4惑星の悪夢」、第6話「ダーク・ゾーン」、第8話「狙われた街」のようなSFドラマに好きな作品があります。

そして『ウルトラセブン』と言えば、なんといっても最終回のダンとアンヌの別れのシーンです!

数多くの宇宙人や怪獣との戦いに傷つき疲弊したセブンは、肉体と精神の限界を迎えていました。

「明けの明星が輝く頃、一つの光が宇宙へ飛んで行く。それが僕なんだ」

そしてゴース星人の基地を破壊し、差し向けられた嘴が二つある怪獣を倒したウルトラセブンは、一筋の光となって宇宙へ帰っていきます。

主題歌が被って、笑いながら走ってくるダンの姿の大写しとともに、『ウルトラセブン』は終わります。

新日本童謡集【え】

『江戸子守唄』[わらべうた]

『江戸子守唄』[東京]

[わらべうた]

ねんねんころりよ おころりよ

坊やはよい子だ ねんねしな

坊やのお守は どこへ行た

あの山越えて 里へ行た

里のお土産に 何もろた

でんでん太鼓に 笙の笛

『わらべうた 日本の伝承童謡』(町田嘉章・浅野建二編、1962年初版、岩波文庫)に、宝暦・明和の頃に、江戸で歌われた、とあります。全国的に分布する、代表的な子守唄と言えるでしょう。

歌詞は全国どこでもほとんど一緒ですが、「ねんねんころりよ おころりよ」の部分は、「寝んねこせ/╲」とか「ねんねんよ、おころりよ」のように、歌われる地域によってバリエーションがあります。

『エンヤラヤ節』[お座敷歌]

『エンヤラヤ節』 [お座敷歌]

〽エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤ

エンヤラヤの声聞きゃ気が勇む

娘十七八ゃポストでござる

赤い顔して入れさせる

エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤ

エンヤラヤの声聞きゃ気が勇む

娘十七八や車掌でござる

奥へ奥へと入れたがる

エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤ

エンヤラヤの声聞きゃ気が勇む

娘十七八や 宿屋の障子

どこのどなたが破るやら

エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤ

エンヤラヤの声聞きゃ気が勇む

娘十七八やお寺でござる

生臭坊主が出入りする

エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤ

エンヤラヤの声聞きゃ気が勇む

娘十七八や蕎麦屋でござる

入れて温めて汁かける

エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤノ エンヤラヤ

エンヤラヤの声聞きゃ気が勇む

娘十七八や質屋でござる

入れたり出したり流したり

この歌が「お座敷歌」だということに驚きました。そういえば歌詞の構成が、落語の「大喜利」みたいですね。

「娘十七八とかけて、何と解く?」

「ポストと解く」

「その心は?」

「どちらも赤い顔をして入れさせます」

客同士が競って、奇抜なことを考えて、新しい歌詞を付け加えて楽しんだのでしょうね。

どのようにして、誰から、この歌を教えられたものだろう? 誰かが歌うのを聞いて覚えたはずなのですが、まったく記憶がありません。それでも、ちゃんと、歌詞も曲も知っているのです。

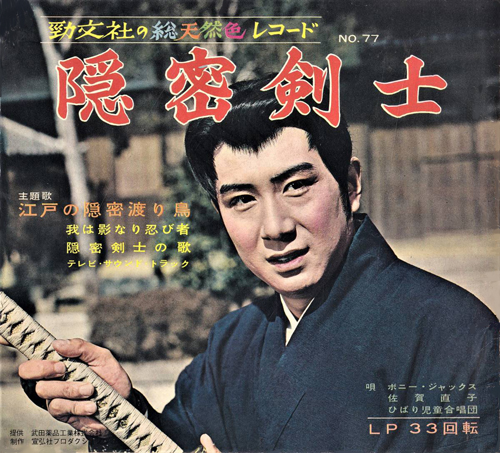

『江戸の隠密渡り鳥』(TV『隠密剣士』主題歌、昭和37年・1962年)

作詞/加藤省吾 作曲/小川寛興 歌/ ボニージャックス

『江戸の隠密渡り鳥』は、もともとエンディングで流れるテーマソングだったのですが、作品全体を通してBGMとしても使われていて、この物語全体の通奏低音になっています。オープニングで歌われる子供向けの主題歌もありましたが、そちらの方はほとんど覚えておらず、『隠密剣士』の主題歌と言えば、何と言っても『江戸の隠密渡り鳥』以外にあり得ません!

昭和37年当時、白土三平の貸本漫画『忍者旋風』が話題になり、また『週刊少年サンデー』に連載中の横山光輝『伊賀の影丸』が大人気で、「忍者ブーム」が起きていました。

そんな中でテレビ放映が始まった『隠密剣士』は、伊賀忍者対甲賀忍者の戦いが始まると人気が爆発し、「忍者ブーム」の一翼を担うことになりました。

映画界でも、『忍びの者』(1962年12月1日)が封切られ、評判がよかったためシリーズ化されることになり、さらにテレビの連続ドラマ( NET、1964年7月~1965年7月)にもなりました。

『隠密剣士』は、11代将軍徳川家斉と腹違いの兄の松平信千代(大瀬康一)が秋草新太郎と名乗り、公儀隠密となって諸国を廻り、各藩の情勢を探るうちに様々な事件に巻き込まれるという物語です。

特に、秋草新太郎を守る伊賀同心(忍者)の霧の遁兵衛(牧 冬吉)の存在は、「秋草さまぁ──っ!」という叫び声とともに、忘れられません。

牧 冬吉は、後継番組の『仮面の忍者赤影』でも、飛騨忍者の白影役で出演しており、彼を見るたび「あっ、遁兵衛さんだ!」と嬉しかったものです。

それ以降も、時代劇では悪役としてちょいちょい見かけたので、「あっ、遁兵衛さんだ!」が続きました。

風摩小太郎や甲賀の金剛を演じた天津敏もまた、印象的な役者さんでした。彼もまた『仮面の忍者赤影』では、甲賀幻妖斎という魅力的な悪役をやっています。その後も時代劇で、いかにも悪そうな役柄ばかりをやっているのをよく見かけた、凄い役者さんです。

時代劇つうのは、悪者で面白さが決まるところがありますね。

ちなみに、伊賀は「いが」ですが、「甲賀」は「こうか」と発音するのが正しいようです。『隠密剣士』や『伊賀の影丸』では一様に「こうが」と発音していたため、かなりの年齢になるまで間違いに気がつきませんでした。

伊賀は正義で甲賀は悪とか、忍者というのは分身の術や水蜘蛛の術、水遁の術や火遁の術を使うものだというような虚構を、すっかり「忍者ブーム」の中で刷り込まれていました。

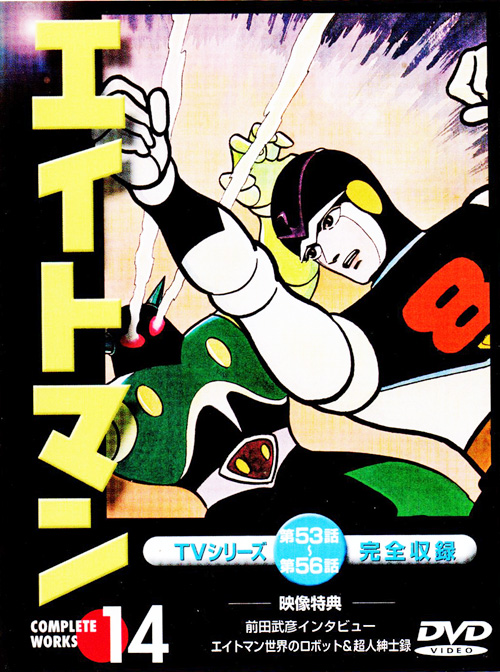

『エイトマンのうた』克美しげる(TV『エイトマン』主題歌、昭和38年・1963年)

作詞/前田武彦 作曲/萩原哲晶 歌/ 克美しげる

テレビアニメ『エイトマン』は、『鉄腕アトム』『鉄人28号』に続く国産連続テレビアニメの第3作として、1963年11月からTBSテレビ系列で放映されました。原作は、平田和正原作・桑田次郎画の『8マン』(『週刊少年マガジン』連載)です。

主題歌は、作詞が当時放送作家だった前田武彦、作曲はクレージーキャッツの『スーダラ節』や『ハイそれまでョ』などのヒット曲を連発していた萩原哲晶です。

萩原は、『エイトマン』では音楽も担当しており、モダンジャズのBGMが、アトムや鉄人とは違った大人っぽい雰囲気を作り上げていました。

またアニメ自体も、原作者の平田和正が、SF仲間の豊田有恒、半村良、辻真先らを招集して、マンガにはないTVオリジナルのエピソードが多数加えられていて、当時としてはかなり本格的なSFドラマになっていました。

警視庁捜査一課の刑事・東八郎は、強盗団を追いつめたものの、罠にかかって銃撃を受け、死んでしまいます。東刑事の優れた頭脳と性質を、谷博士は自ら発明したスーパーロボットの電子頭脳に移し替え、「8マン」が誕生しました。

警視庁捜査一課は、七人ずつの刑事が七つの班を作って捜査にあたっていましたが、8マンはそのどれにも属さない八番目の刑事として活動することになりました。

8マンは、ボディ内に小型原子炉を搭載し、十万キロワットの原子力エネルギーで動くスーパーロボットです。ボディはハイマンガン=スチールという軽くて強い金属でできており、人間の千倍のスピードで走ることができます。人造皮膚が艤装されていて、どのような顔にもなることができ、完璧な変装が可能です。電子頭脳の強化剤を仕込んだタバコを、腰のバックルに収めており、能力低下して危機が迫った時に吸います。

谷博士は、アメリカでスーパーロボットの開発に取り組んでいましたが、自らが生み出したロボットを新兵器として使われることに耐えられず、後に8マンとなるロボットを盗み出して、日本に逃げてきました。

そのため、同じアメリカの研究者が開発したスーパーロボットである○○七や○○五が、8マンを取り返しに襲ってくることになります。

これに、8マンの秘密を探り出そうとするソ連の科学者デーモン博士がからんできたり、電子頭脳・超人サイバーが人類を支配しようと叛乱を起こしたりと、次々に事件が起こって、そして最高潮を迎えるのが「超人類ミュータント」の登場でした。

『8マン』で一番好きなのは、「超人類ミュータント」編です! テレビでは前・後編に分けられて、これが最終話になっています。

超人類というのは、大江博士とアルフという少年とソフィアという少女の3人で、超天才の頭脳を持った9歳の子どもたちです。彼らは、エイトマンを地球外まで抛り出してしまう重力制御装置や防御バリヤー、魔王というスーパーロボットなどを作り出して、人類抹殺を図ります。テレビでは、それぞれシン博士、アルフレッド、ソーニヤと名前が変えられています。

『8マン』という漫画は、やたらと片腕をもがれたり、両足が破壊されて走れなくなったりというシーンが多いのですが、そんなところもロボットマンガでしか味わえない醍醐味でした。

こんなシーンは、МなのかSなのかわかりませんが、もう萌えまくりです!

実は、原作マンガの方ではもう1話、「怪人コズマ」編というのがあるのですが、漫画家の桑田次郎が拳銃不法所持で捕まってしまい、『8マン』は突然中断したまま終わってしまいました。

それもショックではありましたが、それから10年後の1975年、主題歌を歌っている歌手・克美しげるが愛人を殺害する事件を起こして、マスコミが騒ぎ立てた時は悲しかったなあ。

目を付けていた『エイトマン』のLPレコードがあったんですが、注文したら事件の影響ですでに出荷停止になっており、とうとう手に入れることができずじまいでした。

そのため、克美しげるが罪を償い終えて出獄してくるまで、私は『エイトマン』の主題歌レコードを手にすることができませんでした。

昭和百年・新日本童謡集【お】

『大寒小寒』[わらべうた]

『大寒小寒』

[わらべうた]

大寒 小寒

山から小僧が飛んできた

なんといって飛んできた

寒いといって飛んできた

空気が冷えて寒い時に、その「寒さ」を囃し立てる歌です。

「山から小僧が飛んできた」とはどういう状況なのか、理解が追い付いていませんでしたが、『わらべうた 日本の伝承童謡』(町田嘉章・浅野建二編、1962年初版、岩波文庫)に、これとは少し違った歌詞が掲載されているのを見て、納得がいきました。

『大寒小寒』(寒気)

[東京]

大寒 小寒

山から小僧が泣いてきた

なんといって泣いてきた

寒いといって泣いてきた

「山」というのは「お寺」を意味し、そこで修行している小僧さんが、寒さに耐えきれずに山から泣きながら降りてくる様子を歌ったものだったのですね。

昔のお寺には暖房がないので、冬場の勤めは小僧さんにとって相当辛いものだったでしょう。「飛んできた」では、一番肝心なところが伝わらないと思います。ここはやはり「泣いてきた」とするべきでしょう。

『お正月』文部省唱歌(明治34年・1901年)

『お正月』

[文部省唱歌]

作詞/東 くめ 作曲/滝廉太郎

もういくつねると お正月

お正月には 凧あげて

こまをまわして 遊びましょう

はやく来い来い お正月

もういくつねると お正月

お正月には まりついて

おいばねついて 遊びましょう

はやく来い来い お正月

『幼稚園唱歌』

私が住んでいる宮城では、お正月だから凧を上げたり、コマ回しをして遊ぶということはありませんでした。だいたい、お正月は雪に埋もれていることが多く、雪は降らなかったとしても寒いので、凧あげやコマ回しをしたりしません。羽子板なんて、そもそも持っている人を見た試しがありません。

それでも、「はやく来い来い お正月」という気持ちだけは、共有できました。お正月には、家族で花札をやったり、マージャンをしたりするのが我が家の過ごし方だったからです。親父が、勝負事が好きだったんだよね。もちろん、お正月には鳥出汁の雑煮を食べるのも楽しみの一つでした。

いまでも、楽しみの内容が、朝から濁酒をやることに変わりはしたものの、「はやく来い来い お正月」という気持ちだけは残り続けています。

『朧月夜』文部省唱歌(大正3年・1914年)

歌/NHK東京放送児童合唱団

『朧月夜』

作詞/高野辰之 作曲/岡野貞一

菜の花畠に 入日薄れ、

見わたす山の端 霞ふかし。

春風そよふく 空を見れば、

夕月かかりて におい淡し。

里わの火影も 森の色も、

田中の小路を たどる人も、

蛙の鳴くねも かねの音も、

さながら霞める 朧月夜。

『尋常小学唱歌(六)』

『朧月夜』は、高野辰之の生まれ故郷である北信濃の風景に基づいて書かれました。高野辰之/作詞、岡野貞一/作曲の文部省唱歌は、これ以外にも、『故郷』や『春が来た』、『日の丸の旗』、『紅葉』、『春の小川』などがあり、いずれも人気の高いものが並んでいます。

春には、大気が水蒸気を含み、朧にかすむ風景を現出します。四季のはっきりした日本らしい情景が、具体的な田園風景として描き出されており、私のように宮城の田舎に住んでいながら、すでにもう見かけることのなくなった懐かしい世界がそこにあります。

『おもちゃのマーチ』(大正12年・1923年)

『おもちゃのマーチ』

作詞/海野 厚 作曲/小田島樹人

やっとこやっとこ くりだした

おもちゃのマーチが ラッタッタ

にんぎょうのへいたい せいぞろい

おうまもわんわも ラッタッタ

やっとこやっとこ ひとまわり

キューピもぽっぽも ラッタッタ

フランスにんぎょうも とびだして

ふえふきゃたいこが パンパラパン

『子供達の歌 第二集 七色鉛筆』(白眉出版社刊)

「キューピもぽっぽも ラッタッタ」の「ぽっぽ」ですが、汽車ポッポのことなのか鳩ポッポのことなのか、迷っていましたが、池田小百合さんの『なっとく童謡・唱歌』によると、楽譜には「鳩」にぽっぽとルビが振ってあるので、鳩が正しいということです。

この歌では、人形の兵隊やお馬、わんわ(犬)、キューピー人形、鳩、フランス人形などのおもちゃが、マーチに合わせて行進するという楽しい風景が繰り広げられます。

音楽文化研究家の長田暁二によると、東京都葛飾区四つ木にあった千種工場という会社が、国産初のセルロイド人形を作り始め、キューピー人形、フランス人形、兵隊人形などを作っていたそうで、そんなおもちゃ工場を題材にして海野 厚が書いたのが、『おもちゃのマーチ』なのでした。

『大利根月夜』田端義夫(昭和14年・1939年)

作詞/藤田まさと 作曲/長津義司 歌/田端義夫

田端義夫が歌って大ヒットした『大利根月夜』は、講談や浪曲の『天保水滸伝』の世界を、笹川方の用心棒・平手造酒を主人公にして歌謡曲化した作品。『天保水滸伝』は、侠客の飯岡助五郎一家と笹川繁蔵一家の抗争に題材をとったもので、大利根河原の決闘がクライマックスになっています。

「腕は自慢の千葉仕込み」の浪人、平手造酒は、笹川方の用心棒で、千葉周作の北辰一刀流の門人だった経歴があるといわれています。

天保15年8月6日の夜明けに、飯岡助五郎一派約50名が船に分乗して笹川繁蔵を襲い、大利根河原の決闘が始まりました。30名足らずで邀撃した笹川方では、この乱闘で死んだのは平手造酒ひとりだったのに対し、襲った飯岡方では4名が討ち死に、親分助五郎以下4名が深手を負うという惨敗ぶりでした。しかも、死者の回収をする余裕がなく、河原に骸をさらしたまま逃げ帰るという有様でした。

平手造酒は、映画やテレビドラマなど様々な創作物に登場しますが、労咳(結核)にかかっていて、コホンコホンと咳をする姿をよく見かけると思います。しかし、これは浪曲上の脚色のようで、本名は平田三亀、最初に登場した『天保水滸伝』では「酒乱」とは書かれていても、労咳の記載はないようです。

また飯岡助五郎には、座頭の市という居合斬りの名人の子分がいましたが、「めくらに頼ったといわれてはあとあと名折れになる」と考え、この決闘には連れて行きませんでした。

この座頭の市について、作家の子母沢寛が地元の人々から聞き集めた話をまとめた「座頭市物語」(『ふところ手帖』所収)が、勝新太郎主演の映画『座頭市物語』の原作になりました。それが大人気となり、以後、長いシリーズ化されたのは、皆さん、御存知のことと思います。

任侠映画ファン、時代劇ファンにとって『天保水滸伝』は、ほとんど一般教養と言っていい作品なので、その入り口として『大利根月夜』は、知っておいた方がよい歌だと思います。

『お山の杉の子』(昭和19年・1944年)

作詞/吉田テフ子 補作詞/サトウハチロー 作曲/佐々木すぐる

昭和19年、大東亜戦争も終盤近くに、当時「小国民」と呼ばれた学童たちの士気を鼓舞するために作られた歌です。戦争中にしては明るく楽しい歌なので、戦後も長く歌われてきました。

戦後すぐに、レコード化するためにはGHQの検閲を通る必要があったため、サトウハチローによって戦時色を消す改変が行われています。

詳しくは、こちらで書いているので、ご覧ください。

↓ ↓ ↓

『古関裕而の音楽』──「作り変えられる歌たち」

『おもちゃのチャチャチャ』(昭和37年・1962年)

作詞/野坂昭如 補作詞/吉岡治 作曲/越部信義 歌/真理ヨシコ

もともとは、昭和34年(1959年)に、フジテレビの音楽バラエティー番組『ヤマハ・タイム』で一回限り使用するために、野坂昭如が作詞した大人向けの歌謡でした。

昭和37年(1962年)、NHKの幼児向け番組『うたのえほん』で使用する必要が出てきて、吉岡治によって子供向けに全面的な改稿が行われました。それに伴い曲の方も、作曲の越部信義によって改変されたのが本作品です。

『おもちゃのチャチャチャ』【原曲】(昭和34年・1959年)

作詞/野坂昭如 作曲/越部信義 歌/なげのあやか&若林秀和

こちらが改変前の「原曲」になります。いかにも昭和30年代のバラエティー番組で歌われそうな歌なのが、よくわかります。

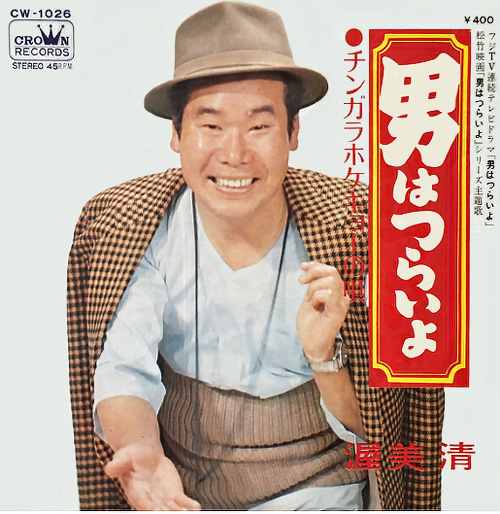

『男はつらいよ』渥美 清(昭和45年・1970年)

作詞/星野哲郎 作曲/山本直純 歌/渥美 清

中学の修学旅行は東京見学でしたが、なぜか浅草の国際劇場がコースに入っていて、そこで初めて寅さん映画を観ました。それが『男はつらいよ 奮闘編』でした。榊原るみがマドンナで、シリーズ第七作に当たる作品です。

今はない国際劇場は、いかにも庶民の娯楽場という雰囲気が濃厚で、二階の食堂で昼食に初めてハヤシライスというものを食べましたが、カレーライスにすればよかったと後悔した思い出があります。

それ以降、すっかり寅さんファンになり、テレビでやる時は必ず見るし、映画館へも何回か足を運んだことがあります。

三十年以上前になりますが、当時勤めていた会社の社員旅行で東京へ出る機会があり、自由時間を使って京成電鉄に乗り柴又へ行ったことがあります。帝釈天や店が立ち並ぶ参道も、映画そのままでした。帰路に着いたところで、「あ。江戸川に行ってみるの、忘れた」と気が付きましたが、後の祭り! 矢切の渡しが見たかったなあ。

『おんじょろ節』野坂昭如(昭和49年・1974年)

作詞/能吉利人 作曲/桜井順 歌/野坂昭如

「おんじょろ節」は、使われている言葉が表層的で、どこかで聞いたような言葉ばかりで書かれているのが特徴的です。しかし、それらが絶妙に組み合わされていて、独特な妖しい雰囲気を醸し出しています。

作詞の「能吉利人」は、作曲の桜井順が作詞をする時のペンネームです。

「おんじょろ」って何なのか? 「怨女郎」なんて漢字を当ててもみましたが、正直なところいまだに分かりません。フィーリングだけで受け止めておけばいいのかな、と思っています。

『およげ!たいやきくん』子門真人(昭和50年・1975年)

作詞/高田ひろお 作曲/佐瀬寿一 歌/子門真人

フジテレビの子供向け番組『ひらけ!ポンキッキ』で、ユニークなアニメといっしょにこの歌が流されました。

「まいにち まいにち ぼくらはてっぱんの/うえで やかれて いやになっちゃうよ」とか、「やっぱり ぼくは たいやきさ/すこし こげある たいやきさ」とか、子供だけでなくサラリーマンの胸にも響く歌詞でした。

その結果、この歌は、「日本で最も売れたシングル曲」としてギネス記録にも認定されることになりました。

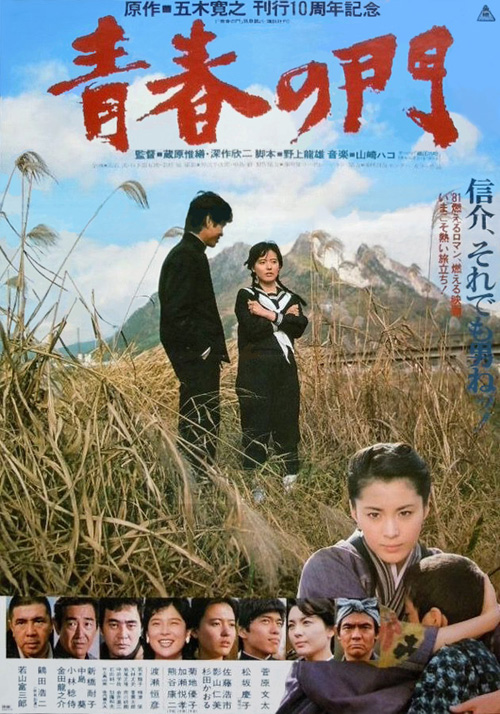

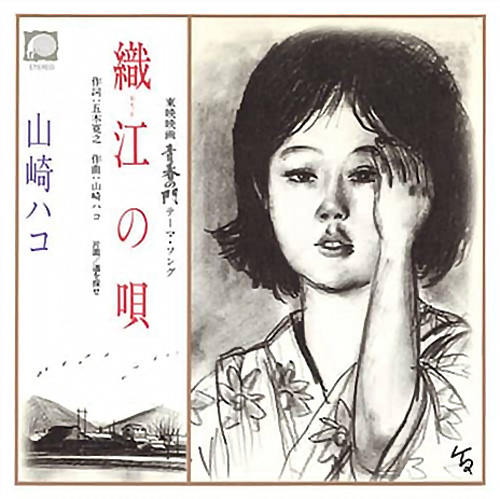

『織江の唄』山崎ハコ(映画『青春の門』主題歌、昭和55年・1980年)

作詞/五木寛之 作曲/山崎ハコ 歌/山崎ハコ

映画『青春の門』(東映、1981年1月15日封切)のテーマソング。テレビで映画の宣伝をするときにイメージソング的に流されただけで、実際の映画では使われていないようですね。

主人公・伊吹信介の幼なじみが牧 織江で、母と二人、貧しく暮らしていたのが母に死なれ、明日は小倉のキャバレーに身を落とそうという時の心境を歌った歌です。筑豊炭鉱が舞台になっている物語なので、筑豊の方言で、織江のモノローグとして歌われています。

『青春の門』って、小説も映画も読んだり見たりした記憶がないのですが、山崎ハコが前から好きだったので、この歌にはすぐに飛びつきました。五木寛之の小説は、『風の王国』しか読んだことがありません。

うちの母の一家が戦前に北海道の炭鉱で働いていたため、落盤事故が起きた日のことや、スキーをはいて学校に通っていた話などを聞いているので、場所は九州と全く違いますが、筑豊炭鉱と聞くとそれだけでも興味が掻き立てられます。機会があれば、これからでも小説や映画を観てみたいと思います。

『オートバイ』Panta & HAL(昭和55年・1980年)

作詞・作曲/鈴木慶一 歌/Panta & HAL

オートバイに憧れる少年の心をストレートに歌った曲。

「海」を見れば、「海は広いな 大きいな」と歌って確認し、「汽車」を見れば、「汽車 汽車 ポッポ ポッポ シュッポ シュッポ シュッポッポ 走れ 走れ 走れ 鉄橋だ 鉄橋だ たのしいな」と歌って確認する。

童謡というのはこんなふうに、「もの」や「こと」についての基本的な認識を形成する土台を作ります。

「オートバイ」を見たら、「オートバイ オートバイ 俺の鋼鉄の夢 走っていけ」と歌って、自分にとってのオートバイが持つ意味を確認することができます。

コメント