新日本童謡集【い】

『一番始めは』[手毬唄]

『一番始めは』

手毬唄[愛知]

一番始めは一の宮 二は日光の東照宮

三は佐倉の宗五様 四はまた信濃の善光寺

五つは出雲の大社 六つは村々鎮守様

七つは成田の不動様 八つは八幡の八幡宮

九つ高野の弘法様 十は東京二重橋

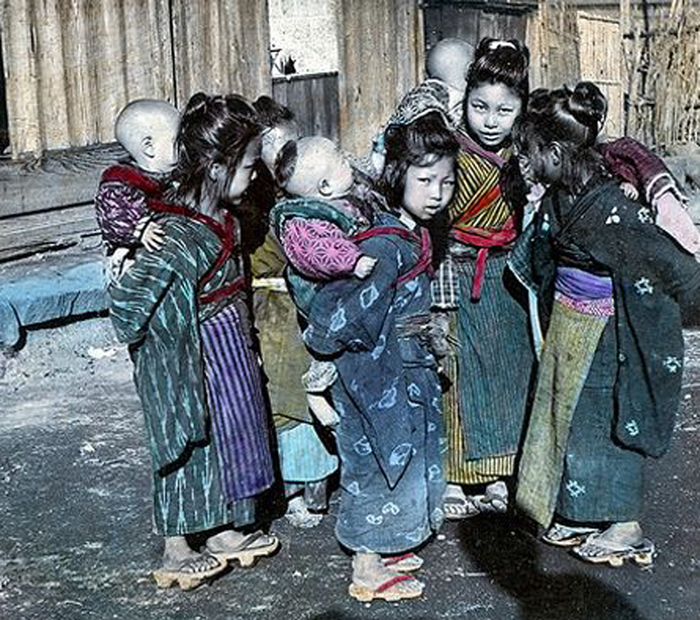

日本の北から南まで、広く分布している手毬唄です。神社名は、歌われる地方ごとに、多少の入れ替えがある場合があります。時代の価値観がストレートに判る歌詞になっています。

こういう「わらべ唄」は、手毬撞きという遊びを子供たちがしなくなるとともに、社会から消えていく運命にあります。私は子ども時代に、女の子たちが歌っているのをかろうじて聞くことができました。うちの母も歌うことができました。

『一かけ二かけて』[お手玉唄]

『一かけ二かけて』

お手玉唄[熊本]

一かけ 二かけて 三かけて

四かけて 五かけて 六かけて

橋の欄干 腰をかけ

遥か向うを 眺むれば

十七八の小娘が 片手に花持ち線香持ち

お前はどこかと問うたれば

わたしゃ九州 鹿児島の

西郷の娘でござります

明治十年戦争に 切腹なされた父上の

お墓参りをいたします

「西郷さん」が登場することからも分かりますが、明治中期以降に生まれた、比較的新しいわらべ唄です。歌詞は全国共通で歌われました。

お手玉唄として歌われましたが、地域によっては、手毬唄だったところもあるようです。

明治の新政権が西欧の近代的な知識や文化を輸入して「国家」を作りあげていく中で、庶民の子供たちが新政権への叛逆者であった西郷隆盛の娘を登場させたわらべ唄を歌っていたことは、日本における「文化」継承の重層性を感じさせます。

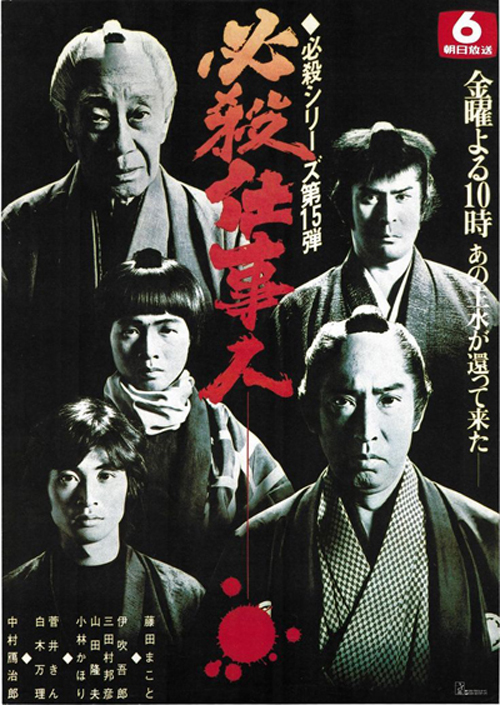

必殺シリーズ第15作、ご存じ『必殺仕事人』(1979年)のオープニングは、このわらべ唄を基にアレンジしたものになっていますね。

『必殺仕事人』オープニング

一かけ 二かけ 三かけて

仕掛けて 殺して 日が暮れて

橋の欄干 腰おろし

はるか向こうを 眺むれば

この世は辛い事ばかり

片手に線香 花を持ち

おっさん おっさん どこ行くの

私は必殺仕事人

中村主水と申します

(ナレーション/芥川隆行)

「それで今日は、どこのどいつを殺ってくれとおっしゃるんで?」(台詞/中村主水[藤田まこと])

『五木の子守唄』古関裕而/採譜(昭和27年・1952年)

歌/藍川由美

『五木の子守唄』【流布版】

採譜・編曲/古関裕而

おどま盆ぎり盆ぎり

盆から先ゃおらんど

盆が早よ来りゃ早よ戻る

おどま勧進勧進

あん人たちァよか衆

よか衆よか帯よか着物

おどんが打死だちゅうて

誰が泣ちゃくりゅきゃ

裏ん松山蝉が鳴く

おどんが打死ちゅうたば

道端いけろ

通る人ごち花あぎゅう

花はなんの花

つんつん椿

水は天から貰い水

※おどま……自分ら

おどん……わたし

『五木の子守唄』を調べると、様々な詞や曲のものが出てきますが、上に挙げたこの詞と曲が、今日最も知られている『五木の子守唄』と言ってよいと思います。

これは昭和27年に、古関裕而が菊田一夫と共に、NHKの依頼によって九州地方の子守唄を取材した時に作られたものであることが、藍川由美『これでいいのかにっぽんのうた』(平成10年11月20日初版、文春文庫)に書かれています。

昭和28年に出版された楽譜では、次のように古関裕而自らが解説しているということです。

最近特に唱われ出した、この「五木子守唄」は、熊本県球磨郡五木村に古くから伝えられている子守唄である。

五木村は平家の落人で有名な五家荘の近くにあり、この子守唄はその平家の落人達が唱って居たものと言われているが、又朝鮮の役で加藤清正が連れてきた朝鮮の捕虜が、この五木村附近に住み、彼等が望郷の念にかられて唱った朝鮮の旋律が村人に伝えられて現在に至ったものとも言われている。この唄は日本の民謡には絶対にない三拍子で出来ているのを見ても、又旋律の哀愁さから見ても、この捕虜説が一番近い様に思われる。

この子守唄の歌詞は、年期奉公に行った幼い子守りの悲しい己が身を唱ったものばかりで、子供を寝かす歌詞が殆ど見当たらないないのも珍しい一つである。又、子守唄とは全然関係のない勧進を唱った歌詞が非常に沢山あることも、落人及び捕虜説をなす原因でもある。

この譜は昨年(二十七年)二月熊本県人吉市にて現地の人の唱うのから採譜したものである。

藍川由美『これでいいのかにっぽんのうた』(平成10年11月20日初版、文春文庫)

古関は三拍子の本唄以外にも、二拍子の前歌も採集していましたが、レコードに入れたのは三拍子の本唄だけだったということです。

古関は、朝鮮の捕虜がこの唄を伝えたとする説を支持していますが、ただし『日本民謡集』(岩波文庫)の編著者のように、三拍子とは言え、朝鮮民謡の影響とみることに異を唱える人もいるようです。

平安時代末に平家の落人がこの周辺に住み着き、さらに戦国時代末期に朝鮮人の捕虜が連行されて住み着いたのも事実と見られる以上、その朝鮮人捕虜たちが、彼らの親しんだ旋律をその子孫にまったく伝えなかったというのも、考えにくい気がします。

『五木の子守唄』【地元伝承版】

「正調」として何種類かの動画が投稿されていますが、それぞれ微妙に違っているので、ここでは総括して【地元伝承版】としておきました。五木村が推しているのは五木村在住の堂坂よし子版らしいですが、その五木村でも多様な歌い方が伝承されているようなので、どれが本当の正調かの判断は難しいと思います。

『五木の子守唄』【岩波文庫『日本民謡集』版】

『五木の子守唄』

[熊本民謡]

〽おどま盆限り盆限り 盆かる先ァおらんと

盆が早よ来りゃ 早よ戻る

おどま非人々々 あん人達ァ良か人 良か人ァ良か帯 良か着物

おどま非人々々 ぐゎんぐゎら打ってさるこ 瓶で飯炊ァち 堂で泊まる

おどまいやいや 泣く子の守にゃ 泣くと言われて 憎まるる

おどま馬鹿々々 馬鹿んもった子じゃつで よろしゅ頼んもす 利口かしと

おどんが打死んちゅて 誰が泣ァてくりゅうきゃ 裏ン松山 蝉が鳴く

おどんが打死ねば 道端埋けろ 通る人ごち 花あぐる

花は何の花 つんつん椿 水は天から 貰い水

ねんねした子にゃ 米ん飯食わしゅ 黄粉あれにして 砂糖つけて

ねんね一ぺん言うて 眠らぬ餓鬼は 頭叩いて 臀 ねずむ

辛いもんばい 他人の飯は 煮えちゃおれども 喉 こさぐ

子どんが可愛がりゃ 守に餅食わしゅ 守がこくれば 子もこくる

(『日本民謡集』町田嘉章・浅野建二編、1960年初版、岩波文庫)

上掲の詞は、昭和35年(1960年)初版発行の『日本民謡集』(岩波文庫)に載っている『五木の子守唄』です。曲目解説に古関採譜版についての言及がありますので、引用しておきます。

この唄は詞曲共に哀愁極無いものとして近年特に注目された。同じ子守の遊ばせ唄でも、博多のものが雇い主に対する反感を示すのに対し、この地方のは極めて忍従的であり絶望的である。それは部落の経済的封建性が強いためで、これは士族家と称する檀那衆に対し、名子と称する被管農奴から出た子守娘の諦観と抵抗の歌だとも評されている。その曲調から見て、これを朝鮮民謡の影響によって出来たものとする説もあるが信じがたい。(中略)現在流行している旋律は五木型の原調でなく、人吉市附近のもので、元来無伴奏のものがピアノや三味線にまで編曲されている。

(『日本民謡集』町田嘉章・浅野建二編、1960年初版、岩波文庫)

『一寸法師』尋常小学唱歌(明治38年・1905年)

『一寸法師』

作詞/巌谷小波 作曲/田村虎蔵

一 ユビニ、タリナイ、

イッスン ボウシ、

チイサイ カラダニ、

オオキナ ノゾミ、

オワンノ フネニ、

ハシノ カイ、

キョウヘ、ハルバル、

ノボリ ユク。

ニ キョウハ、サンジョウノ

ダイジン ドノニ、

カカエ ラレタル

イッスン ボウシ、

ホウシ ホウシト、

オキニ イリ、

ヒメノ オトモデ、

キヨミズヘ。

三 サテモ、カエリノ

キヨミズザカニ、

オニガ、イッピキ

アラワレイデテ、

クッテ カカレバ、

ソノ クチヘ、

ホウシ、タチマチ

オドリ コム。

四 ハリノ タチヲバ、

サカテニ モッテ、

チクリ チクリト、

ハラジュウ ツケバ、

オニハ、ホウシヲ

ハキダシテ、

イッショウ ケンメイ、

ニゲテイク。

五 オニガ、ワスレタ

ウチデノ コヅチ、

ウテバ フシギヤ、

イッスン ボウシ、

ヒトウチ ゴトニ

セガ ノビテ、

イマハ リッパナ

オオ オトコ。

作詞の巌谷小波は、『日本昔噺』(24編)、『日本お伽噺』(24編)、『世界お伽噺』(100編)など、日本や世界中の伝説や昔話を再話したものをまとめたことで有名です。『一寸法師』も、『日本昔噺』の中の一編として収録されています。

唱歌の『一寸法師』は、一寸法師という極端に体の小さい被差別児童の出世譚のように見えますが、原作本『お伽草子』では住吉明神の霊験譚にもなっています。小波の『日本昔噺』では、そこの部分が省かれています。低年齢の生徒には、そこまで教える必要はないという判断かもしれません。

唱歌『一寸法師』や『浦島太郎』、また『青葉の笛』や『青葉茂れる桜井の』を歌うことで、昔話や歴史を知らない人でも、物語のあらすじを知ることができます。この唱歌的な編集方法は、低年齢の内に昔話や歴史物語の多くを教養的に覚えさせるには、有効な方法かもしれません。

唱歌で興味を持って、もっと詳しく『一寸法師』などの物語を知りたいと思った人は、小波の『日本昔噺』を読めばいいわけです。そこから原本の『お伽草子』へ行くこともできます。それは歴史物語唱歌についても言えることでしょう。

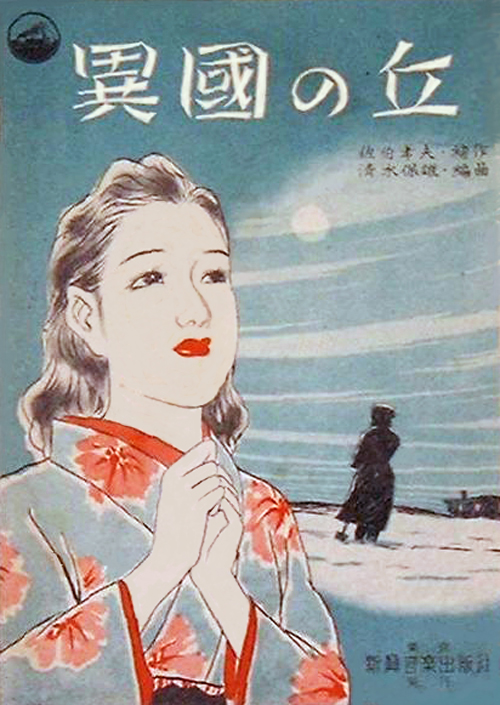

『異国の丘』竹山逸郎、中村耕造(昭和23年・1948年)

作詞/増田幸治 補作詞/佐伯孝夫 作曲/吉田正 歌/竹山逸郎、中村耕造

『異国の丘』は、極寒のシベリアで捕虜として抑留された人々が、辛い強制労働に耐え、帰国する日まで希望を失わないよう自分を励ますために歌われた歌でした。

子供の頃、テレビの懐かしの歌特集かなんかを両親と一緒に見て覚えたのだと思います。近所に、父と同じ会社の人で、シベリア抑留帰りの人がいて、日本にはそういう時代があったのだということを、この歌を通して知りました。

この歌ができるまでのいきさつと、作者不明だった『異国の丘』が吉田正作曲と分かるまでの紆余曲折は、こちらで詳しく書いていますのでご覧ください。

↓ ↓ ↓

『古関裕而の音楽』──『異国の丘』竹山逸郎、中村耕造 吉田 正作曲(昭和23年9月)

『いぬのおまわりさん』(昭和35年・1960年)

作詞/佐藤義美 作曲/大中恩 歌/土居裕子

童謡『いぬのおまわりさん』は、『有難や節』や『アキラのズンドコ節』が大ヒットした1960年に、『チャイルドブック』という月刊絵本誌で発表されています。

この年は、武装した犬のおまわりさんが、迷子の仔猫ちゃんを殺してしまう事件が起きていました。

詳しくは、こちらで!

↓ ↓ ↓

『有難や節』守屋浩(昭和35年・1960年)

どうしておまわりさんを犬に、いや、犬をおまわりさんにしようと思ったのかは不明ですが、こういう動物の擬人法は童謡では常套手段ですから、深い意味はなかったかもしれません。詮索しすぎるのは、控えておきましょう。

新日本童謡集【う】

『牛若丸』尋常小学唱歌(明治44年・1911年)

歌/杉並児童合唱団

『牛若丸』

文部省唱歌

一 京の五条の橋の上、

大のおとこの弁慶は

長い薙刀ふりあげて、

牛若めがけて切りかかる。

二 牛若丸は飛び退いて、

持った扇を投げつけて、

来い来い来いと欄干の

上へあがって手を叩く。

三 前やうしろや右左、

ここと思えば又あちら、

燕のような早業に、

鬼の弁慶あやまった。

今住んでいる町に小学四年生で転校してきたときに、お別れ会で歌ってきたのが『牛若丸』でした。もちろん、カラオケなんて影も形もないころのことです。人前で歌ったことなんかないので、一番短くて簡単に歌えそうなものとしてこの歌を選曲しました。

高校生になって、吉川英治『新・平家物語』を読み、再び牛若丸(源義経)の物語と出会えた時は、嬉しさもひとしおでした。

『浦島太郎』尋常小学唱歌(明治44年・1911年)

歌/横野鉄雄、コロムビア少年合唱団

『浦島太郎』

文部省唱歌

一 昔々浦島は

助けた亀に連れられて

竜宮城へ来て見れば、

絵にもかけない美しさ。

二 乙姫様の御馳走に、

鯛や比目魚の舞踊

ただ珍しく面白く、

月日のたつも夢の中。

三 遊びにあきて気がついて、

お暇乞もそこそこに

帰る途中の楽は、

土産に貰った玉手箱。

四 帰って見ればこは如何に、

元居た家も村もなく、

路に行きあう人々は

顔も知らない者ばかり。

五 心細さに蓋とれば、

あけて悔しき玉手箱、

中からぱっと白烟、

たちまち太郎はお爺さん。

巌谷小波著『日本昔噺』(平凡社・東洋文庫)についてはすでに紹介しました。巷で流布している日本の昔話の類いは、この本にもとづいていることが多いので、昔話を取り上げる際は念のため読み返すようにしています。

この唱歌『浦島太郎』 も、小波の『日本昔噺』とストーリーが一緒です。悪ガキたちが亀をいじめていると太郎が通りかかり、助けてやったことから、翌日太郎が沖に舟を出して釣りをしていると、亀がひょっこり現れて、太郎を背中に乗せて竜宮城へつれて行くというお話です。

ところで竜宮城ですが、歌に「鯛や比目魚の舞踊」とあるので、きっと海の底にあるんだろうと私は思っていたのですが、『日本昔噺』ではそうは書いていません。ただはるか沖の方に行くと、竜宮城が見えてくるのです。

「やがてお肴が出るお酒が出る、歌謡が始まる、舞踏が始まる、それは/\賑やかなお酒盛りになりました。」とあって、鯛やヒラメが踊っているとはどこにも書いてありません。いったい踊っているのは誰なんでしょうか?

実は私は「お肴が出る」というところで、ギクッとしました。一瞬、太郎の目の前で舞い踊っているタイやヒラメが、裏の方へ廻ると三枚に下ろされて「お造り」にされているのではないか? と思ったからです。……竜宮城、やべぇ!

そこで原作である『お伽草子』(岩波文庫)に当たって、確認してみました。すると、『日本昔噺』の「浦島太郎」とは全然違う展開なのが分かりました。だいいち、亀は、太郎に釣り上げられたのを逃がしてもらったのであって、子どもにいじめられたりはしていません。太郎を背中に乗せて、竜宮城までつれて行くということもありません。

太郎は沖で、小舟に乗って現れた美しい女房と出会い、彼女に頼まれて、十日ほどかけて海の向こうの本国まで送ってやりますが、そこは「白銀の築地を築きて、黄金の甍を並べ、門を建て、如何なる天上の住居、これにはいかで勝るべき。」という豪勢な造作の竜宮城なのでした。

太郎は女房に掻き口説かれて、夫婦の契りを交わします。タイやヒラメの舞い踊りも、賑やかな酒盛りもなく、ストレートにやっちゃってます。そしてなんと、この美しい女房は、じつは太郎に助けられた亀だったのです! 乙姫は出てきません。

『浦島太郎』というお伽噺は、太郎に助けられた亀の報恩譚であり、人と亀の異種婚姻譚にもなっています。

亀が自分の形見として太郎に渡した「美しい筥」を開けると、中から紫の雲が三筋立ち上り、太郎はたちまちお爺さん! ここは一緒です。亀が、太郎の年齢を、この箱の中に折りたたんで入れておいたのでした。

この後、太郎は鶴に変じて、仙人の住処と言われる蓬莱山へと飛んでいき、そこで亀と再会します。その後、浦島太郎は、丹後国に明神となって顕れ、亀も同地に神となって顕れたため、仲良く夫婦の明神になったということです。めでたし、めでたし。

しかし、小波の『日本昔噺』では、このおめでたい部分が書かれていません。亀を助けた浦島太郎は、一挙に七百歳も年を取ったところで終わっています。

……亀なんか、助けるもんじゃないな。

『うれしいひなまつり』(昭和11年・1936年)

作詞/サトウハチロー 作曲/河村光陽 歌/桑名貞子

昭和9年(1934年)10月、サトウハチローは、最初の妻くらと離婚が成立したため、新しい恋人の映画女優・歌川るり子と暮らしていた上野桜木町の自宅に、ユリヤ、鳩子、忠ら三人の子供を引き取りました。

『うれしいひなまつり』は、その翌年の桃の節句に、子供部屋の半分を占拠するほどの豪華なひな人形セットを飾った時のことを書いたものでした。ひな人形セットは二百円という高額なもので、当時の大卒初任給が五、六十円だったと言いますから、いかに奮発したかが分かります。(読売新聞文化部『唱歌・童謡ものがたり』1999年、岩波書店)

私の子供の頃は、親戚や近所、同級生の女の子でも、桃の節句にひな人形を飾ったという話は聞いたことがありません。昭和30年代なので、まだ庶民は一様に貧しく暮らしていたのだと思います。

ただ、絵本やマンガ雑誌の中では、ひな飾りや甘酒が登場して、見たことも飲んだこともないものでしたが、憧れを掻き立てられたものです。

河村光陽の曲は、ひな祭りの雅な雰囲気に満ちていて、日本人が大好きな「ヨナ抜き短音階」で書かれているので、心を揺するものとなっています。

「お内裏さまと お雛さま」という歌詞が、呼び方として間違っているというのが、最近の定説になっているようです。

最上段に飾る男女一対の人形は「内裏雛」と呼ばれるもので、個別に呼ぶ場合は「女雛・男雛」と呼ぶのが正しいとか。でも、それは人形屋さんの呼び方であって、詩人の意図とは別物になると思います。

「お雛さま」というのも、ひな人形飾り全体を指す呼称であり、女雛だけを指す呼び方にはならないというのはその通りだと思います。作詞のサトウハチローは、「お姫さま」のイメージでそう呼んだようにも思います。

男雛の方を、内裏の主人として「お内裏さま」と呼んだとしたら、それは詩句としては許容範囲だと思います。問題はその奥方を何と呼ぶかですが、「お后さま」というのが考えられる唯一の呼び名ではないかな。ただ、6文字では、歌詞にうまく収まりません。

サトウハチローは、晩年までこの歌を嫌がっており、歌がラジオから流れてくるたび、「だれか、これにとって代わるひな祭りの歌を書いてくれないかなあ」とぼやいていたそうです。(読売新聞文化部『唱歌・童謡ものがたり』1999年、岩波書店)

ハチローが嫌がっていた本当の理由は何なのかわかりませんが、作者の思いと裏腹に、今もひな祭りの日が近づくと聞こえてくるのは、相変わらず『うれしいひなまつり』であり続けています。

作詞のサトウハチローは小学生の頃から、無断欠席や遅刻、無断早退の常習者で、中学生になると、喧嘩はする、酒は飲む、女郎は買うといった悪童ぶりで、落第三回、転校八回。最終学歴は、立教中学中退となっています。

作家の富田常雄はハチローの小学校の同級生でしたが、「サトウハチローのような悪童は後にも先にももう永久に出ないであろう、神武以来の悪童だった」と『中央公論』に書いていました。

すぎし日はなつかしきかな。ボクはそれを大事にそだてて、少年のために、ウタを書く身となったのである。

(サトウハチロー『落第坊主』1999年、日本図書センター)

『ウナ・セラ・ディ東京』ザ・ピーナッツ(昭和38年・1963年)

作詞/岩谷時子 作曲/宮川泰 歌/ザ・ピーナッツ

最初は『東京たそがれ』というタイトルでしたが、その時はヒットせず、『ウナ・セラ・ディ東京』と改題して、編曲も変えて再発売したら大ヒットしました。やはり、こちらの編曲の方が素敵ですね!

「ウナ・セラ・ディ東京」とは、イタリア語で「Una Sera di Tokio」であり、「東京の夕べ」という意味になります。つまり、まんま「東京たそがれ」ですね。

ザ・ピーナッツが、テレビ『シャボン玉ホリデー』でよく歌っていました。

ハナ肇との「お父っつぁん、お粥ができたわよ」のコントも忘れられません。

『ウルトラマンの歌』(『ウルトラマン』主題歌、昭和41年・1966年)

作詞/東 京一 作曲/宮内國郎 歌/みすず児童合唱団、コーロ・ステロラ

作詞の東 京一は、後に二代目円谷プロ社長になる円谷 一の、作詞する時のペンネームでした。この頃はまだ円谷英二が健在でしたので、一は監督として『ウルトラマン』に参加しています。

『ウルトラQ』の後継番組として『ウルトラマン』が始まった時は、番組を前宣伝するための『ウルトラマン前夜祭』という特番が組まれ、子供ながらにちょっとした事件でした。

毎週、バルタン星人、透明怪獣ネロンガ、蟻地獄怪獣アントラ―、ウラン怪獣ガボラ、えりまき怪獣ジラース、ミイラ怪獣ドドンゴ、ザラブ星人、メフィラス星人、古代怪獣ゴモラ、そして宇宙恐竜ゼットンなどが、次々に登場!

テレビでこれだけの怪獣や宇宙人の雄姿が見られるというのは、画期的でした!

『ウルトラマン』から円谷特撮シリーズはカラーになりますが、うちのテレビはまだ白黒だったため、だいぶ後に再放送がされるまではカラーで見ることはできませんでした。もっともマンガ雑誌ではカラー写真が掲載されていたので、ウルトラマンや怪獣たちがどんな色をしていたかは知っていました。

『ウルトラセブンの歌』(『ウルトラセブン』主題歌、昭和42年・1967年)

作詞/東京一 作曲/冬木透 歌/みすず児童合唱団、ジ・エコーズ

フレンチ・ホルンがフィーチャーされた壮大なテーマ音楽とともに始まる『ウルトラセブン』は、『ウルトラQ』『ウルトラマン』に続き、円谷特撮シリーズの第三弾として登場しました。「円谷英二監修」のクレジットにわくわくしたものです!

「〽セブン セブン セブン セブン~」の3番目の声が、尾崎紀世彦だというのは有名ですね。ジ・エコーズのメンバーとしての吹込みで、彼が『また逢う日まで』(昭和46年・1971年)でソロ・デビューする前のことです。

ウルトラセブンの角ばった武骨なデザインは悪くなかったですが、ヒーロー物としてよりも、SF的な設定や世界観の方に関心が向かうようになって、日常生活に隣接した危機を描く第44話「円盤が来た」や第43話「第4惑星の悪夢」、第6話「ダーク・ゾーン」、第8話「狙われた街」のようなSFドラマに好きな作品があります。

そして『ウルトラセブン』と言えば、なんといっても最終回のダンとアンヌの別れのシーンです!

数多くの宇宙人や怪獣との戦いに傷つき疲弊したセブンは、肉体と精神の限界を迎えていました。

「明けの明星が輝く頃、一つの光が宇宙へ飛んで行く。それが僕なんだ」

そしてゴース星人の基地を破壊し、差し向けられた嘴が二つある怪獣を倒したウルトラセブンは、一筋の光となって宇宙へ帰っていきます。

主題歌が被って、笑いながら走ってくるダンの姿の大写しとともに、『ウルトラセブン』は終わります。

涙を流しながら見送る、白衣のアンヌが印象的でした。

コメント