- 新日本童謡集【か】

- 新日本童謡集【き】

- 新日本童謡集【く】

- 新日本童謡集【け】

- 新日本童謡集【こ】

新日本童謡集【か】

『かごめかごめ』[わらべうた]

『かごめかごめ』[千葉]

[わらべうた]

かァごめ かごめ

かァごの中の鳥は

いついつ出やる

夜明けの晩に

鶴と亀とすゥべった

「うしろの正面だァれ」

『わらべうた 日本の伝承童謡』(町田嘉章・浅野建二編、1962年、岩波文庫)

『かごめかごめ』は、「鬼遊び」のうちの「人当て遊び」の歌です。遊び方としては、数人で円陣を組み、その真ん中に鬼が一人、しゃがんで目隠しをして、その周りをみんなでこの歌を歌いながら回ります。「うしろの正面だァれ」で全員が回るのをやめ、鬼の子は真後ろにいる子の名を言い当てることができたら、その子と鬼を交代することができます。当たらなければ、何度でも繰り返すことになります。

意味がよく通じにくい言葉で構成された歌のため、様々な解釈がなされているようですが、わらべ歌の歌詞というのは、音韻を踏んだり、前の言葉からの連想で次の言葉へ飛躍したりという「言葉遊び」で出来上がっている場合があるので、意味が通じるように解釈することそのことに無理があります。そもそも子供は楽しく遊べればそれでいいのであって、歌詞も意味がどうのというより、楽しく歌えればそれでいいのです。

「かごめ」とは「かがめ(しゃがめ)」の意で、円陣の中心でしゃがんでいる鬼に向かって投げられる言葉です。柳田國男は『こども風土記』(昭和17年・1942年)の中で、「かごめかごめ」について、次のように解説しています。

かごめ かごめ 籠の中の鳥は いついつ出やる

夜あけのばんに つるつるつーべった

あるいは、

鶴と亀とつーべった

ともいっている。そういうといっしょに全員が土の上にしゃがんでしまい、そのあとで、

うしろの正面だァれ

というのもあり、またまったくそれをいわないものもあるが、動いている人の輪がはたと静止したときに、真後にいるものを誰かときくのだから、これは明らかに「あてもの遊び」の一つであった。子どもはもう知らずに歌っていることであろうが、気をつけてみると、この「かごめ」は身を屈めよ、すなわちしゃがめということであった。誰が改作したか、それを鳥の鷗のように解して籠の中の鳥といい、籠だからいつ出るかと問いの形をとり、夜明けの晩などというあり得べからざるはぐらかしの語を使って、一ぺんに坐ってしまうのである。(中略)そうして数多くの子どもが加わることができて、楽しみは大きかったと思われる。それが少しずつ形をかえて、ひろく全国の「昔の子供」に、今もなお記憶せられているのである。

(柳田國男全集23『こども風土記』所収「かごめ・かごめ」より、1990年、ちくま文庫)

また、

いずれも小児たちが自分たちで考え出したもので、そんなことに世話を焼く成人はいなかったろうと思う。それから(中略)「かごめ・かごめ」という文句に取り換えたりしたのも、あんまり上手だから別に作者があったように考える人もあるか知らぬが、私たちは、なお、かれらの中の天才が興に乗じて言いはじめた言葉が、自然に採用せられて伝わったものと思っている。遊びはもともと輪を作って開いたり莟んだり、立ったり屈んだりするのが眼目であった。そうして歌は、またその動作と、完全に間拍子があっている。作者がほかにあったろうと思われぬのである。

(柳田國男全集23『こども風土記』所収「中の中の仏」より、1990年、ちくま文庫)

『鎌倉』[文部省唱歌](明治43年・1910年)

『鎌倉』[文部省唱歌]

作詞/芳賀矢一 作曲/不詳

一 七里が浜のいそ伝い、

稲村ヶ崎、名將の

剣投ぜし古戦場。

二 極樂寺坂越え行けば、

長谷觀音の堂近く

露坐の大仏おわします。

三 由比の浜べを右に見て

雪の下村過行けば、

八幡宮の御社。

四 上るや石のきざはしの

左に高き大銀杏、

問わばや、遠き世々の跡。

五 若宮堂の舞の袖

しずのおだまきくりかえし

かえせし人をしのびつつ。

六 鎌倉宮にもうでては、

尽きせぬ親王のみうらみに、

悲憤の涙わきぬべし。

七 歴史は長き七百年、

興亡すべてゆめに似て、

英雄墓はこけ蒸しぬ。

八 建長円覚古寺の

山門高き松風に、

昔の音やこもるらん。

『尋常小学読本唱歌』

古い歴史を持つ《鎌倉》という場所は、様々な歴史に由来する物語を持っています。それらの物語を織り込んだ唱歌『鎌倉』は、文部省唱歌ではありますが、今なら観光PRソングのようにも受け取れます。

一番は、鎌倉幕府打倒に立ち上がった新田義貞が、鎌倉攻めの際、稲村ケ崎の断崖下で黄金の太刀を海に投じ、竜神に「潮を引かせ給え」と誓願したところ、竜神がそれに呼応して潮を引かせたため、磯伝いの道を10万の軍勢が進撃することが可能となり、鎌倉幕府を滅亡させたとされる故事を歌っています。

二番は、長谷観音と大仏を、

三番は、由比ガ浜から雪の下村を通って鶴岡八幡宮への道のりを、

四番は、源実朝が右大臣拝賀式のため鶴岡八幡宮を訪れた際、長い石段を下りているところを、実朝に遺恨を持つ別当公暁によって暗殺された事件を、

五番は、鶴岡八幡宮の若宮(下宮)の回廊で、頼朝に命じられ、いずこかへ落ちた義経を思いながら妾の静御前が、「しづやしづ しづのをだまき くり返し 昔を今に なすよしもがな」と歌いながら舞ったという故事を、

六番は、朝廷に捕らえられた護良親王が、足利尊氏の実弟直義によって、鎌倉八幡宮の敷地内に設けられた土牢に幽閉されていた故実を、

七番は、鎌倉市にある頼朝の墓を、

八番は、鎌倉四大寺に数えられる建長寺と円覚寺を唄い込んでいます。

この後も《鎌倉》の地は、徳富蘆花の『不如帰』や『七里ヶ浜の哀歌』の舞台としても登場してくることになります。現代では、アニメ『SLUM DUNK』ほかの「聖地」としても注目されていて、外人観光客の観光スポットになっているようです。

『かたつむり』[文部省唱歌](明治44年・1911年)

『かたつむり』

[文部省唱歌]

一 でんでん虫々 かたつむり、

お前のあたまは どこにある。

角だせ槍だせ あたまだせ。

二 でんでん虫々 かたつむり、

お前のめだまは どこにある。

角だせ槍だせ めだま出せ。

『尋常小学唱歌(一)』

殻の中に、頭も角も隠してしまえるところが、カタツムリのユニークなところですね。

頭の上に付いている、長い2本の触角の先端に、点のような目があります。あまり見えないそうなのですが、視力よりも触角に頼って障害物を検知しています。

雨の日の多い梅雨の時期に見かけることの多いかたつむりですが、紫陽花の葉っぱは有毒なので、かたつむりが食べることはありません。

写真のような、立派に巻いた殻を背負ったかたつむりを見ることも少なくなってしまいました。ちっこい殻のかたつむりは今でもいっぱいいるんですがね。大きな殻の奴を見つけると、いまでも嬉しくなってしまいます。

『カチューシャの唄』(大正3年・1914年)

歌/佐藤千夜子

『カチューシャの唄』

作詞/島村抱月・相馬御風 作曲/中山晋平

カチューシャかわいや わかれのつらさ

せめて淡雪とけぬ間と

神に願いを ララ かけましょか

カチューシャかわいや わかれのつらさ

今宵一夜に降る雪の

明日は野山の ララ 道かくせ

カチューシャかわいや わかれのつらさ

せめて又逢うそれまでは

同じ姿で ララ いてたもれ

カチューシャかわいや わかれのつらさ

つらい別れの涙の隙に

風は野を吹く ララ 日は暮れる

カチューシャかわいや わかれのつらさ

広い野原をとぼとぼと

一人出て行く ララ 明日の旅

島村抱月率いる芸術座が帝国劇場で上演した、トルストイ原作の劇『復活』の中で歌われたのが『カチューシャの唄』です。この歌は劇を見た観客や学生たちが口ずさんで大流行し、楽譜や演歌師が売る歌本もよく売れ、レコードも大ヒットするという盛況ぶりでした。

それに目を付けた島村抱月は、後に上演したツルゲーネフ原作『その前夜』でも、挿入歌として『ゴンドラの唄』を入れ、これもヒットすることとなります。

こうして日本の流行歌は、『カチューシャの唄』から始まりました。

作曲をした中山晋平は、東京音楽学校に通いながら島村抱月の自宅に住み込みで書生をしていました。

「日本人が誰もが口ずさめる歌を作れ」と、抱月先生から命じられて、初めて作曲というものに手を染めたのが『カチューシャの唄』でした。

なかなか良いメロディが浮かんで来ず、一月ほど苦しみ抜いた末に、原詩に「ララ」という合いの手を挟んで何とか仕上げました。

「神に願いを ララ かけましょか」の「ララ」は、昭和38年という後の世に、「こころ正しい ラララ 科学の子」という形で、谷川俊太郎によって『鉄腕アトム』の主題歌の中に甦ります。

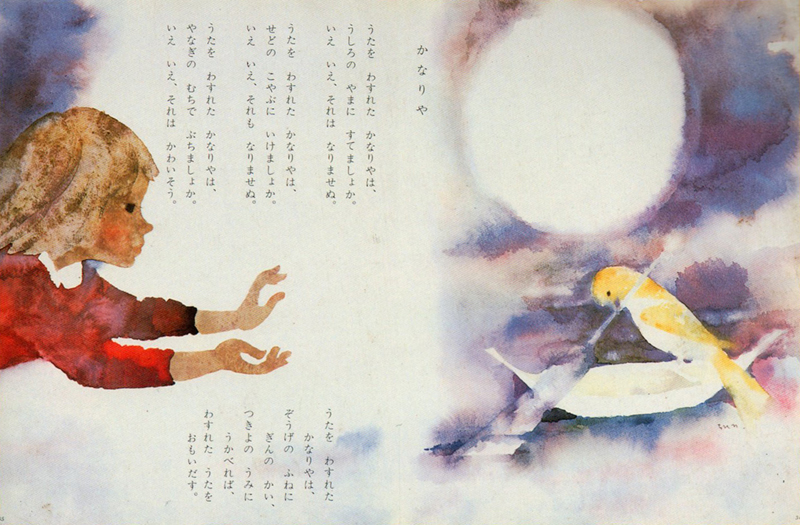

『かなりや』(大正7年・1918年)

作詞/西條八十 作曲/成田為三 歌/飯田ふさ江

大正7年(1918年)、西條八十が童謡童話雑誌『赤い鳥』に発表した童謡『かなりや』は、大正8年(1919年)に成田為三が曲を付けたことによって、その後の創作童謡の流れを大きく変えました。大正9年(1920年)には日蓄からレコードが発売されて、『かなりや』は大ヒットした初めての創作童謡となりました。

八十を『赤い鳥』に誘った主催者の鈴木三重吉は、最初は曲を付すことは全く考えずに、ただ国家が子供に与える「唱歌」の歌詞が、教育目的の功利的なものばかりで芸術性を欠いていることに対する反発から、より芸術性の高い創作童謡を発表する目的で始めたのでした。

西條八十は、東京牛込の石鹸製造業をしている家に生まれましたが、八十が早稲田中学三年生の十五歳の時に、父は脳溢血で急死してしまいます。当時のお金で約百万という莫大な財産を残しましたが、長兄は身持ちの悪い享楽児だったため廃嫡とし、次男の八十が家を継ぐことになりました。

しかし兄は策略を持って、八十の後見人だった母親から財産を買い取る形ですべて自分のものにしてしまいます。さらに、その兄の遊蕩と店の支配人だった男の横領によって、西條家は急速に没落の道をたどることになりました。

そうとも知らず、八十は早稲田大学に入学し、フランス文学の道を歩み始め、詩の同人誌に加わって頭角を現し始めていました。八十が22歳の時に、突然兄は家にある有価証券から土地の権利書まですべてを持ち出し、妻子を残して出奔してしまいます。八十は兄を日本中数カ月かけて探し回り、ようやく飯坂温泉で捉まえると、わずかな金ではありましたが取り返すことができました。

早稲田を卒業した八十は、見染めて結婚した妻の勧めで新橋駅前で天麩羅屋「天一」を始めました。兄から貰った襤褸家を叩き売って三千円の金を作ると、それを元手に兜町通いを初め、日活株に投資するや、半年もたたないうちに七万円にもなりました。それをさらに全額株につぎ込み、見る見るうちに三十万円近い大金を稼ぎ出しましたが、大正9年3月15日・16日のこと、欧州戦争の終結とともに株式の大暴落に遭遇し、この二日間で八十は儲けのすべてを失ってしまいます。

こうして八十の兜町通いは終焉を迎えますが、順調に儲かっていた時も、本来の使命である詩作を忘れ、小利を追って兜町通いをする自分をののしる心の声を聞いたと言います。

「唄を忘れた金絲雀は

うしろの山に棄てましょか。」

「唄を忘れた金絲雀は

背戸の小藪に埋めましょか。」(後に「埋けましょか」と改作)

「唄を忘れた金絲雀は

柳の鞭でぶちましょか。」

これらの詩句は、そんな身過ぎ世過ぎに心をすり減らしていた頃の自分を責める言葉でもあったのでした。

唄を忘れた金絲雀は

象牙の船に、銀の櫂、

月夜の海に浮かべれば

忘れた歌を想ひだす。

この最終連の詞句について八十は、「この憫れむべき、歌を忘れた小鳥も、いつかは運命の手により、(中略)適処適材の位置に置かれれば、忘れ去った昔の歌をもう一度想い出し、美しい声で歌うようになるかも知れないという期待であった。」(西條八十『唄の自叙伝』、1997年、日本図書センター)と解説しています。

また八十は、

「私の童謡の中でも、『かなりや』は、現在最もひろく子ども等の口に上せられているものであるが、当時の私は実に『歌を忘れたかなりや』であった。私は已に永く詩と離れて、商賈の群に入り、埃ふかき巷に錙銖の利を争っていた。言われる儘に書いて『赤い鳥』へ寄せたかりそめの童謡『薔薇』は、偶然にも自分が真の詩の精神へ復帰する機縁を作ることになった。この意味に於いて鈴木三重吉氏は私の恩人である。尠くとも『歌を忘れた』この哀れなかなりやを優しい繊手に労って、象牙の舟と銀の櫂を添え、月夜の海に浮かべてくれた忘じ難き恩人である。」(西條八十、童謡集『鸚鵡と時計』序、大正10年、赤い鳥社発行)

と、三重吉の招聘によって『赤い鳥』に参加したこと自体が、『かなりや』最終連の詞句が象徴している内容であることを明かしています。

『風の又三郎』[映画主題歌](昭和15年・1940年)

『風の又三郎』

作詞/宮沢賢治 作曲/杉原泰蔵

どっどど どどうど どどうど どどう

どっどど どどうど どどうど どどう

甘いリンゴも 吹き飛ばせ

酸っぱいリンゴも 吹き飛ばせ

どっどど どどうど どどうど どどう

どっどど どどうど どどうど どどう

どっどど どどうど どどうど どどう

どっどど どどうど どどうど どどう

青いくるみも 吹き飛ばせ

酸っぱいかりんも 吹き飛ばせ

どっどど どどうど どどうど どどう

どっどど どどうど どどうど どどう

どっどど どどうど どどうど どどう

どっどど どどうど どどうど どどう

甘いざくろも 吹き飛ばせ

酸っぱいざくろも 吹き飛ばせ

どっどど どどうど どどうど どどう

どっどど どどうど どどうど どどう

この歌は、宮沢賢治の同名の童話を原作とした島耕二監督『風の又三郎』(昭和15年・1940年10月10日封切)の映画主題歌です。平成元年(1989年)に公開された『風の又三郎 ガラスのマント』(1989年3月11日封切)でも、同じ作曲者によるこの歌が使われました。

作詞が宮沢賢治になっていますが、賢治がこの映画のために作詞をしたわけではなく、童話『風の又三郎』に出て来る詩に、作曲者が後から曲を付けたものです。なぜなら賢治は、この映画が公開される7年前の昭和8年(1933年)9月21日に、すでに37歳で亡くなっていたからです。

生前の賢治は、高村光太郎や草野新平など一部の文学者の知己を持ってはいましたが、文壇・詩壇、そして世間的には、ほとんど無名でした。生前出版された本は、詩集『春と修羅』と童話集『注文の多い料理店』の二冊のみ。しかし、死後出版されて大いに名声を得ることになる『銀河鉄道の夜』や『風の又三郎』『グスコーブドリの伝記』他の膨大な作品たちは、すでに賢治の持っていた大きなトランクの中に眠っていたのでした。

昭和9年に『宮沢賢治全集』全三巻が発売されたことに加え、昭和15年の島耕二監督の映画『風の又三郎』の大ヒットによって、昭和10年以降は宮沢賢治の文学が社会的に認知され、盛んに読まれるようになっていきます。

九月一日、谷川の岸に立つ小さな小学校に、赤い髪の変な少年が北海道から転校してきました。子供たちは、ちょうど台風が来る時期である二百十日の頃だったので、その少年は地元に伝わる風の妖怪である「風の又三郎」だと思い込みました。

原作の宮沢賢治の童話『風の又三郎』では、この歌は、風の又三郎である高田三郎が一郎という子供の夢の中で歌っていた歌だとされています。子供たちは三郎が風の又三郎だと思い込んでいるのですが、賢治は必ずしもはっきりとそうだとは書いていません。しかし、この歌を歌っているのは、明らかに「風」自身であり、それを三郎が知っているとすると、彼はやはり風の又三郎ではないのか? それとも単に、三郎は風になったつもりで歌を歌っているだけなのか? 賢治は、謎を残したままにしています。

じつは賢治は、『風の又三郎』とは全体的な構成が似ているものの、多くの違ったエピソードが書れた『風野又三郎』という童話を書いています。それが童話『風の又三郎』の前身なのですが、そこでは、突然教室に現れた鼠色のマントを着て水晶かガラスでできたきれいに透きとおった沓をはいた子供は、自分は「風野又三郎」だとはっきり名乗っています。彼はこの童話では、本当に風の精なのです。

大正13年(1924年)2月12日、当時花巻農学校の生徒だった松田浩一は、賢治先生のところに呼ばれ、『風野又三郎』の筆写のアルバイトを頼まれました。新しい原稿用紙のルビ用の細いスペース部分に、この童話をすべて書き写してほしいというのです。この『風野又三郎』を筆写した原稿用紙の空いているマス目を使って、賢治が書き上げたのが『風の又三郎』でした。

土俗的な香りを残すフェアリーテール『風野又三郎』から、より現実性が感じられるアドレッセンス(大人への過渡期)童話『風の又三郎』へと賢治は改変したわけですが、賢治のどんな考え方の変化がそうさせたのか、尽きない興味を覚えます。

『カスバの女』エト邦枝(昭和30年・1955年)

作詞/大高ひさを 作曲/久我山明 歌/エト邦枝

『カスバの女』は、芸術プロ製作の『深夜の女』という映画の主題歌として作られたられたということが、Wikipediaに書いてあります。

エト邦枝が歌って、レコードはテイチクレコードから発売されたものの、映画製作がぽしゃってしまい、テイチクも身を入れてキャンペーンすることがなかったため、作詞の大高ひさおによれば1,766枚しか売れずに終わってしまったということです。その3か月後に、エト邦枝は失意のうちに歌手をやめてしまいます。

それなのになぜ私が知っているかと言えば、1960年代に起こった懐メロブームの中で、本家本元のエト邦枝がテレビの懐メロ番組に登場して『カスバの女』を歌うようになったためでした。

私はずいぶん前から、『カスバの女』はエト邦枝の歌だということを知っていたように思います。ただ「邦枝」を「くにえ」という名前だと勘違いしていましたが。

この歌は、以前にも取り上げたことがあるので、こちらでご覧ください。

↓ ↓ ↓

『花はマロニエ 咲きました!』

エト邦枝は、歌手をやめた後も『カスバの女』は自分の歌という強い思いを抱いて、小田急線の下北沢駅近くで歌謡教室を開き、様々な歌謡曲と共に『カスバの女』を生徒たちに教え続けていました。

ある時、観光バスガイドの指導員たちが東京に集まって講習会を開くということを聞きつけ、みずから歌唱指導を買って出たことから、全国バス協会の歌唱教材に『カスバの女』が掲載されることになり、講師を10年に渡って続けることになります。

エトに教わった指導員たちは全国に散って、若いガイドたちに『カスバの女』を教え、ガイドたちは観光バスのお客さんたちの前で歌うことで、『カスバの女』は静かに全国的に浸透していきました。

それが夜の繁華街にも広がって、歌謡界に跳ね返ってうまれたのが、『カスバの女』のカバーブームでした。

久我山明は韓国人の作曲家ですが、新しく映画の主題歌の構想を練っている作詞の大高ひさを宅を訪ねて来て、「こんな曲ができたんだ」と言って、傍らのギターを取って弾いて聞かせたのが『カスバの女』となる曲でした。

歌の出だしは西部劇『大砂塵』の主題歌『ジャニー・ギター』に、サビは服部良一作曲の『東京ブルース』のイントロのメロディとそっくりだったため、大高は日本の演歌風の歌詞を付けてしまうと真似をしたと思われると考え、舞台を外国にしたということです。

その結果、アジアの地の果て・日本と、アフリカの地の果て・アルジェリアを、ブルースで結んだのが『カスバの女』だったというわけです。

日本は、大陸から剥がれ落ちちゃって、太平洋の端っこにちゃぽちゃぽ浮かんではおりますが、海を挟んだアジアの地の果てにして、アジア文明の吹き溜まりと言えるのではないでしょうか。

『東京ブルース』淡谷のり子(昭和14年・1939年)

作詞/西條八十 作曲/服部良一 歌/淡谷のり子

こちらが、出だしが『カスバの女』のサビとそっくりな『東京ブルース』です。

近代的市民生活のハイカラと江戸情緒と異国趣味をさりげなく綯い混ぜた西條八十の作詞はさすがです。線の太さを感じる服部良一のメロディとともに、昭和モダニズムというのはこういうものなんだろうなと思った歌です。

『かあさんの歌』(昭和31年・1956年)

作詞・作曲/窪田 聡

『かあさんの歌』は、昭和31年(1956年)2月に、当時盛んに行われていた「うたごえ運動」の機関紙である『うたごえ新聞』で発表されました。

『唱歌・童謡ものがたり』(読売新聞文化部、1999年、岩波書店)によると、この歌の作者・窪田 聡は、東京の墨田区生まれで、開成高校時代から太宰治に心酔し、デカダンな生き方にあこがれていたとありますから、当時よくあった「文学」に毒された若者の一人だったのでしょう。

家出して製油会社に就職した窪田は、「うたごえ運動」の中心だった中央合唱団の研究生になり、「文学」を捨てて共産党員となって、「働くものの音楽」というジャンルで作詞作曲活動を開始しました。『かあさんの歌』は、「食べるのもやっとの時代に、両親たちは何人もの子どもを育ててきた。大した世代やな」という思いを、戦争中に疎開していた信州の情景を重ねながら歌にしたものでした。

『かあさんの歌』で歌われている農家の仲睦まじい家族像というのは、都会人が勝手に想い描いた絵空事にしか見えませんが、両親への感謝というテーマは否定するものではありません。

もっとも私なんかは、感謝するよりも先に、「とうさん かあさん 許してね/これから真面目になりますと」(『練鑑ブルース』)とか、「つもりかさねた不孝の数を/なんと詫びようか おふくろに」(『唐獅子牡丹』)といった歌詞の方が、よりリアルに刺さります。

「うたごえ運動」というのは、共産主義者や社会主義者が中心となって進めた合唱運動で、要は党員獲得や思想教化のための手段の一つだったのでしょう。

窪田 聡も、一時は共産党員だったようですが、その後、理由は分かりませんが除名されています。ものの見えている人の中には、一度は共産党に入党したものの、実態に失望してみずから離党したり除名になったりしている場合がしばしばありました。

『風小僧』[TVドラマ主題歌]目黒ユウキ(昭和34年・1959年)

『風小僧』

作詞/小笠原久夫 作曲/山田栄一 歌/目黒ユウキ

木の葉がさわぐ 風が吹く

俺らは風の子 風小僧

ひゅうひゅう ひゅうひゅう

風を呼ぶんだ 正義の風を

それ吹け やれ吹け どんと吹け

『風小僧』は、東映製作の子ども向け時代劇で、NET(日本教育テレビ、現テレビ朝日)で全52話が放映されました。子役時代の目黒祐樹(目黒ユウキ)が歌った主題歌は、ドラマの内容は忘れても、長く心に残っています。

もともと『風小僧』は、同じ原作者によるNHKラジオドラマ『紅孔雀』に登場する風の小六こと通称「風小僧」を主人公として書かれたスピンオフ作品でした。小六は「風の神」である星影疾風乃介(山城新伍)から風神の術を習い、「風小僧」と名乗って、父を謀殺して城を奪った煙丸を倒し、煙ヶ獄城再興のために戦います。

『風小僧』の主題歌で、「おいらは風の子 風小僧」と歌っているのは、風の神・星影疾風乃介から風使いの術を習ったためだったわけです。まるで『風の又三郎』が歌っているみたいですね。

テレビでは、子供時代の風小僧を目黒祐樹が演じていましたが、目黒祐樹が中学進学のために第13話で降板したことから、以後は第二部として、山城新伍が大人になった風小僧を演じました。

昭和27年(1952年)に、NHKラジオで北村寿夫原作『新諸国物語──白鳥の騎士』がラジオドラマ化されました。『【完全版】新諸国物語 第一巻』の解説によると、それ以降、

「…『白鳥の騎士』は少年少女の聴取者から圧倒的な支持を受け、翌1953年1月5日からは第二部となる『笛吹童子』がスタート。この作品が『新諸国物語』の人気を不動のものとし、『紅孔雀』(1953年)、『オテナの塔』(1954年)、『七つの誓い』(1955年)、『天の鶯』(1959年)、『黄金孔雀城』(1960年)、『紅衣無法門』(1979年)と、最終的には全八作が制作されることになるのである。」(『【完全版】新諸国物語 第一巻』北村寿男著、末國善己編、2010年、作品社)

ラジオ放送の翌年から、『新諸国物語』は次々に映画化されましたが、1960年代になると、衰えを見せ始めた映画に代わって、テレビドラマ化が始まりました。『風小僧』はスピンオフ作品ではありますが、その先駆けでした。

『快傑ハリマオ』[TVドラマ主題歌]三橋美智也(昭和35年・1960年)

作詞/加藤省吾 作曲/小川寛興 歌/三橋美智也

『快傑ハリマオ』は、昭和35年(1960年)4月5日から昭和36年(1961年)6月27日まで日本テレビ系で、全56話が放送されました。私は、小学校低学年の頃、毎週日曜日に朝から見ていたような記憶があるので、もしかしたら再放送を見ていたのかもしれません。

第1部 魔の城(全13話)

第2部 ソロ河の逆襲(全13話)

第3部 アラフラの真珠(全13話)

第4部 南蒙の虎(全13話)

第5部 風雲のパゴダ(全13話)

ドラマの舞台は、ジャワやマレー、タイ、香港、カンボジアのアンコールワットなどの東南アジアからユーラシア大陸のモンゴルと、かなり広い地域をまたにかけてハリマオは活躍します。

『快傑ハリマオ』の物語の元になっているのは、大東亜戦争におけるマレー戦で第五列として活躍した「マライの虎」こと谷 豊です。それについては以前に書いているので、こちらをご覧ください。

↓ ↓ ↓

『マライの虎』と谷 豊~ハリマオ伝説の始まり

こちらもどうぞ!

↓ ↓ ↓

『快傑ハリマオ』と対米英戦開戦

『唐獅子牡丹』高倉健[映画『昭和残侠伝 唐獅子牡丹』主題歌](昭和41年・1966年)

作詞/水城一狼、矢野 亮 作曲/水城一狼 歌/高倉健

映画で実際に歌われているのは、

「エンコ生まれの 浅草育ち

極道風情と 言われていても

ドスが怖くて 渡世はできぬ

賭場が命の 男伊達

背中で吠えてる 唐獅子牡丹」

という歌詞でした。

歌詞の中の「エンコ」というのは、明治6年に、浅草寺の広大な寺領が明治のご一新によって東京市の管理となり、浅草公園が造成されることになって、この地域をコウエンをひっくり返してエンコウと呼んでいたのが、次第にエンコになったと言われています。

私が高校生だった頃に、冬休み時期のテレビの深夜映画で、『昭和残侠伝 唐獅子牡丹』や『昭和残侠伝 血染めの唐獅子』などを見た記憶があります。主題歌『唐獅子牡丹』が流れてくると、なぜかお正月らしく豪勢で晴れやかな気分で満たされるのを感じたものです。

健さんが非道なヤクザたちを思いっきり叩き切ってくれる姿に、満たされるものがあったからだと思います。年末から新年にかけては、テレビで健さんの任侠映画を観ることで、心の中の「厄払い」をするのが年中行事になっていました。

新日本童謡集【き】

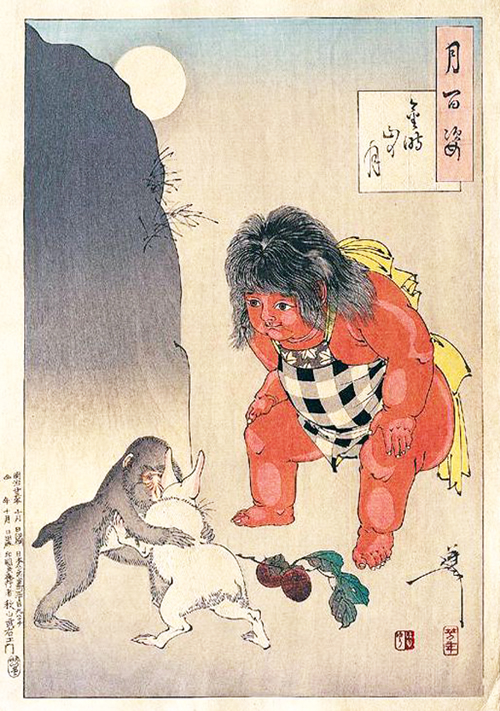

『キンタロウ』[文部省唱歌](明治33年・1900年)

『キンタロウ』[文部省唱歌]

作詞/石原和三郎 作曲/田村虎蔵

一、マサカリカツイデ、キンタロウ、

クマニマタガリ、オウマノケイコ、

ハイ、シィ、ドゥドゥ、ハイ、ドゥドゥ、

ハイ、シィ、ドゥドゥ、ハイ、ドゥドゥ。

二、アシガラヤマノ、ヤマオクデ、

ケダモノアツメテ、スモウノケイコ、

ハッケヨイヨイ、ノコッタ、

ハッケヨイヨイ、ノコッタ。

『幼年唱歌(初の上)』

歌詞が口語体で書かれた唱歌です。当時は、「言文一致唱歌」という呼び名で呼ばれました。文語体で書かれるのが当たり前だった時代に、こういう簡単な口語体でも、それが一般に普及するまでには二十年以上の歳月が必要でした。

金太郎は、日本の昔噺に登場する「英雄伝説」の主人公です。平安時代の武将、源頼光の家来の四天王の一人である坂田金時の幼名といわれていますが、モデルになった人物はいたものの、金時が実在したかどうかは疑わしいようです。

坂田金時は、源頼光の「酒呑童子退治」伝説や「土蜘蛛退治」伝説に四天王の一人として登場し、活躍します。しかし、描かれた浮世絵などを見ると、ほかの武将たちは鎧や兜を纏っているのに対し、金時だけは上半身素っ裸で毛むくじゃらに描かれることが多く、いかにも山育ちの野人であることが強調されています。

鎌倉時代頃には金時伝説が形作られていたようですが、その幼少期を描く「金太郎」伝説が成立したのは江戸時代と、ずっと後のことです。

巌谷小波の『日本昔噺』で描かれる金太郎は、山姥の母を持ち、大木を倒して川に橋を架けるような怪力の持ち主です。鉞を振り回して大木をなぎ倒したり、熊や鹿や猿や兎を家来にして、山中を駈け回ったり、猿や兎に相撲を取らせたりして、一日中遊んで暮らしていました。

金太郎が頼光の家来として召し抱えられることが決まった時は、山中の獣たちが足柄山の麓まで金太郎を送りに来て、別れをかなしみました。金太郎と獣たちは、会話することができたのです。ほとんど草創期の東映動画の世界観ですね。

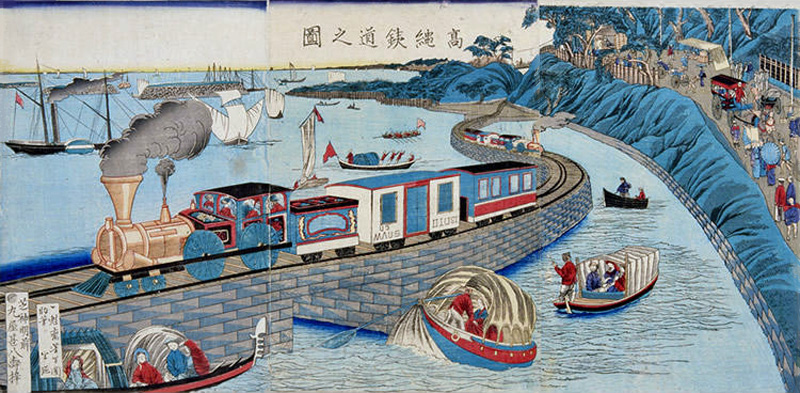

『汽車』[文部省唱歌](明治44年・1911年)

歌/中川順子、西六郷少年少女合唱団

『汽車』[文部省唱歌]

作詞/不詳 作曲/大和田愛羅

一、今は山中、今は浜、

今は鉄橋渡るぞと

思う間も無く、トンネルの

闇を通って広野原。

二、遠くに見える村の屋根、

近くに見える町の軒。

森や林や田や畑、

後へ後へと飛んで行く。

三、廻り灯籠の画の様に

変わる景色のおもしろさ。

見とれてそれと知らぬ間に、

早くも過ぎる幾十里。

『尋常小学唱歌(三)』

「蒸気機関車」という19世紀の産業革命をもたらした文明の利器に触れた日本人の感動が、よく分かる「言文一致唱歌」です。初めて体験した「スピード感」とそれがもたらすわくわく感が、驚きを持って歌われています。

『金魚の昼寝』(大正8年・1919年)

『金魚の昼寝』

作詞/鹿島鳴秋 作曲/弘田龍太郎

赤いべべ着た

可愛い金魚。

お眼々をさませば

御馳走するぞ。

赤い金魚は

あぶくを一つ。

昼寝うとうと

夢からさめた。

我が家でも、私が小学生の頃は、丸い金魚鉢で金魚を飼っていました。多分、当時はそういう家庭が多かったと思います。犬、猫、文鳥やカナリヤなどの小鳥と金魚くらいが、その頃のペットの常連でした。

『汽車ポッポ』(昭和2年・1927年)

『汽車ポッポ』

作詞・作曲/本居長世

お山の中行く 汽車ぽっぽ

ぽっぽ ぽっぽ 黒い煙を出し

しゅしゅしゅしゅ 白い湯気ふいて

機関車と機関車が 前引き 後押し

なんだ坂 こんな坂

なんだ坂 こんな坂

トンネル鉄橋 ぽっぽ ぽっぽ

トンネル鉄橋 しゅしゅしゅしゅ

トンネル鉄橋 トンネル鉄橋

トンネル トンネル

トン トン トンと のぼり行く

機関車(動力車)を牽引用のほかに、後押し用に最後尾に補機として連結して走る様子が歌われています。「機関車と機関車が 前引き 後押し」というのがそれです。こういう編成は、長い坂を上るのに牽引力不足が予測される場合などに行われます。

長田暁二によると、作者の本居長世が実際に御殿場線に乗って、汽車が急坂を上っていく様子が面白かったため、車中で作詞作曲をしたということです。確かに、詞も曲も、いかにも蒸気機関車が走っているようなリズムを持っているので、うなづけますね。

『汽車ポッポ』(昭和12年・1937年)

作詞/富原 薫 作曲/草川 信

『汽車ポッポ』は、最初は『兵隊さんの汽車』のタイトルで、昭和12年にポリドールからレコードが発売されました。

昭和12年7月7日に盧溝橋事件が勃発すると、静岡市御殿場駅では、連日出征する兵士を見送る家族たちでごったがえしていました。

作詞の富原 薫は、当時、御殿場市で小学校教師をしていたため、この光景を毎日のように目にして作詞したのが『兵隊さんの汽車』でした。

「僕らも手に手に 日の丸の 旗をふりふり 送りましょう/万歳 万歳 万歳/兵隊さん 兵隊さん 万々歳」

この歌詞通りの光景が、御殿場駅ばかりでなく、日本全国の駅で繰り広げられていたため、この歌はヒットし富原 薫の出世作となりました。

しかし、大東亜戦争敗戦後の昭和20年大晦日に、ラジオ番組「紅白音楽試合」(NHK紅白歌合戦の前身)で川田正子が歌うことに決まると、GHQから軍国的な歌詞にクレームが付いたため、急遽、ディレクターが富原の元に走って、歌詞を平和的なものに書き換えを依頼してできたのが現在の『汽車ポッポ』でした。

『兵隊さんの汽車』は、こちらでぞうぞ。

↓ ↓ ↓

『古関裕而の音楽』──「『兵隊さんの汽車』(『汽車ポッポ』)(昭和12年)」

『北上夜曲』(昭和16年・1941年)

歌のヒットに乗っかって作られただけの、まったく勝手に作られたストーリーの映画です。

作詞/菊地 規 作曲/安藤睦夫

昭和16年(1941年)2月、支那事変が捗々しい進展を見せず、暗鬱な日常が続く時代の中で、『北上夜曲』は作られました。

北上川のせせらぎ、初恋の人と二人で見つめた銀河の流れなど、ロマンチックな情景が歌われた詩は、当時、水沢農学校の生徒だった十七歳の菊地規が書き、旧制八戸中学校の生徒だった十七歳の安藤睦夫が翌年に曲を付けました。

菊池の下宿に安藤の叔父も下宿していたことから、たまたま訪ねてきた安藤睦夫と知り合うことになり、二人は意気投合して一緒に歌を作ろうということになったのだそうです。

菊池は教師になるために岩手師範学校に進みましたが、昼休みに級友たちとこの歌を合唱していたため、そこから教師として巣立って行った者たちが、各地に口伝えでこの歌を広めていくことになりました。

昭和30年代になると、各地の歌声喫茶や歌声酒場で歌われる人気曲となり、それに目を付けたレコード各社がレコード化することになりました。採譜してのレコード化だったため、最初は詞も曲も原作とは違うものになってしまったようです。

私は、たびたび盛岡に行った時期があって、たまにはいつもと違うルートで行ってみようとしたところ、思いがけず北上川の展勝地に出たことがあります。そこにあった「北上夜曲」の碑を見て、ああ、ここがそうだったのかと感慨深いものがありました。ただ、大雨が上がった直後だったため、北上川は「せせらぎ」どころでなく、どうどうと音を立てて流れていて激流そのものでした。

『貴様と俺』布施明[TV『青春とはなんだ』挿入歌](昭和40年・1965年)

作詞/岩谷時子 作曲/いずみたく 歌/布施 明

『貴様と俺』は、日本テレビ系列で放送された青春ドラマ『青春とはなんだ』の挿入歌でした。ラグビーの試合での応援歌として歌われたものでしたが、『青春とはなんだ』が大人気だったため、その後も『これが青春だ』『でっかい青春』と青春学園シリーズが続いていきますが、『貴様と俺』は最後まで挿入歌やBGMとしてずっと使われています。

そのため私にとっては、「青春ドラマシリーズ」=『貴様と俺』なのです。

今でもこの歌を聞けば、元気がもらえます。

NTVの青春ドラマシリーズの主題歌は、こちらでどうぞ!

↓ ↓ ↓

『青春とはなんだ』から始まる

『記念樹』[TVドラマ主題歌](昭和41年・1966年)

作詞・作曲/木下忠司 歌/クラウン・ポニーボーイズ

『記念樹』は、「木下恵介劇場」の一本として、TBS系列で昭和41年(1966年)4月5日から昭和42年(1967年)2月14日まで放送されました。Wikipediaによる「あらすじ」を紹介しておきます。

横浜の養護施設「あかつき子供園」の園児たちは、結婚して施設を去ることになった保母・池貝園子に小さな桜の苗木を贈る。その桜は、園子にとっても園を巣立った子供たちにとっても、何物にも代えがたい“記念樹”となった。15年後、交通事故で夫を亡くした園子は、あかつき子供園に戻っていた。園子の境遇を知ったかつての子供たちが相次いで園を訪れるが、15年の歳月はかつての子供たちの周囲を大きく変えていた……。毎回完結のストーリーの中に、彼らひとりひとりの人生の姿を映しながら、様々なエピソードを綴る、ヒューマニズムと善意に満ちた物語。(Wikipediaより)

ドラマの内容はほとんど覚えていないのですが、主題歌だけはずっと心の底に残っていて、何かの折にふと口を突いて出て来ます。

それについては、以前にも書いていますので、こちらをどうぞ!

↓ ↓ ↓

「記念樹」 発見!

昨年、BS松竹東急で、「木下恵介アワー」として、「木下恵介劇場」の諸作品を次々に放送していたので、いつか『記念樹』を放送してくれないかなァと期待していたんですが、放送するのはカラー時代になってからの作品ばかりで、白黒時代のものはついに放送されませんでした。

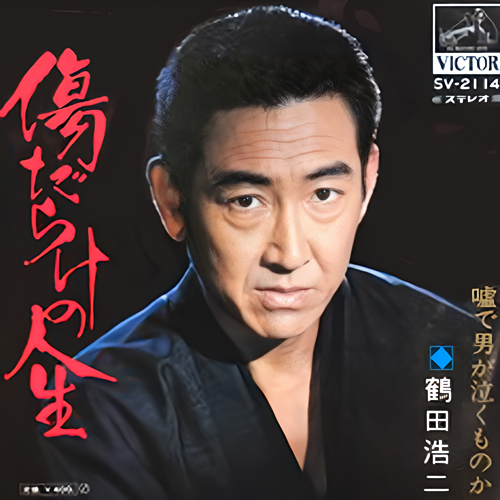

『傷だらけの人生』鶴田浩二(昭和45年・1970年)

作詞/藤田まさと 作曲/吉田 正 歌/鶴田浩二

昭和38年(1963年)、鶴田浩二が主演の『人生劇場 飛車角』(東映)が封切られ、人生劇場飛車角シリーズが始まりました。翌昭和39年には、高倉健主演の『昭和侠客伝』が封切られ、シリーズ化されていきます。東映の「任侠映画」路線はここから始まり、その後約10年間にわたって膨大な数のヤクザ映画が撮られてきました。

鶴田浩二の『傷だらけの人生』(昭和45年・1970年)は、そんな任侠映画ブームを背景にして作られた歌謡曲であり、当時大ヒットしました。鶴田が前年に出した台詞だけの『同期の桜』も大ヒットしていて、その余勢を駆って出した『傷だらけの人生』も大当たりで、さらに『望郷の町で』や『日陰者』といった佳作も発表されて行きます。

『傷だらけの人生』は、日陰育ちの「古い男」が、高度経済成長が始まった日本社会の浮薄な風潮を批評的に語るモノローグになっています。

「日陰育ち」とは「極道上がり」を意味しているとも受け取れますが、鶴田浩二らの戦争体験世代は、戦争責任をマスコミから追及され戦後社会から疎外されてきたという意味で、「日陰者」の立場に追いやられていたとも言えます。その結果として、若者たちと戦争体験世代が断絶する戦後の風潮が作り出されてきました。

過去の戦争を背負って歌う鶴田浩二の『傷だらけの人生』は、そんな戦後の世相に対する戦争体験世代からの逆告発とも受け取れます。

『傷だらけの人生』は大ヒットしたにもかかわらず、「公共放送で流すことは好ましくない曲」に当たるとして、NHKは紅白歌合戦への出場は認めませんでした。さすがは天下のNHKです! これに鶴田浩二は激怒したということです。

NHKは戦後ずっと、GHQの日本弱体化を目的とした占領政策の先端に立って情報を垂れ流し続けて来たし、日本が再独立後もGHQが敷いた路線を走り続けていました。そういえば、映画『ゴジラ』(昭和29年版)には、「GHK」というGHQの関連団体みたいな名前のラジオ局が登場していましたが、国民はお見通しだったんでしょうね。

数年後、GHK NHKは心を入れ替えたのかどうかはわかりませんが、歌謡番組で『傷だらけの人生』を歌うことを認めるようになっていきました。

新日本童謡集【く】

『紅萌ゆる岡の花』[三高逍遥の歌](明治39年・1906年)

『紅萌ゆる岡の花』[三高逍遥の歌]

作詞/沢村胡夷 作曲/K.Y.

一 紅萌ゆる岡の花

早緑匂う岸の色

都の花に嘯けば

月こそかかれ吉田山

二 緑の夏の芝露に

残れる星を仰ぐ時

希望は高く溢れつつ

我等が胸に湧返る

三 千載秋の水清く

銀漢空にさゆる時

通える夢は崑崙の

高嶺の此方ゴビの原

四 ラインの城やアルペンの

谷間の氷雨なだれ雪

夕は辿る北溟の

日の影暗き冬の波

五 嗚呼故里よ野よ花よ

ここにも萌ゆる六百の

光も胸も春の戸に

嘯き見ずや古都の月

六 それ京洛の岸に散る

三年の秋の初紅葉

それ京洛の山に咲く

三年の春の花嵐

七 左手の文にうなずきつ

夕の風に吟ずれば

砕けて飛べる白雲の

空には高し如意が嶽

八 神楽ヶ岡の初時雨

老樹の梢伝う時

檠燈かかげ口誦む

先哲至理の教にも

九 嗚呼又遠き二千年

血潮の史や西の子の

栄枯の跡を思うにも

胸こそ躍れ若き身に

一〇 希望は照れり東海の

み富士の裾の山桜

歴史を誇る二千載

神武の児等が立てる今

一一 見よ洛陽の花霞

桜の下の男の子等が

今逍遥に月白く

静に照れり吉田山

「逍遥の歌」とありますが、逍遥(散歩)しながら歌う歌というよりも、身は学窓に置きながら、心は自由に、京の里の雄大な自然や名所旧跡、また中国大陸やヨーロッパの学問を通じて知った絶景に遊ばせる歌、と言った方がふさわしいと思います。

一高寮歌の『嗚呼玉杯』と比べると、あちらは自負の気持ちや野心といったものを強く感じるのに対し、三高寮歌『紅萌ゆる岡の花』の方は、地元愛や母校愛、そして学問への愛に溢れているのを感じます。

『靴が鳴る』(大正8年・1919年)

『靴が鳴る』

作詞/清水かつら 作曲/弘田龍太郎

お手つないで 野道を行けば

みんな可愛い 小鳥になって

唄をうたえば 靴が鳴る

晴れたみ空に 靴が鳴る

花をつんでは お頭にさせば

みんな可愛い うさぎになって

はねて踊れば 靴が鳴る

晴れたみ空に 靴が鳴る

『少女号』

馬が疾駆する時に蹄が土を蹴る音は「パカッ、パカッ」という音ですが、子どもたちが野道を歩いているときに「靴が鳴る」音とは、どんな音なのでしょうか?

「靴が鳴る」のを聞いたことがない私ですが、作詞者が「靴が鳴る」という言葉で表している気分はなんとなくわかるような気もします。「靴」に子ども等の楽しい気持ちが「感染」して靴が鳴るという、感染呪術的な感覚が面白いと思います。

『軍隊小唄』[兵隊節](昭和14年以降)

『軍隊小唄』

作詞/不詳 原作曲/倉若晴生

いやじゃありませんか 軍隊は

金のおわんに 竹のはし

仏さまでも あるまいに

一ぜん飯とは 情けなや

腰の軍刀に すがりつき

つれて行きゃんせ どこまでも

つれて行くのは やすけれど

女は乗せない 輸送船

女乗せない 船ならば

みどりの黒髪 裁ち切って

男姿に 身をやつし

ついて行きます どこまでも

七つボタンを ぬぎすてて

いきなマフラーの 特攻服

飛行機まくらに 見る夢は

可愛いスーチャンの 泣きぼくろ

『軍隊小唄』の元歌が、野村俊夫作詞、倉若晴生作曲の『ほんとにほんとに御苦労ね』であることは、以前にも書きました。

↓ ↓ ↓

『古関裕而の音楽』──「『ほんとにほんとに御苦労ね』野村俊夫/作詞(昭和14年)」

こういう兵隊によって作られたり替え歌された歌を「兵隊節」と言いますが、特に陸軍の兵たちによって作られた兵隊節は、赤紙一枚で徴集されてこき使われている軍隊への批判が込められている歌が多いです。

その中でも『軍隊小唄』は、最もよく知られた「兵隊節」の一つと言えるでしょう。その一方で、我々に伝わることなく戦場に消えていった無数の兵隊節があったと思われます。

『ドリフのほんとにほんとにご苦労さん』ザ・ドリフターズ

こちらはドリフ版『軍隊小唄』の『ドリフのほんとにほんとにご苦労さん』です。ドリフ版『海軍小唄』の『ドリフのズンドコ節』(1969年)などのヒット曲があるザ・ドリフターズですが、『ドリフの軍歌だよ全員集合!!』という、コント入りの軍歌アルバムなども出しています。

「加藤茶隼戦闘隊、只今より行って参ります!」とか、くすっと笑ってしまうコントが多かったですね。その後、加藤茶の歌で『加藤隼戦闘隊』が歌われます。

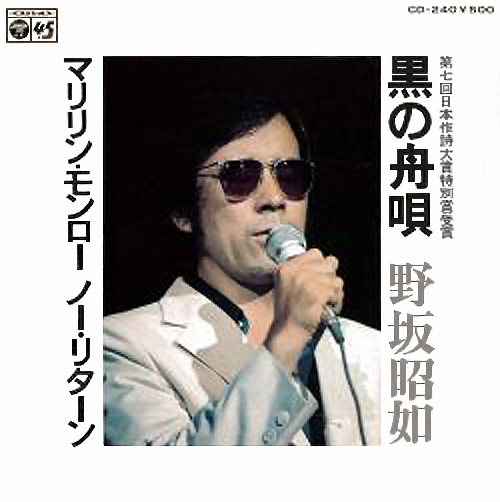

『黒の舟唄』野坂昭如(昭和46年・1971年)

作詞/能吉利人 作曲/桜井順 歌/野坂昭如

野坂昭如の最大のヒット曲が『黒の舟唄』です。『マリリン・モンロー ノー・リターン』や『ヴァージン・ブルース』といった歌もありますが、『黒の舟唄』は長谷川きよしや加藤登紀子も歌って、競作となっています。

野坂昭如はこのあと、昭和49年(1974年)の参議院選挙に東京地方区から無所属で立候補し、敗れました。その時のスローガンだった「右も左も蹴っ飛ばせ」は、今も私自身の信条として持ち続けています。「焼け跡・闇市派」を名乗り、右の政治家も左の政治家も見ないふりをしてきた戦後占領下の体験にこだわって、自己の思想を大事に育てて来た生き方に感銘を受けました。

新日本童謡集【け】

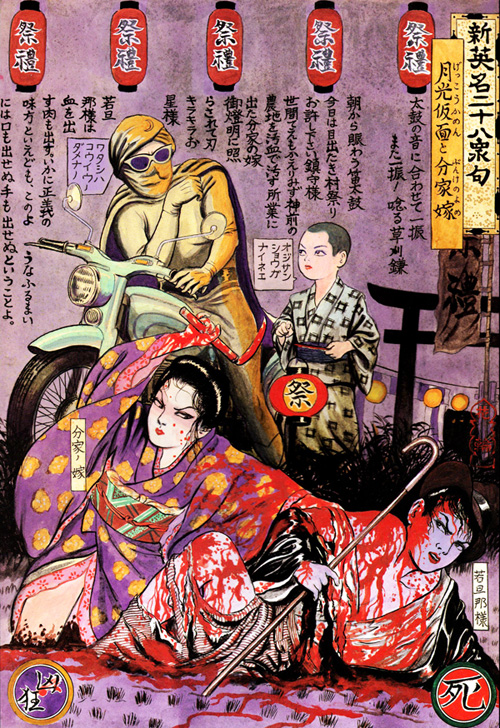

『月光仮面は誰でしょう』[TVドラマ『月光仮面』主題歌](昭和33年・1958年)

映画版では、和製ハーレーとして名高い「陸王」が使われました。

作詞/川内康範 作曲/小川寛興 歌/近藤よし子、キング子鳩会

月光仮面が最初に登場する時は、「誰だ!」と悪人に言われると、「誰でもない。月よりの使者、正義の味方、月光仮面」とメンツを切るのがルーティンでした。

みずから「正義の味方」と名乗るヒーローも初めてでしたが、オートバイを乗りこなすヒーローというのも斬新でした。しかし、「月光仮面のおじさんは 正義の味方よ よい人よ」とあからさまに言われると、ちょっと物申したくなる人もいるのではないかと思います。

例えば、次のような作品があります。

花輪和一と丸尾末広という昭和の絵師二人が、江戸時代末期の無残絵の大家・月岡芳年と落合芳幾の共作『英名二十八衆句』に挑んだ『新英名二十八衆句』の中の一編、「月光仮面と分家の嫁」です。

『新英名二十八衆句 月光仮面と分家の嫁』花輪和一

太鼓の音に合わせて一振り

また一振り! 唸る草刈鎌

朝から賑わう笛太鼓

今日は目出たき村祭り

お許し下さい鎮守様

世間てえもかえりみず神前の農地を

汚血で汚す所業に出た分家の嫁

御燈明に照らされて刃キラキラお星様

若旦那様は血を出す肉も出す。

いかに正義の味方といえども、このようなふるまいには

口も出せぬ手も出せぬということよ。

『江戸昭和競作 無残絵 英名二十八衆句』(花輪和一・丸尾末広、1988年、株式会社リブロポート)

どのような恨みがあったのかはわかりませんが、分家の嫁が本家の若旦那に、村の鎮守様の祭りの日だというのに、収穫後の田んぼの中で草刈鎌を振り上げて襲い掛かっています!

あたりは血みどろ、それを見ている「正義の味方」月光仮面も、「私は、こういうのはだめなの」と言って、手をこまねくばかり。

傍らにいた童から、「おじさん、しょうがないねえ」と呆れられる始末です。

月光仮面の「正義の味方」というのは、ごく限られた状況下でしか通用しないものであることが、辛辣に描かれています。どくろ仮面やサタンの爪を退治したさしもの月光仮面も、分家の嫁の凶行という前近代的な残虐事件を前にしては手も足も出ません。

『月光仮面』は、内容的には突っ込みどころが満載ではありますが、元祖「特撮ヒーロー」が誕生した記念碑的作品として忘れてはならないと思います。見る者にワクワク感を掻き立てるスピード感ある主題歌とともに、いつまでも記憶に残してほしいものです。

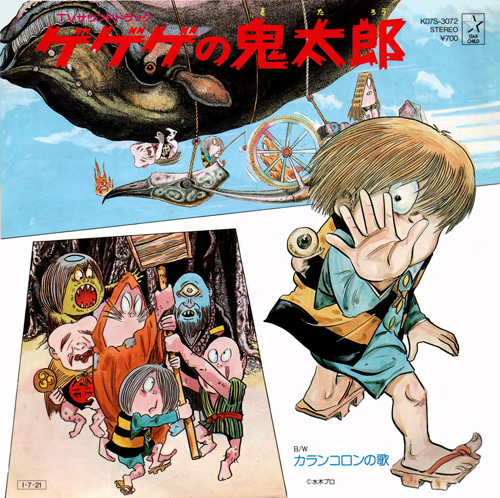

『ゲゲゲの鬼太郎』[テレビアニメ主題歌](昭和43年・1962年)

作詞/水木しげる 作曲/いずみたく 歌/熊倉一雄

「ゲッ ゲッ ゲゲゲのゲ」という「ゲゲゲのゲの歌」は、原作マンガでは鬼太郎の強さをたたえる歌とされています。この歌を歌うのは、毒ぐもやさそり、おけら、やもりなどの「虫」たちです。やもりも「虫」か? と思われるかもしれませんが、それは近代の生物学的分類思考に毒されているからであって、それ以前から日本では、人類や獣類、鳥類、魚介類以外の周縁的な生命体は「虫」と総称されてきました。

昭和42年発売のLPレコード『少年マガジン・マンガ大行進』(キングレコード)には、当時『週刊少年マガジン』に連載中の人気マンガ、「巨人の星」「天才バカボン」「パットマンX」「ハリスの旋風」「幻魔大戦」「サイレントワールド」「丸出だめ夫」ほかのイメージソングが、原作者が作詞したものに曲を付けて収録されていました。そこには水木しげる作詞の「墓場の鬼太郎」の歌も掲載されていました。

マンガ『墓場の鬼太郎』のテレビアニメ化に取り組み始めていた東映動画では、テレビにはそぐわない原作マンガのイメージをどうにかしようと苦慮していましたが、このレコードを取り寄せて聞いてみると、水木しげる作詞の鬼太郎の歌が彼らの求めていたイメージにぴったりだったため、「これだ!」と飛びつき、題名を『ゲゲゲの鬼太郎』に決め、主題歌も水木作詞のこの歌に即座に決めたということです。

テレビでアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の放映が始まるのに合わせて、『週刊少年マガジン』連載のマンガの方も、『墓場の鬼太郎』から『ゲゲゲの鬼太郎』へと改題されました。

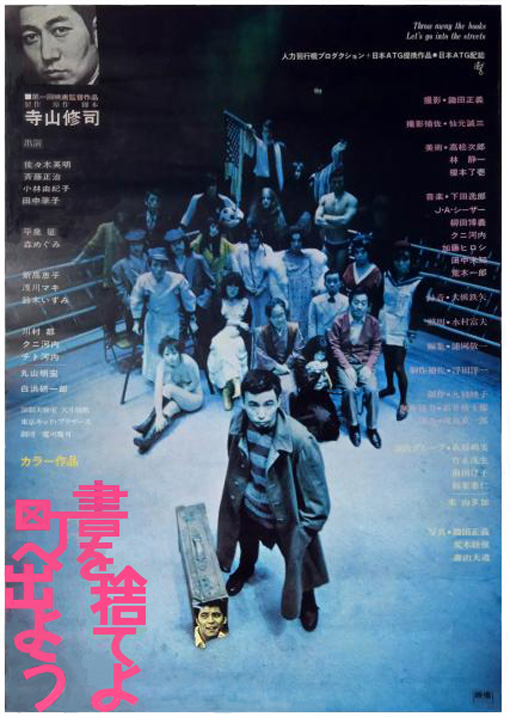

『健さん愛してる』東京キッド・ブラザーズ[映画『書を捨てよ町へ出よう』挿入歌](昭和46年・1971年)

作詞/寺山修司 作曲/クニ河内 歌/東京キッド・ブラザーズ

『書を捨てよ町へ出よう』シナリオより

34

冬田にすっくと立った高倉健の全身のブロマイド、その前に腕組みしたりサングラスを

かけたりしたテキヤの一団、男性的に歌い出す。合唱。

「健さん 愛してる」

健さん 愛してる

おしっこくさい場末の

深夜映画館

棒つきキャンデーなめながら

あんたが人を斬るのを見るのが好き

死んでもらいまひょ

死んでもらいまひょ

死んでもらいまひょ

死んでもらいまひょ

ああ思い出すだけでもゾクゾクするわ

私は人を斬ったことがなく

さしみ包丁も持ったこともなく

世の中こわい

いつも貧血症で

涙もろく

35─a

海岸でちゃんばらごっこをする親父と旅役者たち。

月給わずか 二万円

彼氏もなく

勇気もなく

35─b

再び、テキヤの一団の顔へ。

アパートもなく

ねぐらはいつも 深夜映画館

お命ちょうだい

お命ちょうだい

お命ちょうだい

お命ちょうだい

ああ、グッとくる 健さん愛してる

男なら一度は殺してみたい

せめて一度は殺してみたい

『寺山修司全シナリオⅠ』所収「書を捨てよ町へ出よう」(フィルムアート社、1993年)

寺山修司監督・脚本の『書を捨てよ町へ出よう』は、映画の登場人物にスクリーンの中から語りかけられた初めての映画でした。

「何してるんだよ? 映画館の暗闇で、そうやって腰かけて待ってたって、何にも始まらないよ。スクリーンの中は空っぽなんだ。ここに集まっている人たちも、あんたたちと同じように待ちくたびれている。『何か面白いことないか』」

こういう「挑発」は、寺山修司の得意とするところで、彼の作品の多くは、様々な挑発に満ちていると言ってもいいくらいです。

高倉健の任侠映画を見終わって、すっかり高倉健になり切った観客たちが、肩を怒らせながら映画館を出て来るいつもの風景。刃を片手に乗り込んで、「野郎、死んでもらうぜ」と言ってたたっ斬りたい奴の一人や二人、三人や五人は誰しもいるはずですが(そんなにいないか)、でも本当にやる奴はなかなかいないものです。

「男なら一度は殺してみたい

せめて一度は殺してみたい」

この観客のせつない願望を、スクリーンの中で鮮やかに叶えてくれるのが、高倉健主演の「昭和残侠伝シリーズ」でした。「健さん、愛してる」は、そんな時代の観客たちの心の声であったはずです。

新日本童謡集【こ】

『故郷の廃家』[文部省唱歌](明治40年・1907年)

『故郷の廃家』[文部省唱歌]

作詞/犬童球渓 作曲/ヘイス

一 幾年ふるさと、来てみれば、

咲く花鳴く鳥、そよぐ風、

門辺の小川の、ささやきも、

なれにし昔に、変らねど、

あれたる我家に、

住む人絶えてなく。

二 昔を語るか、そよぐ風、

昔をうつすか、澄める水、

朝夕かたみに、手をとりて、

遊びし友人、いまいずこ、

さびしき故郷や、

さびしき我家や。

『中等教育唱歌集』

唱歌『故郷の廃家』は、W.S.Hays(1837─1907年)作曲の”My dear old Sunny Home”が原曲で、犬童球渓が翻訳して詞を付けました。犬童は直訳を嫌ったそうで、明治40年といえばすでに言文一致体も完成した時期ですが、あえて文語体の美文調で訳したのには、彼ならではのこだわりがあったためでした。

少しずつではありますが、わが町や近隣の町にも廃屋が目に付くようになってきました。人口流出の果てに、出生率低下による人口減少と、『故郷の廃家』が身に染みる時代になってきました。それは、やがて我が家も迎えるであろう運命です。

『鯉のぼり』[文部省唱歌](大正2年・1913年)

『鯉のぼり』 [文部省唱歌]

作詞/不詳 作曲/弘田龍太郎

一 甍の波と雲の波、

重なる波の中空を、

橘かおる朝風に、

高く泳ぐや、鯉のぼり。

二 開ける広き其の口に、

舟をも呑まん様見えて、

ゆたかに振う尾鰭には、

物に動ぜぬ姿あり。

三 百瀬の滝を登りなば、

忽ち竜になりぬべき、

わが身に似よや男子と、

空に躍るや鯉のぼり。

『尋常小学唱歌(五)』

鯉のぼりが現在のような形になったのは、明治時代以降のことです。江戸時代までは、五月五日の端午の節句には、武家が旗指物に縁起の良い絵を描いた「絵幟」を上げていましたが、その中には「鯉の滝登り」を描いたものもありました。

町人たちは、身分制度による縛りの多い時代だったため、武家の真似をして節句に絵幟を上げることは叶わなかったため、そこで考案されたのが鯉の形をした「鯉のぼり」だったと考えられています。

「百瀬の滝を登りなば、 忽ち竜になりぬべき」と歌詞にあるように、中国の黄河の中流域には「竜門」と呼ばれる峡谷があり、その激流を登り切った魚は龍に変じるという伝説がありました。ここから生まれたのが「登竜門」という言葉です。

「登竜門」の故事から、和紙で立体的な鯉を作って上げたのが、「鯉のぼり」の始まりと言われています。江戸時代の鯉のぼりは、黒い真鯉一匹だけでしたが、明治時代後期になって「緋鯉」が発明されました。現代のように、真鯉や緋鯉のほかにカラフルな鯉が揚げられるようになったのは、戦後のことです。

一軒家の町営住宅だった我が家でも、灌木だけの背の低い庭木が植えられた狭い庭の端っこに、高いポールを立てて、三匹の鯉が空を泳いでいた記憶があります。決して豊かな生活をしていたわけではありませんが、親父が私のために奮発してくれたのだと思います。

『ゴンドラの唄』(大正4年・1915年)

歌/並木路子

『ゴンドラの唄』

作詞/吉井 勇 作曲/中山晋平

いのち短し 恋せよ少女

朱き唇 褪せぬ間に

熱き血潮の 冷えぬ間に

明日の月日の ないものを

いのち短し 恋せよ少女

いざ手を取りて かの舟に

いざ燃ゆる頬を 君が頬に

こゝには誰れも 来ぬものを

いのち短し 恋せよ少女

黒髪の色 褪せぬ間に

心の炎 消えぬ間に

今日はふたゝび 来ぬものを

たぶんテレビの懐メロ番組を見て覚えたのでしょうが、『ゴンドラの唄』の「いのち短し 恋せよ少女」という歌詞だけは、だいぶ以前から知っていたように思います。黒澤明の映画『生きる』がテレビで放送された時に、志村喬がブランコに乗りながらこの歌を口ずさむシーンを見てからは、今まで以上にこの歌の素敵さを知りました。

『ゴンドラの唄』は、大正4年(1915年)、島村抱月率いる芸術座が第5回公演に、ツルゲーネフの『その前夜』を上演した時の劇中歌として作られました。トルストイの『復活』の劇中歌である『カチューシャの唄』とともに、日本の流行歌の原点・源流として、忘れてはならないものだと思います。

『黄金虫』(大正11年・1922年)

『黄金虫』

作詞/野口雨情 作曲/中山晋平

黄金虫は、金持ちだ。

金蔵建てた、蔵建てた。

飴屋で水飴、買って来た。

黄金虫は、金持ちだ。

金蔵建てた、蔵建てた。

子供に水飴、なめさせた。

『金の塔』

黄金虫というのは、日本に生息しているものはたいてい、緑色か赤紫の光沢のある固い羽根を持った甲虫です。でも、この童謡の「黄金虫」は、その漢字のイメージを活かして、「金色の虫」として描いているように思われます。そこからの連想として、「金持ち」とか「金蔵建てた」という詩句につながっていくことができるのだと思います。

黄金虫が、子供に水飴を買って来てなめさせたそうですが、私が子供の時分には、水飴なんて、近くの神社の祭礼の時に、出店で売っているのを見たことがあるくらいです。黄金虫は、俺よりもいい暮らしをしてるなあ、と思います。

『この道』(大正15年・1926年)

歌/鮫島有美子

『この道』

作詞/北原白秋 作曲/山田耕作

この道はいつか来た道、

ああ、そうだよ、

あかしやの花が咲いてる。

あの丘はいつか見た丘、

ああ、そうだよ、

ほら、白い時計台だよ。

この道はいつか来た道、

ああ、そうだよ、

お母さまと馬車で行ったよ。

あの雲もいつか見た雲、

ああ、そうだよ、

山査子の枝も垂れてる。

『赤い鳥』

道を歩いているうちにたどり始めた「追憶」の歌です。以前住んでいた町に帰って来たのでしょうか、見覚えのあるアカシアの花咲く木、白い時計台のある丘、山査子の木と雲。──ゆったりとした曲調が、追憶が運んでくれる過去の情景の中に浸り、甘美な想いに満たされるのを感じさせてくれます。

『こいのぼり』[文部省唱歌](昭和6年・1931年)

『コイノボリ』[文部省唱歌]

作詞・作曲/近藤宮子

ヤネ ヨリ タカイ コイノボリ、

オオキイ マゴイ ハ オトウサン、

チイサイ ヒゴイ ハ コドモダチ、

オモシロソウ ニ オヨイデル。

『エホンショウカ(ハルノマキ)』

家族の幸せな光景ですね。──そういえばそんな時代が、うちにもあったなァ。

『国境の町』東海林太郎(昭和9年・1934年)

作詞/大木惇夫 作曲/阿部武雄 歌/東海林太郎

『国境の町』は、昭和9年(1934年)、12月新譜としてポリドールレコードから発売されました。19万枚の売上を記録しました。

その前に発売した同年2月新譜の『赤木の子守唄』は、ポリドールとしては初めての「股旅歌謡・やくざ歌謡」であり、歌うのがヒット曲の無い東海林太郎だったため、2万枚も売れればと考えていたのが、発売したら40万枚の記録的な大ヒットになっていました。

東海林太郎といえば、ロイド眼鏡に燕尾服を着て、直立不動の歌唱姿が印象的でした。『赤木の子守唄』と『国境の町』の連続大ヒットによって、東海林太郎は一躍人気歌手の仲間入りを果たしていました。

『国境の町』は、舞台が「満洲」だと言われています。

『国境の町』の歌詞に、「一つ山越しゃ 他国の星が/凍りつくよな 国境」とありますが、この「他国の星」は最初は「ロシアの星」と書かれていました。時局を考慮して、書き改めたということです。

菊池清磨『国境の町─東海林太郎とその時代─』(2006年、北方新社)によると、『国境の町』は、当時無名だった阿部武雄がポリドールに持ち込んだ曲に、すでに詩人として高名だった大木惇夫が、ポリドールの文芸部長から「国境をテーマにしたものを」と求められて作詞したものだそうです。大木は咄嗟に「満蒙」のイメージを想い描きましたが、満洲に行ったことはなく、新宿の路地裏の飲み屋で酒を飲みながら、まだ見ぬ満洲の曠野に想いを馳せたそうです。

これより3年前の昭和6年9月18日、海の向こうの中国では、関東軍により満洲事変が勃発していました。翌年には、関東軍の主導により満洲国が建国され、戦火が中国大陸に広がっている頃、日本国内は深刻な不況下ではありましたがまだ平穏でした。

満洲国建国の直後から、日本政府が満蒙開拓団を大陸に送り込み始めると、流行歌の世界でも、そんな時局を反映して、満蒙の曠野を想わせる「曠野もの」がブームを起こしていました。「曠野もの」は、大陸の広漠とした荒野を舞台にしたり、「さすらい」や「彷徨」を歌っているのが特徴でした。『幌馬車の唄』(和田春子、昭和7年)、『涙の渡り鳥』(小林千代子、昭和8年)、『急げ幌馬車』(松平晃、昭和9年)、『夕日は落ちて』(松平晃・豆千代、昭和10年)などが、その代表曲です。

そんな時に「曠野もの」の極地である『国境の町』が登場しました。

満洲は東海林太郎にとって、大正12年から昭和5年までの8年間、満鉄勤務に明け暮れた青春の地でした。太郎は満鉄調査部に4年間務めたのち、理由は定かではありませんが鉄嶺図書館へと左遷されます。馬賊に殺されかかったりしながらも、図書館の充実を名目に経費で赤盤・青盤レコードや音楽関係の書籍などを無尽蔵に蒐集して、レコード・コンサートを開いたりする優雅な生活だったと言います。この時期が、歌手・東海林太郎の揺籃期でした。

『国境の町』は、満洲の曠野を実際に見ているのみならず、吹雪の中を大声でアリアを歌いながら橇で走った体験を持つ東海林太郎ならではの、リアリティのあるさすらいのロマンを感じることができます。

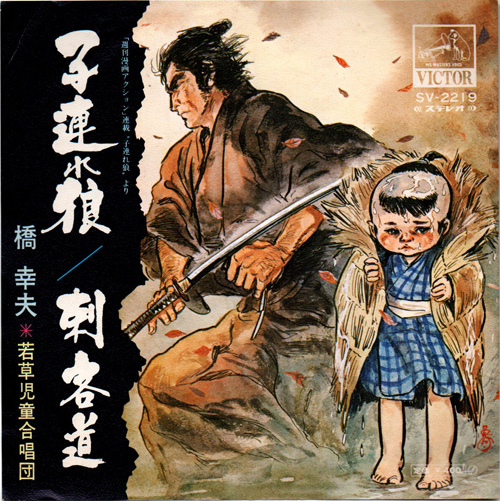

『子連れ狼』橋 幸夫(昭和46年・1971年)

『子連れ狼』

作詞/小池一雄 作曲/吉田 正 歌/橋 幸夫、若草児童合唱団

語り「小高い丘の城跡のくずれかけた東屋でその子は父を待っていた。この日の朝には帰るはず

の父であった。それが三ッ目の朝となり四ッ目の夜が来て、五ッ目の朝が雨だった」

しとしとぴっちゃん・しとぴっちゃん・しとぴっちゃん

哀しく冷たい 雨すだれ

おさない心を 凍てつかせ

帰らぬ 父を待っている

ちゃんの仕事は 刺客ぞな

涙かくして 人を斬る

帰りゃいいが 帰らんときゃあ

この子も雨ン中 骨になる

この子も雨ン中 骨になる

あ……大五郎まだ三才

ひょうひょうしゅるる・ひょうしゅるる・ひょうしゅるる

さびしく ひもじい北風

こけし頭を なでていく

帰らぬ 父はいまどこに

ちゃんの仕事は 刺客ぞな

涙かくして 人を斬る

帰りゃいいが 帰らんときゃあ

この子も風ン中 土になる

この子も風ン中 土になる

あ……大五郎まだ三才

語り「六ッ目の朝 霜が降りた

季節の変わり目をつげる別れ霜が……」

ぱきぱきぴきんこ・ぱきぴんこ・ぱきぴんこ

雨風凍って 別れ霜

霜踏む足が かじかんで

父をさがしに 出ていく子

ちゃんの仕事は 刺客ぞな

帰りゃいいが 帰らんときゃあ

この子も霜ン中 こごえ死ぬ

この子も霜ン中 こごえ死ぬ

あ……大五郎まだ三才

橋幸夫の『子連れ狼』は、小池一雄原作、小島剛夕画の劇画『子連れ狼』(1970年9月~1976年4月『漫画アクション』連載)のイメージソングとして、昭和46年(1971年)に、日本ビクターから発売されてヒットしました。劇画が大人気だったため、まず、レコード化がされて、さらに若山富三郎主演で映画『子連れ狼』が1972年に公開されると、人気の高さからシリーズ化され、全六作が撮られました。

萬屋錦之介主演の『子連れ狼 第三部』(1976年、日本テレビ系列)では、初めてこの歌が主題歌として使われ、ドラマを盛り上げていました。

第一部、第二部(1973~1974年)の主題歌は、バーブ佐竹が歌う『ててご橋』でしたが、橋幸夫の『子連れ狼』は、映画版第三作(1972年9月)や第四作(1972年12月)ですでにインストゥルメンタルや少女コーラスとして使われていました。実はテレビ化に当たっては、若山富三郎が猛烈に反対し、テレビ局との間がぎくしゃくした経緯があったため、若山に忖度して主題歌は全く違うものにしたのかもしれません。

何と言っても、「子連れの刺客」という設定が斬新でした。

若山富三郎版の映画がアメリカに輸出されることによって、原作劇画が世界的に注目されるきっかけとなりました。

あらすじを紹介しておきます。

公儀介錯人・拝一刀は、密偵組織である裏柳生を率いる柳生烈堂の謀略によりその地位を追われ、一族郎党すべてとともに妻薊を殺されてしまいます。

水鴎流の達人である拝一刀は、残された生まれたばかりの一子・大五郎を連れて、烈堂への復讐を期して、刺客稼業を続けながら諸国を放浪することになります。一刀は大五郎とともに冥府魔道に生きる覚悟をし、木製の乳母車に大五郎を乗せ、一殺五百両の刺客料で殺しを請け負うことから、「子連れ狼」と呼ばれるようになります。子連れ狼には柳生から五千両の懸賞金が掛けられ、辻々に似顔絵が描かれた高札が建てられたため、賞金狙いの武士や百姓などが一刀親子に襲い掛かりますが、ことごとく斬り捨てられてしまいます。

烈堂は復讐されることを恐れ、一刀と大五郎を亡き者にしようと、長男・柳生兵庫、次男・柳生蔵人、三男・柳生軍兵衛と次々に刺客を放つものの、ついに柳生一族すべてが一刀に打ち滅ぼされてしまいます。

拝一刀・大五郎と柳生烈堂との最後の果し合いが、八丁河岸で始まります。決闘を前にして、一刀を襲った柳生草(忍び)たちは、一刀の差し料である同太貫に研ぎ師の草が瑕疵を刻み、斬り合ううちに根元から折れてしまいます。草をすべて討ち取ったものの、刀折れ、重傷を負った一刀は、死力を尽くして烈堂と戦います。

幕府の公方や外様大名たち、直参、御三家親藩、町方などが遠巻きにして見つめる中で、死闘の果てについに一刀は力尽きて倒れます。立ち尽くす柳生烈堂に、大五郎が槍を拾い上げて突きかかると、烈堂は逃げることなく突くに任せて大五郎を抱き上げ、「我が孫よ──」と言うのでした。

ちなみに劇画『子連れ狼』は、こちらで全話無料で読むことができます!

↓ ↓ ↓

子連れ狼 ([完結]全403話 全巻誰でも無料)

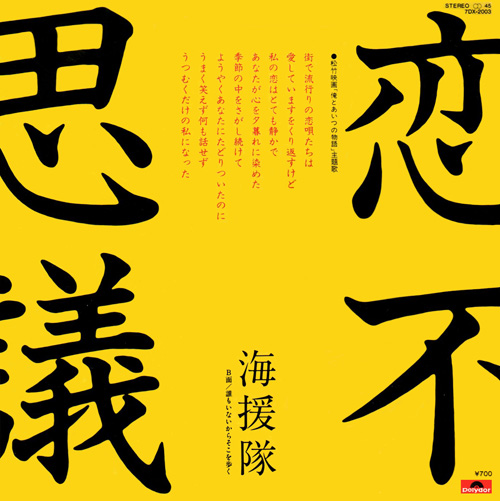

『恋不思議』海援隊(昭和57年・1982年)

『恋不思議』

作詞/武田鉄矢 作曲/山木康世 歌/海援隊

街で流行りの 恋唄たちは

愛していますを くり返すけど

私の恋は とても静かで

あなたが心を 夕暮れに染めた

季節の中を さがし続けて

ようやく あなたに たどりついたのに

うまく笑えず 何も話せず

うつむくだけの 私になった

人が人に 恋することが

とても不思議に 思えてくる

心が心を さがして歩く

恋することは 何て不思議なことだろう

街で流行りの 恋唄たちは

別れがくるさと 笑ってるけど

私の恋は たとえ夢でも

幸福そうに 息をしている

季節の花が 陽差しを さがし

そっと花びら ひろげるように

恋が肩を たたいた日から

迷わず あなたを みつめる私

人が人と 生きてゆくことが

とても不思議に 思えてくる

心が心と 肩よせ歩く

愛することは 何て不思議なことだろう

心が心を さがして歩く

恋することは 何て不思議なことだろう

海援隊の歌の中で、唯一好きなのが『恋不思議』です。

恋する仕方は、みんな同じでなくてよい。恋愛の教本に書かれているような、正しい恋の仕方などというものもない。ただ誰かを静かに恋する気持ちを、肯定的に描いているところがいいと思います。

コメント