- 「スポ根」といえば、梶原一騎をまっ先に語らねばなるまい

- 「スポ根」の歴史を主題歌でたどる!

- 『巨人の星』(昭和43年・1968年)

- 『アニマル1(ワン)』(昭和43年・1968年)

- 『柔道一直線』(昭和44年・1969年)

- 『タイガーマスク』(昭和44年・1969年)

- 『サインはV』(昭和44年・1969年)

- 『アタックNo.1』(昭和44年・1969年)

- 『あしたのジョー』(昭和45年・1970年)

- 『赤き血のイレブン』(昭和45年・1970年)

- 『金メダルへのターン』(昭和45年・1970年)

- 『キックの鬼』(昭和45年・1970年)

- 『ワン・ツウ アタック!』(昭和46年・1971年)

- 『ガッツ ジュン』(昭和46年・1971年)

- 『コートにかける青春』(昭和46年・1971年)

- 『ミュンヘンへの道』(昭和47年・1972年)

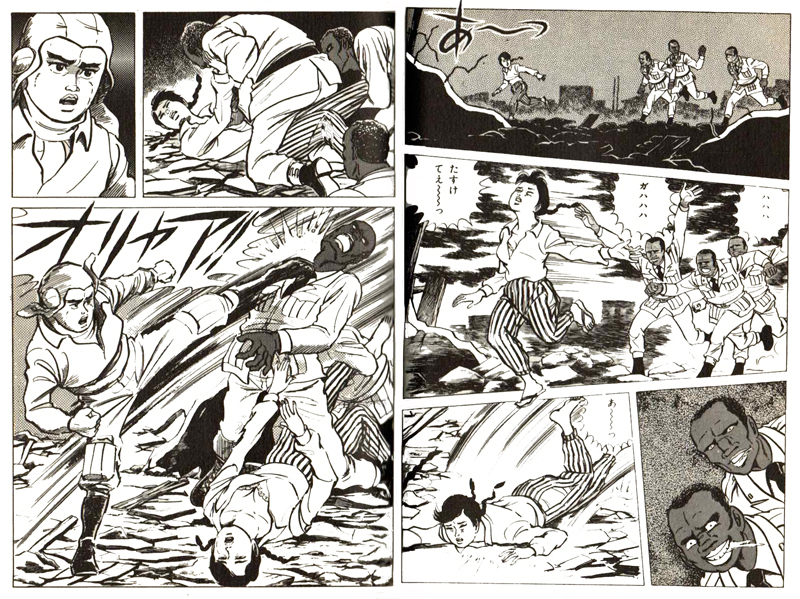

- 『空手バカ一代』(昭和48年・1973年)

- 『柔道讃歌』(昭和49年・1974年)

- 『エースをねらえ!』(昭和53年・1978年)

- 『燃えろ!アタック』(昭和54年・1979年)

- これが「スポ根」だ!──まとめ

「スポ根」といえば、梶原一騎をまっ先に語らねばなるまい

じつはマンガの変革期が来ていた!

「1970年代狂騒曲」で少し触れましたが、あらためて「スポ根」を取り上げたいと思います。

「スポ根」というと、単なるサブカルチャーの流行現象にすぎないと思う向きもあるかもしれませんが、マンガの世界に注目すると、これは戦後すぐに手塚治虫が「ストーリーマンガ」を引っさげて登場し、その革命的な斬新さに衝撃を受けた「トキワ荘グループ」などのマンガ家たちが後に続くことによって、日本のマンガが変革された時以来の、「第二の変革期」とも言える時代だったのかも知れません。

梶原一騎原作の『巨人の星』の登場によって、「スポ根」と呼ばれる一連のマンガやそれをテレビ化したものが爆発的ブームになりましたが、梶原によれば『巨人の星』は、吉川英治『宮本武蔵』のマンガ版を書く!というのがコンセプトだったそうです。

吉川英治の『宮本武蔵』は、昭和10年(1935)8月23日から昭和14年(1939)7月11日まで朝日新聞で連載されました。

それまでの「剣豪もの」とは違って、真剣勝負を通して「剣禅一如」の境地を求めるという、主人公の精神的成長を描く教養小説とすることで、戦時を生きる人々に生きる勇気を与えました。

「スポ根」そのものよりも、マンガが「よりリアル」に描く路線を選ぶことで、劇画の隆盛を呼んだことの影響が大きかったと思います。

「劇画とは何か?」という定義の問題がありますが、ここでは煩雑になるので避けておくことにします。

ただひとつ言えるのは、手塚治虫が築いてきたストーリーマンガ帝国には、近代主義に裏付けされた壮大な構想の物語がありましたが、そこでは「リアルさ」が追究されたことはなかったということです。

『巨人の星』では、実在する読売巨人軍の監督や選手たちを登場させたり、大リーグボールという想像上の「魔球」が登場する場合にも、「疑似科学的」解説が付けられて、その絵柄とともに物語の内容も、「リアルさ」を感じさせる工夫が凝らされていました。

『巨人の星』連載当時の『少年マガジン』には、貸本漫画出身のさいとう・たかをが『無用之介』を連載しており、「劇画」ブームを巻き起こしていました。

『巨人の星』の作画をした川崎のぼるは、さいとう・たかをのアシスタント出身でした。

その後、『少年マガジン』は、白土三平、水木しげる、楳図かずおなどの貸本漫画出身者をつぎつぎに登用して、劇画のリアリズムを前面に押し出し、原作付きマンガと劇画の二頭立てで進んでいきます。

「スポ根」や劇画の隆盛とともに、手塚治虫のマンガは読者から「古いもの」と思われ始め、だんだん人気が衰えていきました。

実際に手塚は、かなり苦しんだようで、アシスタントを呼び集め、

「この漫画のどこが面白いのか、君たち教えてくれ」

と、半分泣きべそをかくようにして言ったそうです。その手には『巨人の星』のコミックスが握られていました。

この話は、昭和43年頃のこととして伝わっています。

新しく急上昇して来るものがある一方で、旧体制を築いてきたものは消えていく、というのが、歴史の「転形期」の現象なのでしょう。

当時は、そんなことが起っているとは気づきませんでしたが、振り返ってみれば、それははっきりした光跡を描いて見えます。

佐藤紅緑と梶原一騎

昭和40年代当時、梶原一騎はテレビ化もされた『チャンピオン太』の原作などで一応の成功を手にしてはいましたが、元々は作家志望であり、マンガの原作者になるというのは彼にとって潔しとしないものでした。

当時のマンガ(漫画)は、小説などより一段低いものとみなされていたからです。

『少年マガジン』編集長に成り立ての内田勝は、マンガの地位を向上させたいという思いを抱いて、梶原一騎に白羽の矢を立てました。

「マガジンの佐藤紅緑になってほしい」

このひとことが梶原一騎の胸に刺さって、期せずして殺し文句となったらしいことが、内田には見て取れました。

この言葉を聞いた瞬間に、梶原の顔色が変わったからです。

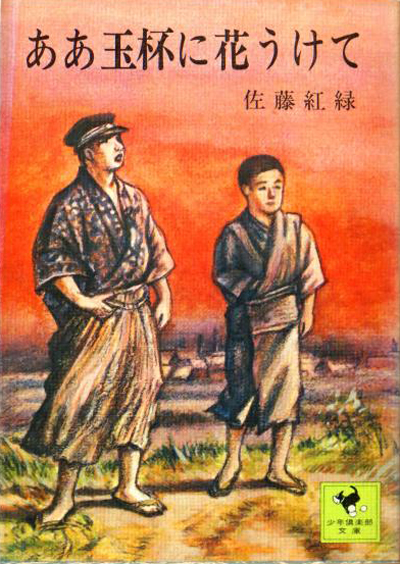

佐藤紅緑は、作家の佐藤愛子や詩人サトウハチローの父で、戦時中の少年たちが愛読した雑誌『少年倶楽部』に少年熱血小説の大人気作家として君臨していました。

代表作の『あゝ玉杯に花うけて』は、貧乏に負けず向学心に燃える主人公「チビ公」が、先輩からのいじめに耐えながら猛勉強し、一高に合格するまでを描いた熱血小説です。

『少年倶楽部』は大日本雄弁会講談社の発行で、戦後は講談社と社名を変えましたが、まさに講談社発行の『少年マガジン』は、『少年倶楽部』のDNAを受け継ぐ少年雑誌だったわけです。

熱血!──これこそが、梶原一騎が少年マンガ誌で復興した主要な「価値観」だったと思います。

目標に向かって一途に燃える心! とでも言うんでしょうか?

しかも梶原一騎の場合、そのためにはみずから「破滅する」ことも辞さないという凄まじいまでの一途さです!

『巨人の星』では、肉体的限界が来ていることを知りつつ大リーグボール3号を投げたために、飛雄馬の左手は破壊され、球界を去って行く姿で終ります。こんな終わり方をするマンガなんて、これまで見たことがありませんでした!

『あしたのジョー』では、主人公・矢吹丈は、ライバル・力石徹を死なせたトラウマを乗り越え、世界王者ホセ・メンドゥーサに挑戦し、人間としての限界を超えるほどのファイトを繰り広げ、勝負には敗れたものの、ジョーが求めていた「真っ白に燃え尽きる」まで闘いきって、「超熱血」の最後を迎えます。

「熱血」を追究していけば、この終わりかた以外はなかったと言える終わり方でした。

そして、「努力」や「熱血」から最も遠くにいたのが手塚治虫でした。

無論、「作品が」ということであって、手塚本人はマンガのためには努力を惜しまない熱血の人でした。ただ、彼の都会的センスが、それを表面に出すことをこばんでいました。

梶原一騎と三島由紀夫

三島由紀夫が自決した昭和45年11月25日、梶原邸に『あしたのジョー』の原稿を受け取りに行った『少年マガジン』編集長の宮原照夫は、珍しく30分ほど待たされました。

原稿を持って出てきて梶原が言ったのは、

「宮原さん、三島由紀夫の割腹自殺で、仕事が手につかないんだよ」

という言葉でした。

「今まで誰にも話したことはないが、じつは三島さんは、私が一番崇拝している人物だ」

そこで宮原は、三島由紀夫が『あしたのジョー』を読みたいために、映画の撮影で遅くなって買えなかった当日発売の『少年マガジン』を求めて、編集室に夜中に訪ねてきたことを梶原に話すと、

「そう……、こんな感動したことはないよ。三島さんが『あしたのジョー』を、それほどまでに愛読してくれていたなんて…」

梶原の言葉は、それきり途絶えてしまいました。(宮原照夫『実録!少年マガジン名作漫画編集奮闘記』)

ジョーになりきって描いていたちばてつやが、持病の十二指腸潰瘍を悪化させ、緊急入院したために長期休載するというアクシデントを挟みながら、『あしたのジョー』はそれから2年後に完結しました。

マンガからMANGAへ!

ここまでの梶原一騎やマンガ家たち、そしてマンガ雑誌編集者たちの奮闘の結果、「マンガ」の社会的な地位は格段の上昇を見せ、社会的に公認されたと言われました。

「右手にマガジン、左手にジャーナル」と言う言葉が、全共闘の学生の間で流行しているという報道もありました。「手にはジャーナル、心にマガジン」という言い方もあるようです。

マガジンとはもちろん『少年マガジン』であり、ジャーナルとはリベラル派の代表的雑誌だった『朝日ジャーナル』のことです。

リベラルな主張を支持しながら、心の方は日本的な「熱血」を信条とする生き方が、学生たちに支持されたということでしょう。

昭和45年(1970年)3月31日、日本航空のよど号が、新左翼グループ「赤軍派」9人によって乗っ取られる事件が起きました。

ハイジャック犯のリーダー田宮高麿が、

「最後に確認しよう。われわれは“明日のジョー”である」

という言葉を「出発宣言」に書き残して、北朝鮮へ政治亡命して行ったのも、時代を感じさせる出来事でした。

その後、大友克洋『AKIRA』の登場によって、日本の「MANGA」は世界から注目される存在となりました。

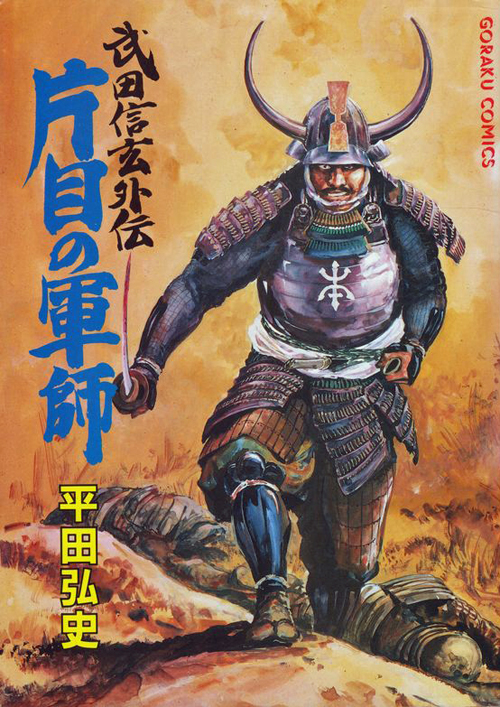

さらに小池一夫原作・小島剛夕画の『子連れ狼』や平田弘史の劇画なども、注目を浴びるようになっていきました。

平田弘史は、三島由紀夫も一目置いていたマンガ家です。

少女マンガの方では、水木杏子原作・いがらしゆみこ画『キャンディキャンディ』が世界中の少女たちの心をつかんでいました。

特にイタリアでは、物語を終らせないでくれという投書が山のように届いて、「このままにしておくと、病気で倒れるものが出て来る」と日本側関係者を脅して、イタリア国内限定の続編アニメが作られたほどでした。

私も『アタックNo.1』とか『エースをねらえ!』とか、少女マンガもたくさん持っていましたが、ほとんど手放してしまって、今でも残してあるのは『キャンディキャンディ』と、大島弓子の単行本のみです。(・o・〃) ポッ

それ以降のマンガとア二メーションの隆盛は、宮崎駿、高畑勲、押井守、庵野秀明などのアニメ作者たちの活躍もあって、「日本の代表的文化」と言われるまでになりました。

私の少年時代には、マンガは悪書追放運動の主要な対象であり、PTAから目の敵にされていました。それを思うと、隔世の感があります。

日本文化の「変革期」、あるいは「転形期」といった時期を、少年時代から青年時代にかけて体験できたことは、私の社会や世界を見る眼を変えずにはいませんでした。

梶原一騎原作作品と出会った頃

私と梶原一騎との出合いは、町の小さな貸本屋さんの平台に積まれていた処分品の中に、小遣いで買える値段の『少年マガジン』3冊綴じを見つけたことに始まります。

当時、テレビ化もされて大人気だった『8マン』のバックナンバーが読めるので買ったのでした。

私が小学生低学年の頃で、その頃は『鉄腕アトム』と『鉄人28号』が席巻していた時代で、興味の中心は「SFマンガ」でした。

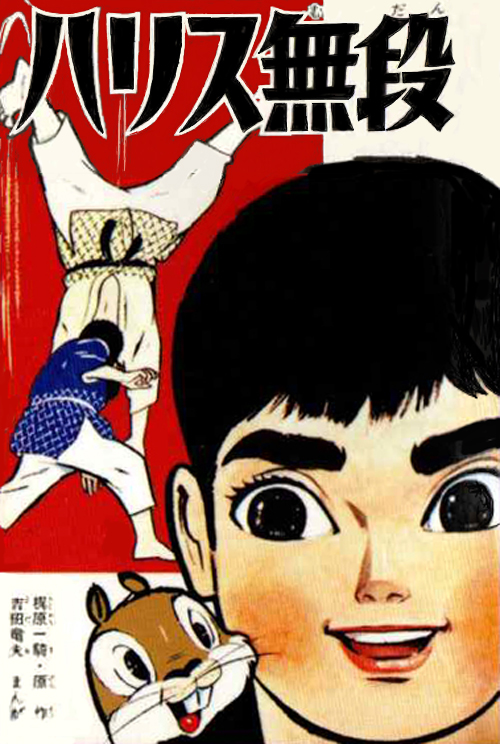

その『少年マガジン』には、梶原一騎原作・吉田竜夫作画の『ハリス無段』という柔道マンガが連載されていました。

吉田竜夫は絵物語作者からマンガ家に転身した経歴の持ち主で、この後さらにアニメの世界に転進し、タツノコプロを創業します。

『ハリス無段』では、すでに空想的な「必殺技」が登場していましたが、「熱血」の要素はまだなかったように記憶しています。

そしてすでに『ハリス無段』でも、オリンピックで日本柔道がヘーシンクに敗れたことから、「科学的柔道」の必殺技を編み出すという、『柔道一直線』と同じ動機から物語が始まっています。

たぶんこの作品が、私が梶原一騎と出会った最初だったと思います。

『巨人の星』が始まったのは、私が小学校高学年の頃で、週刊『少年マガジン』と月刊『少年』(光文社刊)だけは毎号買ってもらえたので、熱中して読んでいました。

雑誌『少年』には、『鉄腕アトム』と『鉄人28号』が連載されていました。

どちらも好きだったけど、どちらかといえば私は『鉄人28号』派でした。

今でも『鉄人28号』は完全版全集を揃えて持っています。それと『8マン』も!

でも『鉄腕アトム』の方は、バラバラに4冊ほど持っているだけです。

ほかに手塚治虫作品で手元に残してあるのは、『0マン』『ビッグX』『ピロンの秘密』『ふしぎな少年』『魔神ガロン』『W3』『ロップくん』『バンパイヤ』『どろろ』『ライオンブックス』といったところです。・・・けっこう手塚も好きじゃん!笑

やっぱ手塚治虫は、少年時代の大切な思い出ですね!

「スポ根」の歴史を主題歌でたどる!

『巨人の星』(昭和43年・1968年)

1968年3月30日 から1971年9月18日、日本テレビ系列で放映。

梶原一騎原作、川崎のぼる画の『週刊少年マガジン』連載の劇画が原作です。

アニメの主題歌というのは、ヒーローへの応援歌になっているものが多いですね!

『巨人の星』の主題歌『ゆけゆけ飛雄馬』は、ストレートに主人公・星飛雄馬への応援歌になっています。

『ゆけゆけ飛雄馬』

作詞/東京ムービー企画部 作曲/渡辺岳夫 歌/アンサンブル・ボッカ

大きな精神的ショックを受けたことを表現する「がーん!」というオノマトペ、炎のゆらめく大きな瞳など、ユニークさが満載の作品ですが、これらは梶原一騎の原作にはなく、作画の川崎のぼるの創作だったそうです。

なによりも新しい試みだったのが「マンガで人生を表現する」という原作者・梶原一騎の創作テーマそのものでした。

取材に来た記者たちからは「マンガで人生を教わろうとは思っていまへん」と拒否的な反応しかなかったそうですが、まもなく人気が爆発し、世にスポ根ブームを巻き起こしてしまいます。

主人公・星飛雄馬が多彩なライバルと闘いながら成長していく姿が描かれましたが、梶原一騎が意識して描いたものは、ライバルもまた主人公に勝るとも劣らない努力をする姿でした。

ライバルも、ヒーローと同じ人間である!という基本認識。

「スポ根」の真実は、そこにあると思います。

そこがそれまでの「ヒーロー物」とは決定的に違うところでした。

『巨人の星』のもう一つのテーマが「父と子」の闘いであり、伝説となった「頑固親父」星一徹が登場します。

世はどこの家庭にも「マイホーム・パパ」が居る時代になっていて、梶原が居を構えていた大泉学園は新興住宅地で、周りはそんなマイホームが集まっている町でした。親が子と友達のように接するなど、昭和11年生まれの梶原一騎には、なじむことの出来ない風潮でした。

そこで梶原は、子どもと徹底的に闘う頑固一徹の父親、「星一徹」を登場させます。

家の中に本当に居たら困るけど、子どもたちが心の中のどこかで求めてもいる「強い父親像」を、梶原一騎は描き出しました。

『アニマル1(ワン)』(昭和43年・1968年)

1968年4月1日から9月30日、フジテレビ系列で放映。

川崎のぼるの『週刊少年サンデー』連載のマンガが原作。

作詞/武井君子 作曲/玉木宏樹 歌/朱里エイコ

『アニマル1』は「スポ根」ブームの中で描かれましたが、川崎のぼるのマンガは、原作なしだといたって人間くさいものになります。

母親がいない7人家族という大家族の設定ですが、一家は川に浮かんだ船に住んでいます。船上生活者もしくは水上生活者と呼ばれる人たちだったのでしょう。

こういう設定にも、初めて出会いました。

スポーツ・ジャンルはアマチュア・レスリングという、あまりなじみのないものでした。

主人公・東一郎は、メキシコ・オリンピック(1968年開催)出場を目指していました。

『柔道一直線』(昭和44年・1969年)

1969年6月22日 から1971年4月4日、TBS系列で放映。

梶原一騎原作、永島慎二・斎藤ゆずる画の『週刊少年キング』連載の劇画が原作。

作詞/梶原一騎 作曲/林一 歌/桜木健一

原作の梶原一騎は、『巨人の星』の大ヒットで一躍人気原作者となって、あちこちのマンガ雑誌から原作依頼が殺到しました。

睡眠時間3時間という殺人的なスケジュールをこなすことになりましたが、『柔道一直線』もまたそんな中で書かれた作品の一つでした。

1968年、川端康成が日本人初のノーベル文学賞を受賞した頃のこと、梶原一騎は、

「川端康成がノーベル賞を取ったっていうけどよ、俺の方が原稿料は上なんだぜ」

と嘯いていたそうです。(斎藤貴男『梶原一騎伝』新潮文庫)

一条直也の必殺技「二段投げ」

『柔道一直線』については、こちらでも書いています。

↓ ↓ ↓

『主題歌でたどるテレビ「柔道ドラマ」の歴史』

『タイガーマスク』(昭和44年・1969年)

1969年10月2日から1971年9月30日、日本テレビ系列で放映。

梶原一騎原作、辻なおき画の劇画が原作。月刊『ぼくら』~『週刊ぼくらマガジン』~『週刊少年マガジン』と、発表誌を代えながら連載を続けました。

『行け!タイガーマスク』

作詞/木谷梨男 作曲/菊池俊輔 歌/ 新田洋、スクールメイツ

『タイガーマスク』のあらすじは以前にも書いているので、こちらをどうぞ。

↓ ↓ ↓

『タイガーマスク』の物語

TVアニメの『タイガーマスク』についてはこちら。

↓ ↓ ↓

『タイガーマスク』もうひとつの結末

『みなし児のバラード』(エンディング・テーマ)

作詞/木谷梨男 作曲/菊池俊輔 歌/ 新田 洋

『タイガーマスク』は『あしたのジョー』と並んで、「みなし児」が主人公の物語です。

『サインはV』(昭和44年・1969年)

1969年10月5日 から1970年8月16日、TBS系列で放映。

神保史郎原作、望月あきら画の『週刊少女フレンド』連載のマンガが原作の実写ドラマ。

作詞/岩谷時子 作曲/三沢郷 歌/麻里圭子、横田年昭とリオ・アルマ

『アタックNo.1』(昭和44年・1969年)

1969年12月7日 から1971年11月28日、フジテレビ系列で放映。

浦野千賀子の『週刊マーガレット』連載のマンガが原作。

作詞/東京ムービー企画部 作曲/渡辺岳夫 歌/大杉久美子

『アタックNo.1』もまた、『巨人の星』人気に便乗して、同じような少女マンガをという依頼のもとに描かれたものでした。

『あしたのジョー』(昭和45年・1970年)

1970年4月1日から1971年9月29日、フジテレビ系列で放映。

高森朝雄(梶原一騎)原作、ちばてつや画の『週刊少年マガジン』連載の劇画が原作。

『あしたのジョー』がスタートした時、まだ『巨人の星』が梶原一騎名義で同誌に連載中だったため、同じ原作者だと作品に対して先入観を持たれることを嫌い、本名の高森朝樹を一字だけ変えた高森朝雄名義で発表されました。

私も最初のうちは同じ原作者だとは気が付かなかったけれど、何かがきっかけで知ることになったのですが、それが何だったかはもう忘れてしまって思い出せません。

作詞/寺山修司 作曲/八木正生 歌/尾藤イサオ

梶原一騎こと本名高森朝樹(昭和11年生まれ)は、小学生の頃からケンカ三昧で、青山学院初等部から公立の小学校へと転校させられています。

父は文芸雑誌の編集者でしたが、朝樹の将来を心配して、昭和25年、誠明学園という教護院に預けてしまいました。

教護院というのは、以前は感化院と言われた、不良少年が社会復帰の訓練のために入る施設です。朝樹は中学生の時期をこの施設で過ごすことになりました。

これが朝樹には、心に深い傷を残す出来事になりました。

朝樹には両親が居ましたが、院生の大多数は片親か、両親の居ない子どもたちでした。

戦後間もない頃、浮浪児狩りで連れて来られた戦災孤児たちも、まだ大勢残っていました。

朝樹は、少年時代から厳つい体型をして腕力も強かったため、メガネを何度か割られながらも、1年も経つ頃には学園を制圧するボスになっていました。

『あしたのジョー』では、ネリカンに入れられたジョーが同室者から、絞ったぞうきんを口に突っ込まれ、数人がかりで体をねじられる「ネジリンボウ」とか、3段ベッドのてっぺんから体の上に降下される「パラシュート部隊」といったリンチを受けますが、これらの挿話は、教護院時代の体験や見聞した知識によるものと思われます。

梶原一騎は、その著書『劇画一代 梶原一騎自伝』の中で、「少年院のリンチは、こんなもんじゃない」とも言っています。

『ジョーの子守唄』(エンディング・テーマ)

作詞/梶原一騎 作曲/八木正生 歌/小池朝雄

尺八とキハーダの「タァアアアン」という音がなんともシブいですね!一気に演歌の世界に引き込まれてしまいます。

『赤き血のイレブン』(昭和45年・1970年)

1970年4月13日から1971年4月5日、日本テレビ系列で放映。

梶原一騎原作、園田光慶・深大路昇介画の『週刊少年キング』連載の劇画が原作。

『赤き血のイレブン』を連載中に、作画の園田光慶が突然失踪してしまい、新人の深大路昇介に引き継がれましたが、結局尻つぼみで終ってしまいました。

作詞/梶原一騎 作曲/大沢保郎 歌/フォー・メイツ

『金メダルへのターン』(昭和45年・1970年)

1970年7月6日から1970年9月28日、フジテレビ系列で放映。

細野みち子・津田幸夫共作の『週刊少女フレンド』連載のマンガが原作の実写ドラマ。

『プールに賭けた青春』

作詞/田波靖男 雨宮雄児 作曲/渡辺岳夫 歌/堀江美都子

『キックの鬼』(昭和45年・1970年)

1970年10月2日 から1971年3月26日、TBS系列で放映。

梶原一騎原作・中城けんたろう画の『少年画報』連載の劇画が原作。

作詞/野口修 作曲/小林亜星 歌/沢村忠、少年少女合唱団みずうみ

『キックのあけぼの』(エンディング・テーマ)

作詞/梶原一騎 作曲/小林亜星 歌/沢村忠

昭和44年(1969年)は空前のキックボクシング・ブームでした。

その人気を牽引したのが、キックボクシング界の王者・沢村忠でした。

「キックボクシング」というプロ・スポーツは、劇画『キックの鬼』を読んで初めて知りました。

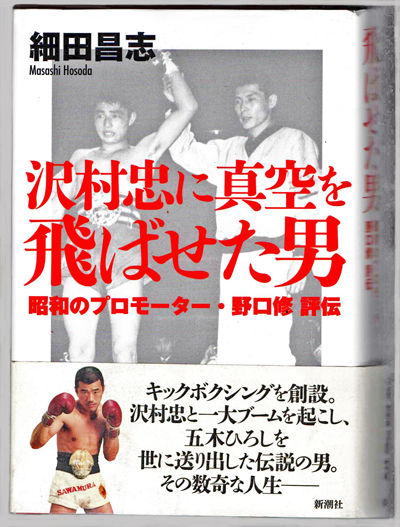

だから、てっきりキックボクシングというのは沢村忠から始まったと思い込んでいましたが、『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修 評伝」』(細田昌志、新潮社、2020年)を読んで、プロモーターの野口修が、日本独自ルールによるタイ式ボクシング──「キックボクシング」を構想し、テレビ放送にこぎ着けるまでには、極真空手の大山倍達や直接打撃の日本拳法空手道を率いる山田辰雄に協力依頼していた事実を知りました。

「キックボクシング」を興業として立ち上げるためには、それなりの人数の「選手」を揃えなければなりません。そのキックボクサーの供給先として、ムエタイ(タイ式ボクシング)のタイ人選手の外に、大山倍達と山田辰雄の「直接打撃空手」を当てにしていたわけです。

しかし山田辰雄とは、競技ルールで折り合うことが出来ず、協力を断られました。山田が絞め技や関節技なども含めるよう要求したためでした。

困った野口修は、右翼の大物、佐郷屋留雄に大山倍達を説得してくれるよう仲介を頼みました。

佐郷屋留雄に佐郷屋邸に呼ばれた大山倍達は、

「空手家は強いです。でも、タイ式ボクシングにはかないません。絶対に勝てません」

と答えました。

「大山君、人間というのはな、一か八かの勝負をせんと、大きな成功は覚つかんのだぞ」

そう言って佐郷屋は、三十三年前に浜口雄幸首相を狙撃した時のことを話し始めたと言うことです。

佐郷屋の強い勧めに抗弁できるすべもなく、大山は要請に応じました。

野口修は、極真会館の中村忠二段、黒崎建時四段、藤平昭雄初段を引き連れてタイ国に乗り込み、ムエタイ(タイ式ボクシング)対空手の興業が打たれました。

結果は、空手の2勝1敗、この実績を持ち還って、野口は、一度は断られた日本拳法空手道の協力を取り付け、極真空手とともに、日本でタイ式ボクシングを迎え撃つ準備を始めました。

野口は自前の選手を確保するために、大学の空手部に目を付けて候補を探したところ、日大芸術学部の剛柔流空手道部に、白羽秀樹という上段蹴りのきれいな選手がいることを知り、アプローチをかけました。

白羽秀樹は、昭和18年(1943年)、土木技師の次男として満洲の新京で生れました。

少年時代には祖父から義和団由来の中国拳法を教わりました。

終戦後、一家は日本に引き揚げ、東京青山に住んでいました。その頃は、ボクシングを習っていたということです。

中学三年生の時に、石原裕次郎のような大スターになることを夢見て、新東宝の新人オーディションに合格し、「城哲也」の芸名でニューフェイスとしてデビューしました。

それから数本の映画とテレビ・ドラマに出演しましたが、期待されたほどには売れず、新東宝の倒産などもあって大映に移籍することになりました。

大映の幹部から、一から映画や演劇全般を学び直してはどうかと言われたため、日大芸術学部に入学し、映画と脚本の勉強をしていました。

法政一高時代にはバレーボール部に入部し、大学三年生の時には剛柔流空手三段を取得し、「全日本学生空手道選手権大会」で優勝したと言われたこともありますが、正確な記録は確認できないようです。

白羽秀樹、──彼が後の「沢村忠」でした。

野口修は、中村忠が実際にムエタイに勝利した姿を見て、キックボクシングのエースにするのは中村忠しかいないと思っていました。

ところが、大山倍達との間で、新闘技の名称を「キック・ファイト」にしたいとか、顧問料や指導料や契約料を持ち出してきて金銭面で折り合いがつかず、そのうちに大山がエースとして当てにしていた中村忠を、ニューヨーク支部長にして転出してしまったことから、ついに決裂してしまいます。

もはやメインイベンターとして使えそうな選手は、白羽秀樹しかいませんでした。

しかし白羽は、本名でリングに上がりたくないというので、野口修がとっさに考えついたのが「沢村忠」というリングネームでした。

その名には、エースとして期待していた「中村忠」のイメージが根底にあったことは、容易に想像できます。

劇画『キックの鬼』では描かれなかった「キックボクシング前史」があったことを知り、『キックの鬼』というのは結局、梶原一騎が創作した「沢村忠伝説」だったのだな、と思いました。

『沢村忠に真空を飛ばせた男』という本は、「沢村忠伝説」の数々の虚構を暴いていてスリリングです!

すべて真剣勝負と思い込んで沢村忠の試合を見ていた者としては、衝撃的な暴露話の連続ですが、その中で最も衝撃的だったのが、沢村忠の全試合は「結末が決まっていた」という指摘です。

レギュラーテレビ放送の決定を得るためには、無敗のスターと、毎週のファイトが要求され、野口修にはそれに応えることが必要でした。

そのためには「真剣勝負」で幸運を当てにして試合することは考えられませんでした。

沢村忠は真剣勝負を希望していましたが、キックボクシングを軌道に乗せたいという野口修の強い要請を断ることが出来ませんでした。

昭和41年(1966年)4月の初試合から、突然失踪してしまう昭和51年(1976年)まで、沢村忠は肉体も精神もボロボロになるまで、リングの上で戦い続けました。

沢村忠に替わることのできるスター選手が育たなかったために、キックボクシング界のため、引退するわけには行きませんでした。

肉体の衰えとともに、いつしか沢村忠の代名詞である「真空跳び膝蹴り」が出せなくなっていましたが、私もテレビで応援し続けながら、大きな落日を感じさせるような淋しい試合だった思い出があります。

なお「真空跳び膝蹴り」の命名者は、テレビ実況アナの石川顕で、テレビ主導で決められたものだったそうです。

中学生時代、私の友人の家で、沢村忠に書いてもらったというサインを見せてもらったことがあります。

沢村の人気が絶頂の頃でした。

ちょうど色紙くらいの大きさの段ボール片に書かれていました。

東京の兄のところに遊びに行って、キックボクシングの試合会場に連れて行ってもらったところ、放送席に座っている沢村忠を目にしました。

友人はサインしてもらおうと思いましたが、色紙はもちろん、手帳さえ持っていなくて、何かないかと会場内を探したら、通路に落ちている段ボールの紙片を見つけました。

「サインしてください」と差し出したら、沢村忠は放送席にあったマジックペンでさらさらとサインをしてくれたそうです。段ボール片に・・・・

こんな逸話をきいているので、どんなに「沢村忠伝説」が暴かれたとしても、私には沢村忠の偉大さを疑うことが出来ないのです。

ほとんどが結末が決まっていたとされる沢村の試合の真相を確かめるのに、ちょうどいい動画を見つけました。

キックボクシングって、ほんとガードがいい加減だよな。どうぞ打ってくださいと言わんばかりに、甘い。

ノックアウトされて伸びるときは、両手を大きく広げて完全にグロッキー状態になるのが、負け方の様式のようです。

倒れてから、マウスピースを吐き出すというのも、お決まりの演出だったのがわかります。

ボクシングでKOされた選手は、苦しみもがきながらも、なんとかカウントエイトで立とうとしますが、キックボクシングでそういう場面はほとんど見たことがありません。リングに倒れたら、そのままノックアウトという場合がほとんどです。

本場タイでも、八百長禁止の正式な試合と、村祭りなどを盛り上げるための興業としてのムエタイは、はっきり区別されて行われていました。つまり、ムエタイの選手の多くは、筋書きのある試合においても、プロだったということです。

だから、それなりに「負け方」もうまい。

次の動画は、沢村忠の伝説の試合、サマン・ソー・アディソン戦が見られます!

沢村忠の第3戦、対サマン・ソー・アディソン戦。

じつはサマンは、試合前野口修から「試合を作ること」(八百長)を持ちかけられていましたが、これを断ったために、この一戦は真剣勝負でした。

空手着姿で蓮台に乗って現れた沢村は、16回のダウンを喫した末に、4ラウンド1分55秒でKO負けしました。

『スポーツの世紀』「 沢村忠・キックの鬼といわれた男」(TBS)

次の動画は、沢村の謎の失踪について触れています。この番組、リアルタイムで見たなあ。

『驚きももの木20世紀』「キックの鬼 沢村忠の真実」(1999年、朝日放送)

それまで所在の知れなかった沢村忠は、1990年代の一時期、突然マスコミに露出し始めました。

それは彼の長女が歌手デビューし、「沢村忠の娘」が売りの一つだったので、後押しする意図があったということです。

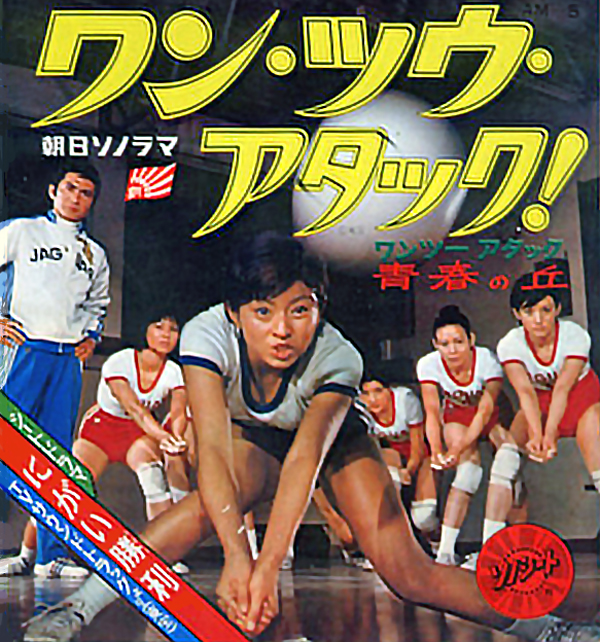

『ワン・ツウ アタック!』(昭和46年・1971年)

1971年4月3日から6月26日、東京12チャンネルほかで放映。

けっこう熱心に毎週見ていた覚えがあります。

伴久美子(バンビ)役の大田黒久美が可愛かったからかな?

主題歌『若い太陽』も悪くなかった。

『若い太陽』

作詞/伴田充 作曲/いずみたく 歌/いぬいなおみ

『ガッツ ジュン』(昭和46年・1971年)

1971年4月11日から1971年11月21日、TBS系列で放映。

神保史郎原作、小畑しゅんじ画の『週刊少年チャンピオン』連載のマンガが原作の実写ドラマ。

この番組は・・・『巨人の星』でスポ根にハマった者としては、実写で「魔球」を見せられても、「がーん!」と言う感動を覚えるには至らず、いつか見ることがなくなって、終っていきました。

作詞/伊上 勝 作曲/鈴木邦彦 歌/藤間文彦

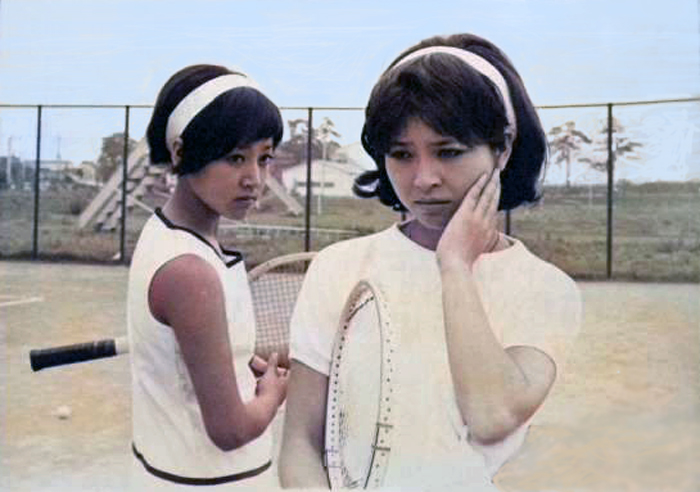

『コートにかける青春』(昭和46年・1971年)

1971年9月3日 から1972年8月25日、フジテレビ系列で放映。

志賀公江『スマッシュをきめろ!』(『週刊マーガレット』連載)が原作。

紀比呂子の初主演作『アテンションプリーズ』(1970年、TBSテレビ系)を見てから、まん丸い顔にビビビビと来てしまい、すっかりファンになってしまいました。なので当然、この『コートにかける青春』も毎週見ていました。

『きめろ!スマッシュ』

作詞/武鹿悦子 作曲/小林亜星 歌/堀江美都子 ヤングフレッシュ

『ミュンヘンへの道』(昭和47年・1972年)

1972年4月23日から8月20日、TBS系列で放映。アニメに実写も取り入れたアニメ・ドキュメント。

登場する人物たちはすべて「実名」で、しかも現役のバレーボール選手たちなので、「お。だいじょうぶか?」という感じで見ていました。

なにしろ題名通り、ミュンヘン・オリンピック(1972年8月開幕)に向けて、金メダルを目指して闘う日本チームが主役なので、アニメが放送されている間にも、実際のオリンピックへ向けての予選試合がテレビで放送されるわけです。

猫田勝敏、森田淳悟、横田忠義、大古誠司といったアニメで知った選手たちが、現在進行形でテレビで試合をしているという、「負けちゃったら、アニメの方はどうなるんだろ?」という疑問が頭をかすめながら応援していました。

女子バレーボールは、東京オリンピックでの大松博文監督率いる「東洋の魔女」の活躍でメジャーな人気を保っていましたが、男子バレーボールの方はマイナーな存在に過ぎませんでした。

その状態をなんとかしたいと思った松平康隆監督が、TBSテレビに企画を持ち込んで実現したのが『ミュンヘンへの道』でした。

現実とアニメが同時進行していくという企画なので、予選で負けでもしたら目も当てられません!

しかし、松平康隆監督には勝算があったのだと思います。

それは「Aクイック」や「Bクイック」といった新しい技を、男子バレーボールチームが生み出していたためです!

いまでは世界中のどのチームも普通に使っていますが、当時は世界が初めて見る技だったわけで、優勝の鍵を握ることが明らかだったのでしょう。

そして実際に、ミュンヘン・オリンピックで日本の男子バレーボールは金メダルに輝いたのでした。

主題歌 Full version

作詞/阿久悠 作曲/渡辺岳夫 歌/ハニー・ナイツ

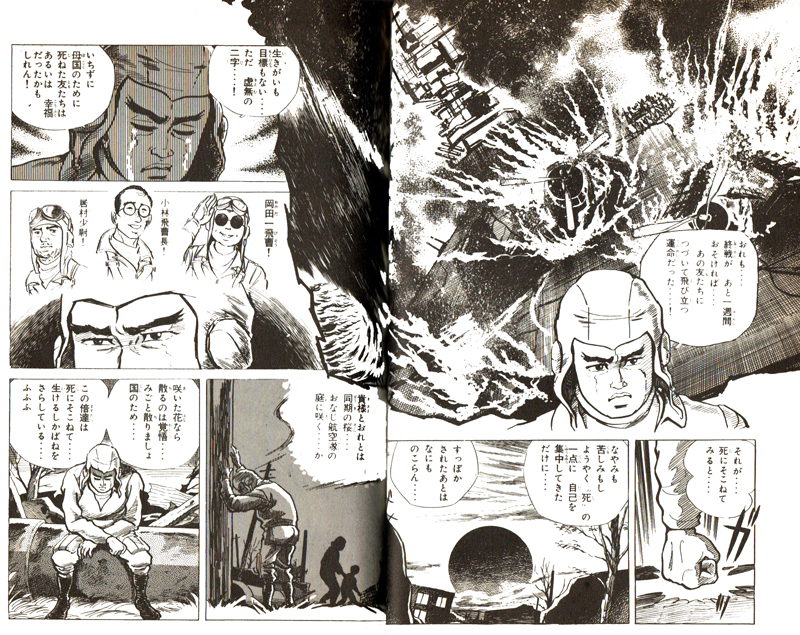

『空手バカ一代』(昭和48年・1973年)

1973年10月3日から1974年9月25日、NET系列で放映。

梶原一騎原作、つのだじろう・影丸譲也画の『週刊少年マガジン』連載の劇画が原作。

作詞/梶原一騎 作曲/平尾昌晃 歌/大安蓮(子門真人)、パイオニア児童合唱団

『空手バカ一代』に夢中になって、木材の切れっ端を見つけてきては、手刀で割るというか、力まかせにたたき折るということをやっていましたが、(あ。骨折したかも・・・)と思いながら、痛いのをがまんしてやっていたな。笑

素人はマネしない方が身のためです。

でも、一度はやってみたくなるんだよなあ!

『空手道 おとこ道』(エンディング・テーマ)

作詞/梶原一騎 作曲/小谷充 歌/山崎照朝 、ロイヤルナイツ

エンディング・テーマを歌っている山崎照朝は、れっきとした極真会館の有段者。

歌もハートが入っていて、聞かせますね!

山崎照朝は原作劇画の『空手バカ一代』にも登場しますし、後にキックボクサーとしても活躍しましたが、広く一般に知られるまでには至っていないと思います。

「スポ根」の主題歌だけを集めたマイ・CDを作成して、カー・ステレオでガンガンかけながら運転するのが楽しみだった頃、あるとき交差点で停車したら、前に止まったのが地元の極真会館支部道場の車だったことがあります。車のボデイに名前が書いてあったのでわかりました。

ちょうど『空手道 おとこ道』をガンガン鳴らしていたために、「なんかオレ、極真会館の宣伝カーになってね?」とバツが悪かったのを覚えています。

『大山倍達正伝』が暴いた「大山倍達伝説」の真相!

梶原一騎原作『空手バカ一代』を読んだわれわれ第一次読者の多くは、この作品が「実話」に基づくものとして受け取りました。

それは、梶原一騎自身の文章で、次のように物語が始められていたからです。

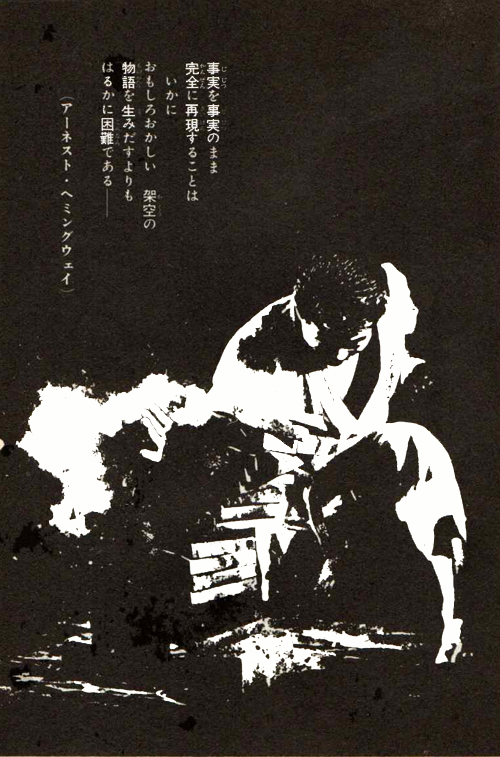

事実を事実のまま

完全に再現することは

いかに

おもしろおかしい 架空の

物語を生みだすよりも

はるかに困難である──

(アーネスト・ヘミングウェイ)

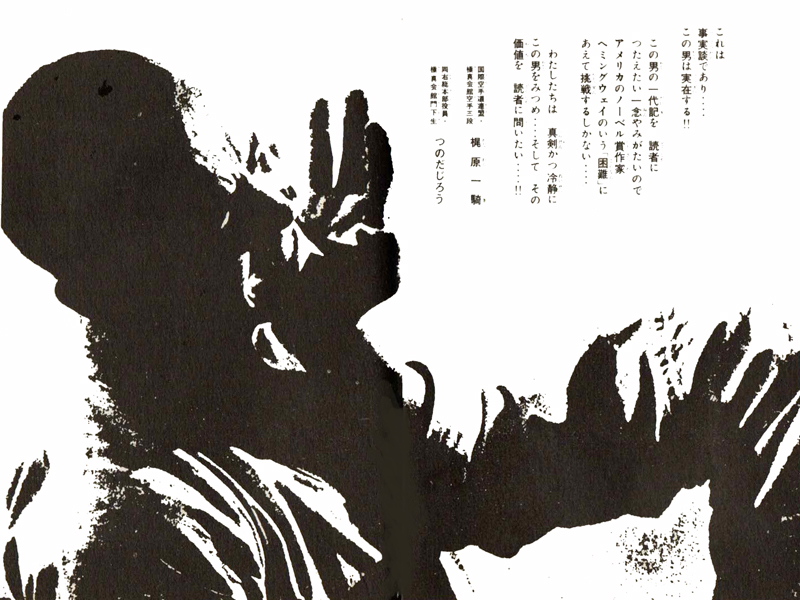

これは

事実談であり・・・・

この男は実在する!

この男の一代記を 読者に

つたえたい一念やみがたいので

アメリカのノーベル賞作家

ヘミングウェイのいう「困難」に

あえて挑戦するしかない・・・・

わたしたちは 真剣かつ冷静に

この男をみつめ・・・・そして その

価値を 読者に問いたい・・・!!

国際空手道連盟・

極真会館空手三段 梶 原 一 騎

同右総本部役員・

極真会館門下生 つのだじろう

「事実を事実のまま完全に再現する」困難に挑戦するって、梶原一騎が言ってますからね! まさか嘘偽りを書いたりはしないでしょう!

『空手バカ一代』を読んで「大山倍達」と「極真空手」にイカレてしまい、大山の著書『闘魂』とか『ケンカ空手世界に勝つ!』とかも読んで、ほぼほぼマンガと同じようなことが書かれていたので、「おおお! やっぱり、これは事実なのか!」と信じたものです。

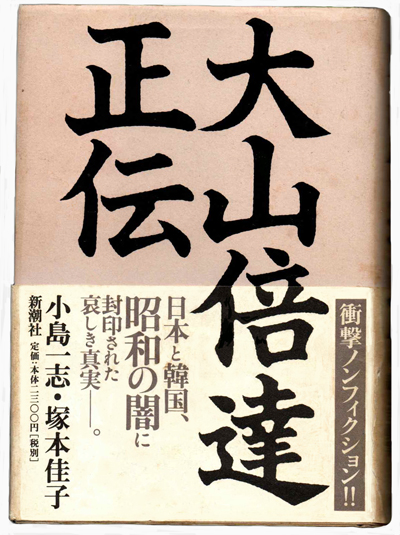

それから三十年余り後、『大山倍達正伝』(小島一志・塚本佳子、新潮社、2006年)という本が出て、意外なことにというか、やっぱり!というか、主なエピソードの多くが、大山倍達自身と梶原一騎によって創作された「伝説」であることを知りました。

その「大山倍達伝説」の主要なものを、見ていきたいと思います。

「大山倍達伝説」その1 国籍

大山倍達、本名・崔永宜、大正10年(1921年)、朝鮮(現韓国)全羅北道金堤郡龍池面生れの韓国人です。

大山の著書では、東京生まれの日本人であるとされてきましたが、それは虚構でした。

『空手バカ一代』では、「日本人・大山倍達」が強調されており、彼が朝鮮人であるなどとは、この作品を読んだだけでは誰も思わなかったはずです。

この一事だけをとっても、梶原一騎が言う「事実」とは何なのか、わけがわからなくなります。

初めて大山倍達をテレビで見たとき、よく聞き取れない日本語を話すのを聞いて、「日本人じゃない!」とすぐに気付きました。

あのとき感じた違和感は、今も忘れることができません。

アメリカ遠征から帰国後の昭和43年(1968年)に、大山倍達は朝鮮国籍から日本国籍に帰化していますが、韓国国籍を抹消する手続きがなされなかったため、ずっと二重国籍の状態になっていました。

しかし、だいぶ後まで大山はそれに気付きませんでした。

このことは大山倍達の後半生に、思いがけない形で影響を現して来ます。

「大山倍達伝説」その2 朝鮮武術「借力」

「大山倍達伝説」では、子どもの頃に満洲に住む姉の所に預けられ、姉の農場で働く「李相志」という男から、朝鮮半島に古くから伝わる「借力」という武術を習ったことになっています。

しかしこの「借力」という武術は、大山の著書にしか出てきた記録がなく、韓国には存在しないものでした。「借力」も「李相志」という男の存在も、大山が創作したものでした。

大山は、18歳で日本に密航を企てるまで、生れた村から出たことがありませんでした。

満洲に預けられたという「大山倍達伝説」は、虚構だったことになります。

龍池面での幼少年時代の出来事が、満洲に置き換えられて語られたと考えられます。

崔家は極めて豊かな豪農で、父・承鉉は村の権力者であり、日本の植民地時代にあっても、親日家だったということです。

父はよく軍人の伝記などを大山に語って聞かせました。

大山は、世界的な視野と上昇志向を父から受け継ぎ、「世界一になりたい!」「強くなりたい!」という志を抱くようになっていきます。

大山の少年時代は、彼が吃音だったこともあり、うまく言葉で表現できないもどかしさも手伝って、手の付けられない乱暴者で通っていました。

大山少年は、いつも「ケンカに勝つにはどうすればいいか?」を考えていたそうです。

小学生の頃、父が経営する農場で働いていた季節労働者からボクシングを教わり、以後熱中するようになって、より一層腕力に磨きがかかっていきました。

ソウルの中学校に入学した大山は、ソウルYMCAで本格的にボクシングを学び始めました。

下宿生活では、父から解放された自由を満喫しながら、喧嘩とボクシングで腕試しを重ねていました。

後の大山に精神的な影響を与える、吉川英治『宮本武蔵』やパスカルの『パンセ』を、すでに中学時代に読んでいました。

「正義なき力は圧政なり、力なき正義は無能なり」という大山伝説によく出て来る言葉は、パスカルの『パンセ』の中の言葉でした。

書かれなかった事実があった!

大山倍達が最初に学んだ空手の師は、曹寧柱という人物です。京都の義方会道場で剛柔流空手を教えていました。

大山の人生に大きな影響を与えた人物ですが、なぜか「大山倍達伝説」には、曹寧柱が登場してきません。

曹寧柱は、石原莞爾の東亜連盟の活動家であり、朝鮮独立の志を抱く民族運動家でもあり、また鍛え抜いた肉体を持つ空手家でもありました。

大山は、日本密航のチャンスを待って釜山港に滞在していた時に、曹寧柱の講話を聞き感動して挨拶をしに行きます。

昭和14年(1939年)、大山が釜山港から下関港へ密入国してからは、京都の曹寧柱を頼っていき、「建青」という民族団体に所属するきっかけとなりました。

曹寧柱には、生活の面でも、また空手修業の面でも、多大な世話を受けました。

終戦当時の日本では、共産主義思想を奉じる「朝連」(在日朝鮮人連盟)と自由主義を掲げる「民団」(在日本大韓民国民団)・「建青」(在日朝鮮建国促進青年同盟)は、朝鮮人同胞同士で血みどろの殲滅戦を戦っていました。

朝鮮半島が北と南に分断して新国家が成立すると、半島情勢を反映して、両者の対立は決定的なものとなりました。

以後、占領下日本で、双方の団体は死傷者が続出するような抗争を繰り広げますが、大山倍達は「建青」の戦闘部隊長として先頭に立って戦い、敵方に「空手の大山」として知れ渡り恐れられるようになっていきます。

この頃大山たちが稽古に精を出していた空手は、武道としての空手ではなく、ただ敵を叩きのめすための「実戦的」空手でした。

密入国後の大山倍達は、本名の崔永宜や、通名の大山虎雄、大山猛虎などと名乗っていました。

日本国は敗戦によって国権を停止されていたため、警察組織には不逞朝鮮人たちを取り締まるだけの力がありませんでした。

不甲斐ない権力をなくした警察の代わりに前面に出て、朝鮮人暴力集団を力で押さえたのが、それぞれの地方の日本のヤクザ組織でした。

虚構の「大山倍達伝説」が語られることによって消されたもの──それは「朝鮮人・崔永宜」であり、「民族運動の戦闘隊長・大山」の過去でした。

それを隠蔽するために、師・曹寧柱の存在もまた語ってはならなかったのです。

「大山倍達伝説」その3 特攻隊の生き残り?

「大山倍達伝説」の中でも、特攻隊崩れの大山が闇市で、空手で米兵を倒したり、愚連隊と戦ったりする立ち回りは、花のある見せ場の一つになっています。

だが実際の大山倍達は、軍隊に入隊した事実はなく、当然、特攻隊に志願することなどあり得ませんでした。

大山が日本で軍人になることを熱望していたのは事実ですが、希望する陸軍士官学校に入学するには資格が必要でした。

昭和15年(1940年)4月、陸軍士官学校に入学する資格を得るため、曹寧柱に身元引受人になってもらって、山梨航空技術学校に入学。そこはパイロットの養成所ではなく、飛行機の整備技術を教える学校でした。大山は19才になっていました。

拓殖大学に入学したとも著書では語られていますが、大学側の記録には残っていないため、大学側では否定しています。

ただ、早稲田大学を2年で中退した記録は残っていました。

大山は陸軍士官学校の試験を受けますが、結果は不合格でした。

成績が悪かったというよりも、大山が「建青」に所属していたため、特高に目を付けられていたのが原因のようです。

特高(特別高等警察)というのは、共産主義者など反国体活動を取り締まる日本の秘密警察で、その情け容赦ない拷問が恐れられていました。

この頃の大山は、親に勘当されていたため金の無心が出来ず、いつも金欠病と空腹に悩まされていました。

夜の町に出ては、不良やヤクザ者を見つけて喧嘩をふっかけ、巻き上げた金で空腹を満たしていました。

その後、大山は「朝鮮人徴用令」によって、千葉県館山の飯場に配属されたことがわかっています。

普通、飯場は重労働なため嫌がられるのですが、大山は飯がたっぷり食えるというのと、空手の修業になると考えて希望したと考えられます。

「大山倍達伝説」における特攻隊説話は、自らが日本人であることを強調するために作り出された虚構でした。

でもその虚構には、日本で軍人になるという、彼の青春の夢が反映されていたのかも知れません。

「大山倍達伝説」その4 米兵襲撃とヤクザの用心棒

「大山倍達伝説」における米兵襲撃説話については、こちらでも取り上げたことがあります。

↓ ↓ ↓

「さようなら 月光仮面」

この時は、すでに『大山倍達正伝』を読んでいましたが、語るべき時代が梶原一騎の「大山倍達伝説」が最も流布されていた頃だったので、伝説のままを書きました。

そして、いつか『大山倍達正伝』を紹介しなくちゃならないな、と思っていました。

ここで言及した「米兵襲撃」とは、池袋のあたりで夜な夜な米兵に日本の女性が襲われているという噂を聞いた大山が、米兵を待ち伏せては叩きのめすことに熱中し、MP(米軍憲兵隊)に付け狙われていたという話を指します。

ですが、無論そんな事実はなく、GHQ占領下で米軍に手向かえるだけの武力を、朝鮮人ヤクザといえども持っていたはずがありません。

大山がいかに強くても、米軍の機関銃や戦車相手に戦えたとは思えません。

じつは「朝連」との抗争事件のひとつ、「建青城南支部襲撃事件」における朝鮮人同胞との乱闘事件を、相手を米兵に置き換えて語ったものでした。

米兵が日本人女性を襲うということも、時に発生はしましたが、待ち伏せて現場を押さえられるほどに頻繁に発生していたわけではありません。

MPの監視も厳しく、米兵にはやりにくく、むしろ朝鮮人や台湾人たち「第三国人」の方が、日本人に対して無法行為を働くことの方が頻繁でした。

とすると、大山がテレビで語っていた「大山倍達-月光仮面モデル説」も、その前提である米兵の日本女性強姦が怪しいとなると、これも虚構の「大山倍達伝説」かと疑ってみる必要がありそうです。

闇市でヤクザの用心棒をしていたという「大山倍達伝説」もありますが、当時日本人ヤクザと朝鮮人は対立関係にあったので、大山が日本人ヤクザの用心棒になることはあり得ません。

ただ朝鮮人愚連隊「町井一家」の頭領・町井久之(本名・鄭建永)とは、よく一緒に朝連との抗争に出向いており、大山と町井一派が出て行くだけで、朝連側は総崩れになりました。

そういう縁で、町井久之と大山は兄弟同様に親しくしていたので、昭和23年(1948年)以降大山が民族運動から距離を置き始めた頃、大山が町井久之の「食客」になったことがあったようです。

町井久之は当時、日本人ヤクザと抗争を繰り広げていたため、大山を喜んで迎え入れました。

大山がヤクザの用心棒をやっていたというのは、その事実を基にして作られた「伝説」だったのかも知れません。

「大山倍達伝説」その5 本当に「山籠もり」をしたのか?

大山が千葉県にある清澄山に籠もって空手の修業をしたという「山籠り伝説」があります。

里心をおこしても山を下りられないように、みずから片眉をカミソリで剃リ落して、恥ずかしくて山を下りられないようにしたというのが、『空手バカ一代』でも印象的なエピソードでした。

しかしこの伝説も、周辺の人の証言や状況証拠からして、虚構というしかないようです。

この頃の大山は、「建青」の幹部であり戦闘隊長として、抗争の前面に立って活躍していたので、とても長期間あけて山籠もり出来るような状態にはありませんでした。

やれたとしても、短期間の「合宿」のようなものだったろうと、著者は推測しています。

「眉を剃った」話も、大山の剛柔流空手の師とも言える山口剛玄が、すでに著書『剛柔の息吹』に書いていた逸話と同じ内容でした。

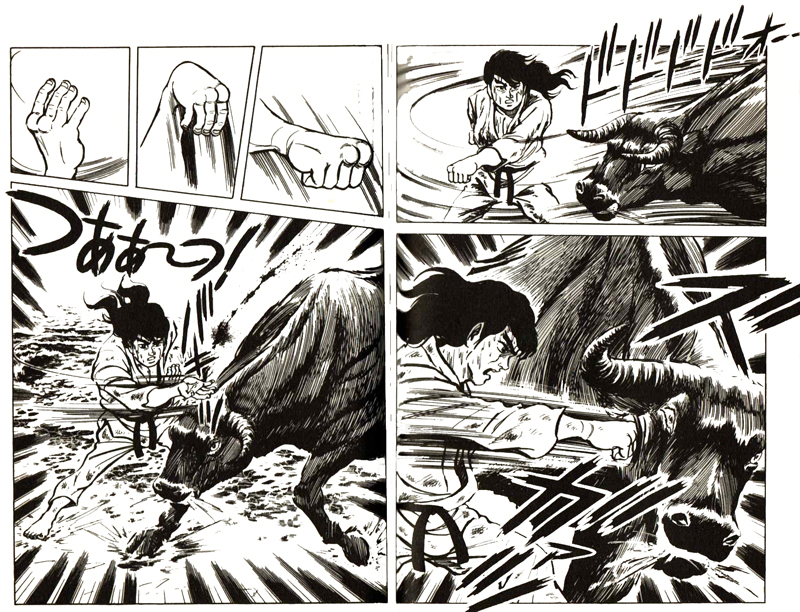

「大山倍達伝説」その6 「牛殺し」は本当か?

『空手バカ一代』で有名になった逸話の一つに、シカゴで大山が猛牛と戦い、空手で角をへし折って、アメリカの観客から「ゴッド・ハンド」と賞賛されるシーンがあります。

大山自身は、昭和28年(1953年)の第2回目のアメリカ遠征時、プロレスのプロモーターに「牛との格闘」を提案し実行寸前まで行きましたが、動物愛護協会からクレームが付いて実現しなかったと言っています。

では『空手バカ一代』の「ゴッド・ハンド」のシーンは何なのか、著者が生前の大山に確認すると、「あれは梶原(一騎)が作った話だ」と言っていたそうです。

「大山倍達伝説」は、大山自身が作ったもののほかに、梶原一騎が勝手に作った伝説も含まれていたことがわかります。

アメリカ遠征から帰った大山は、今度は日本でも「牛との格闘」を実現しようとしました。

当時は、力道山がふるう「空手チョップ」の人気が高かったことから、空前の「空手ブーム」が起きていました。

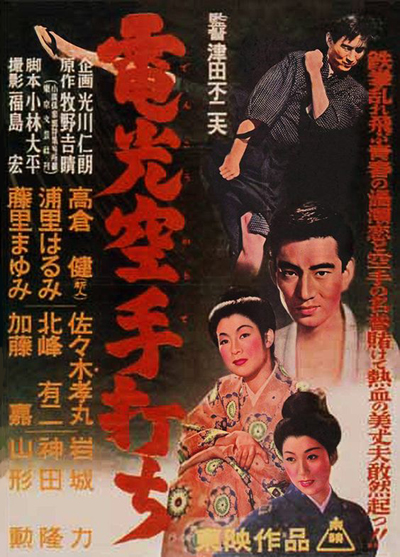

たくさんの「空手映画」が作られ、高倉健のデビュー作『電光空手打ち』も、このブームの中で撮られた空手映画でした。

空手ブームは「空手家・大山倍達」を売り出す絶好のチャンスでしたが、大山に空手家として映画出演するチャンスが巡ってきました。

『猛牛と闘う空手』(1957年)がそれで、昭和29年(1954年)1月、千葉県館山市の八幡海岸で牛との格闘が一般公開され、千名を越す観客の前で、大山の牛との戦いが始まりました。

今見てみると、嫌がる牛を無理矢理引きずり倒して、手刀で牛の角を折ったものの皮がつながっていて外れないため、手でむしり取ったりしています。

映画『猛牛と闘う空手』(1957年)

12分間の短い映画なので、ニュース映画として、長編映画の間に流されました。

それでも当時は、この映画に感動して空手を始めた人もあったようです。

「牛殺しの大山」の呼び名がこの映画から付いたことになっていますが、昭和29年(1954年)に大山が力道山とやった雑誌『オール読物』の対談の中で、「屠殺場で牛を手刀で殴ったことがあるが、口や鼻から血を流したが、倒れずにもの凄く暴れた。以来、牛を倒すことを諦めてしまった。だから、私が牛を殺すというのはウソですよ」と語っています。

牛を殺すことが無理ならば、角を折ってみようと思うようになったということです。

昭和31年(1956年)11月、2度目の牛との格闘が東京の田園コロシアムで公開され、二千人の観客を集めて、TBSテレビで放映されました。

尻込みする黒毛の雷電号を捻じ倒しはしたものの、観客が期待する空手はついに炸裂することなく終ってしまいました。

観客は呆然としていましたが、実は動物愛護協会から「牛の角を折る行為は虐待である」という抗議が入って、会場側から「角折り禁止」が申し渡され、主催者側もそれを飲んだ結果でした。

この時の牛との格闘は、様々な新聞・雑誌で報じられたため、大山は空手界のホープと目されるようになりました。

まだマンガ原作者になる以前の梶原一騎も、『少年画報』昭和31年1月号に、田園コロシアムでの大山対雷電号の戦いを題材とした『猛牛対空手王の決闘』という絵物語を発表しています。

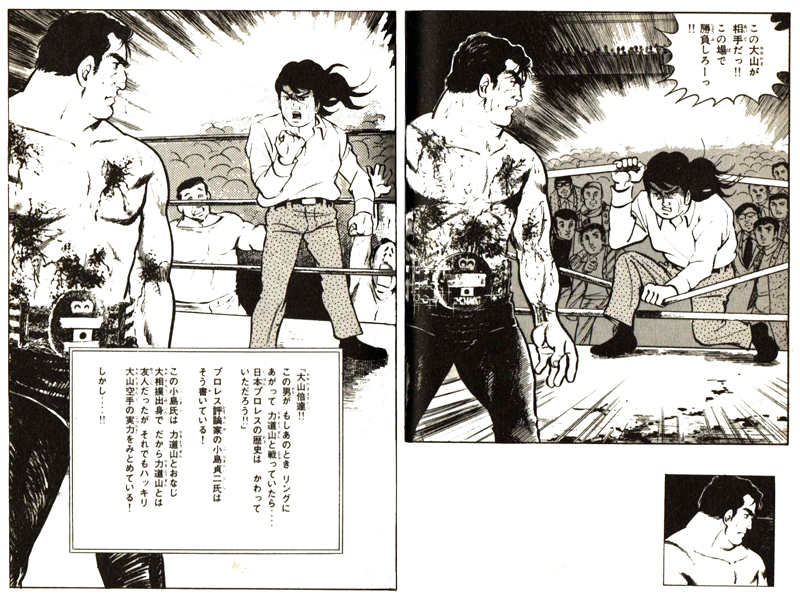

「大山倍達伝説」その7 力道山に挑戦したのは本当か?

「大山倍達伝説」の中で有名な逸話に、昭和29年(1954年)12月22日、力道山と木村政彦が「プロレス日本一決定戦」と銘打った試合を行い、木村は力道山に敗れますが、会場で見ていた大山が怒り狂って、力道山に勝負を挑んだというのがあります。

プロレスリング日本選手権 “昭和の巌流島” 力道山対木村政彦

「野郎! 力道め。俺が殺してやる」と叫んで席を立ち、リング目指して飛び出したと、大山は自著で書いています。

リングに上がろうとするも二人のレスラーに取り押さえられ、目的を果たすことができませんでしたが、試合の後も大山は力道山を求めて、夜な夜な赤坂の街を探し回りました。

赤坂にはリキの店「ニュー・ラテン・クォーター」があり、力道山はよくその店を接待に利用していたからです。

試合は引き分けにする契約だったのが、力道山の掟破りで木村が負けたとする説があり、大山もそう信じていたようです。

『空手バカ一代』ではその説の通りに描かれたことから、力道山が所属していた日本プロレス協会関係者を激怒させる結果を招きました。

力道山は大相撲出身で、最終番付は関脇でした。昭和25年(1950年)9月場所を前に力士を廃業し、プロレスラーに転向しました。

力道山は朝鮮半島咸鏡南道(現北朝鮮)出身の本名金信洛という朝鮮人でしたが、同年11月に偽造戸籍を作って就籍届を提出したところ受理されたため、朝鮮人としての出自が戸籍から消えました。

この日から「日本人・百田光浩」として生きることになり、朝鮮人であることを徹底して隠すようになりました。

サンフランシスコ講和条約が結ばれ、昭和27年(1952年)4月に条約発効後は、在日朝鮮人たちは日本国籍が剥奪されることになったので、そのために帰化を急いだのかも知れません。

当時は朝鮮半島への渡航が出来なかったため、日本国内に朝鮮戸籍を作ってくれる機関があって、同様の偽造戸籍を持っていた朝鮮人が大勢いたそうです。

つまり、大山倍達や力道山は、特別に違法行為をしていたわけではなく、当時はよくあったことをやっていたことになります。

大山が興奮して力道山に挑戦したことは、複数の目撃者の証言があり、事実でした。

力道山は、当時木村政彦率いる国際プロレスの興行主だった山口組の襲撃を恐れて、1週間ほど自宅に引きこもっていました。

力道山率いる日本プロレス協会の興業を仕切っていた、永田貞雄という侠客上がりの人物がいて、彼の仲介によって、山口組三代目組長・田岡一雄と力道山との間で手打ちが行われました。

これ以降、もし大山が力道山と戦って再起不能にでもしてしまえば、木村側の永田らだけでなく、田岡率いる山口組まで敵に回してしまいます。

その結果、大山が所属する民団や建青などの民族団体にも影響が及びかねません。

曹寧柱や民団の小浪義明は、それを恐れると共に、朝鮮人同士が争うことを憂いました。

曹寧柱は、大山と力道山が実際に戦えば、一撃で大山が勝つと言っていたそうです。

銀座を拠点に一千人以上の手下を持つ町井久之は、愚連隊「町井一家」を率いながら民族運動にもかかわっており、建青と朝連が抗争していた時代には、大山と共に活動していた経歴を持つ人物です。大山とは兄弟分のような関係であり、田岡一雄とも親しくしていました。

町井は曹寧柱から頼まれて、一緒に大山に力道山への挑戦を諦めるように説得しました。しかし大山は、かたくなに拒みました。

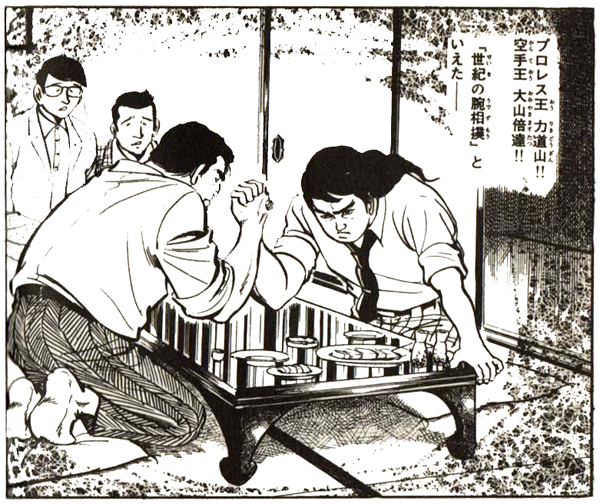

理由を聞くと、大山と力道山が雑誌『オール読物』で対談した時に、対談の最後に二人が腕相撲をするところを写真撮影することになりましたが、お互いの立場があるので引き分けにすることを申し合わせました。

ところが、シャッターが切られる瞬間、突然力道山は猛然と力をこめて、大山を負かしてしまいました。

力道山は、大山と腕相撲をして勝ったとマスコミに言って回ったため、その話はすっかり有名になってしまいました。

大山は木村が負けるのを目の当たりにして、力道山がまた汚いやり方でやりやがった!と思って怒り狂ったのでした。

町井は大山の真意を理解して、「力道山に頭を下げさせる条件でどうか?」と持ちかけ、昭和30年(1955年)2月、ようやく大山は町井と曹の説得を受け入れました。

町井が経営する料亭の一室で、大山と力道山は向い合い、町井は「まず力道山が対談時の腕相撲での非礼を大山に詫びること。今後は、力道山は大山並びに空手界に口を挟まないこと、大山は力道山並びにプロレス界に関わらないこと」という和解条件を述べ、二人はこれを受け入れました。

力道山は正座をして、両手をついて大山に謝り、大山もそれに応じて頭を下げ、一切を水に流して許すということになったのでした。

昭和38年(1963年)12月15日、力道山は「ニュー・ラテン・クォーター」で、暴力団組員の村田勝志が彼の足を踏んだ、踏まないのトラブルとなって、ナイフで腹部を刺され、そのキズがもとで39歳で亡くなりました。

大山倍達の生涯

「大山倍達伝説」には、書かれた虚構と書かれなかった事実、あるいは「書くことのできなかった」過去がありました。

何故「大山倍達伝説」の虚構が書かれねばならなかったのか?

それは隠蔽したい事績を大山がたくさん持っていたということだと思います。

アメリカ遠征から帰国し、世界一の空手家になろうと決意した瞬間から、それまで生きて来た過去に、世間に知られたくない部分、知らせない方がいい事実があることに気付いたわけです。

「空手家・大山倍達」として世界に雄飛するためには、韓国人で居るよりも、日本人であった方が有利でした。いや、分断国家の韓国人であったら、不可能だったかも知れません。「空手」は、日本の武道だったからです。

大山は、日本人になりきる努力をするようになりました。

こういう大山の生き方を見て、民族意識の薄さに気が付き将来を危ぶんでいたのが、師の曹寧柱でした。

大山が「建青」の戦闘隊長として活躍していたのも、民族運動に身を入れていたというよりも、ただ空手の力を実戦で試せることに喜びを見いだしていただけのことでした。

大山が韓国人であることを忘れないようにと曹寧柱が贈ったのが、「大山倍達」という日本名でした。

本名の「崔」は、「最」に通じ、「最大」とか「最高峰」を意味し、それは「大山」という語にも通じるものでした。

「倍達」は、わかる朝鮮人が見ればすぐに朝鮮人だとわかる名でした。「倍達」とは、朝鮮人にとっては、日本人にとっての「大和」に当たる言葉だったからです。

しかし大山は、後年に至るまで、このことを知らずにいました。

「極真空手は、政治、思想、宗教、経済、民族、国家、その他すべてを超越したところに存在する」

この大山の信念を表明した言葉は、まさに曹寧柱が危惧したところが的中していることを証明しています。

日本に帰化することも、日本風の通名を名乗ることも、日本人を演じることも、「世界一の超人を目指す」という目的の前には、大山にとって何ほどのことでもありませんでした。

徹底的な個人主義者にして功利主義者、それが空手家・大山倍達でした。

それでも、大山が朝鮮人としての誇りを忘れたわけではありませんでした。

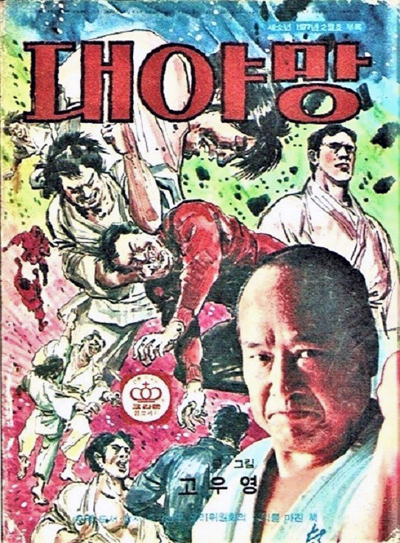

『空手バカ一代』によって、大山が日本中の青少年たちから注目される存在になった頃、祖国韓国でも、テコンドーの星・崔倍達を主人公にした劇画『大野望』が雑誌連載されていました。

『大野望』は、大山を韓国の英雄崔倍達として描き、「極真空手」を「テコンドー」に置き換え、日本人空手家と闘わせるという反日的内容に改変した『空手バカ一代』の盗作劇画でした。

また大山の著書『世界ケンカ旅行』は『風のファイター』というタイトルで、韓国でも翻訳されて出版されていました。

この本でも「空手」を「テコンドー」に置き換えて翻訳されていました。

しかも大山は、本名の崔永宜で「巻頭言」まで寄せています。

『大野望』にしろ、『風のファイター』にしろ、大山が内容を知らなかったとは考えられません。暗黙のうちに認めていたと見るべきでしょう。

『空手バカ一代』にも大山の妻・智弥子が登場しますが、大山は終戦直後には実質的に結婚していました。

ほとんど激情にかられての略奪結婚だったため、入籍したのは二人目の娘が生れた後でした。

「大山倍達伝説」その1 国籍でも触れたように、大山は終戦のどさくさにまぎれて、偽造した朝鮮国籍をもとに日本国籍を得ますが、じつは韓国国籍が別に存在していて、こちらの戸籍謄本には日本での大山の結婚や子どもの誕生はいっさい記載されていませんでした。大山が日本に帰化したことも!

昭和49年(1974年)、大山が52歳の時、25歳の洪順浩と結婚し、まっさらだった韓国戸籍に入れました。それから洪順浩との間に三人の男の子をもうけますが、すべて韓国戸籍に入れ、日本戸籍には何の記載もありません。

こうして、日本人・大山倍達と、韓国人・崔永宜としての二重生活が始まりました。

このことは、日本では誰も知りませんでした。

明らかになったのは、大山倍達の死後、遺言状に書かれていたことによります。

晩年の大山は、月のうちの1週間をソウルの自宅で、韓国の家族と過ごすようになります。

妻の手料理に舌鼓を打ち、子どもたちに自宅に設えた小さなトレーニングルームで空手を教えました。

一緒にサウナに行って、子どもたちに背中を流してもらったり、子どもの髪を洗ってやるのが好きでした。

大山は、日本での結婚は失敗だったと公言していました。

妻の智弥子は料理が苦手なため、家政婦任せで自分で作ることはなく、大山が韓国の自宅で味わったような喜びを、日本の自宅で感じたことはなかったのでした。

大山にとって日本での生活は、「日本人・大山倍達」を演じ続ける、気の休まる暇のないものでした。

それに対してソウルでの生活は、韓国人・崔永宜に還ってくつろげる、かけがえのないものだったのでしょう。

平成6年(1994年)4月26日、大山倍達は肺癌のため、73歳の生涯を閉じました。

大山倍達が一代で築きあげた極真会館は、大山の遺志に反して、四分五裂した状態で現在に至っています。

『柔道讃歌』(昭和49年・1974年)

1974年4月1日から9月30日、日本テレビ系列で放映。

梶原一騎原作、貝塚ひろし画の『週刊少年サンデー』連載のマンガが原作。

作詞/梶原一騎 作曲/高井達雄 歌/子門真人

『エースをねらえ!』(昭和53年・1978年)

1973年10月5日から1974年3月29日、NET系列で放映。

山本鈴美香の『週刊マーガレット』連載のマンガが原作。

作詞/東京ムービー企画部 作曲/三沢郷 歌/大杉久美子

TVアニメ『エースをねらえ!』は原作マンガファンだけでなく、アニメファンに絶大な人気がありますね。

『燃えろ!アタック』(昭和54年・1979年)

昭和54年(1979年)1月5日から昭和55年7月11日、テレビ朝日系列で放映。

石森章太郎原作・東映制作のテレビドラマ。

主演は清原果耶──ではなくて、荒木由美子でした。笑

作詞/石森章太郎 作曲/京建輔 歌/堀江美都子、ザ・チャープス

石森章太郎原作で「スポ根」というのは、「ちょっとごめん!」という感じだった記憶があります。

内容的には『サインはV』の焼き直しですね。

この作品は中国でも放送されていて、熱心なファンがたくさんいます。

中国で放送された日本のテレビ番組で、1970年代の代表作が『姿三四郎』だとしたら、『燃えろ!アタック』は1980年代の代表作品でした。

中国版タイトルは『排球女将』。「はいきゅうおかみ?」と読んでしまいますね。

これが「スポ根」だ!──まとめ

「スポ根」ブームは1970年代の終わりと共に終っていきました。

その後も、マスコミには折に触れて取り上げられてきましたが、どこか「嘲笑的」だったのが、時代の趨勢とはいえ、リアルタイムで熱中した世代としては残念なことでした。

梶原一騎の原作者としての仕事は、手塚治虫が築いてきたストーリーマンガを変革し、マンガによりリアルで、よりドラマチックな方向性を切り開きました。

その功績は、いろいろな私的スキャンダルがあったとしても、公正に認めるべきだと思います。

その一方で、『空手バカ一代』に見られるような「事実」を謳っておきながら平気でフィクションを書いたり、『四角いジャングル』のような映画の宣伝を目的にしたステルスマーケティング劇画を書いたことには、なお議論の余地が残るでしょう。

フィクションの物語の中に実在のプロ・スポーツ選手を登場させて、リアル感を演出すると共にドラマを盛り上げるという、梶原一騎が発明した創作手法自体に、そもそも問題が内在していたのであり、それが顕在化しただけのこととも言えそうです。

でも、過去の栄光を振り捨ててまで突き進まねばならなかった梶原一騎の「狂気」は、私ごときの理解を超えているし、私に論ずる資格があるとも思えません。

1983年5月25日、梶原一騎は、『月刊少年マガジン』副編集長に対する傷害事件で逮捕されました。

それがきっかけとなって、アントニオ猪木監禁事件やらホステス暴行未遂事件などがつぎつぎにワイドショーやら週刊誌で明るみに出て、すっかりヒールのキャラクターが確立してしまいました。

しかし、人が生きるということは、きれい事で片付けるだけでは済まないものがあるというのが、年を取るほどに感じてしまう真理です。

入れ替わり立ち替わり「正義の味方」たちを登場させる、きれい事で塗り固められた「ワイドショー」のようなものが、朝から夜中まで支配するテレビと一緒に暮らしていると、これからも私が生きるための相談相手になってくれるのは、梶原一騎や大山倍達や沢村忠が生きた軌跡の方であると思わずにいられません。

「スポ根」は、その作品だけでなく、批判的な研究書も含めて、これからも永久に不滅であって欲しいと思います。・・・・・なんて、熱血風に締めてみました。

コメント