新日本童謡集【た】

『大漁歌い込み』(さいたら節)[民謡・宮城県]

我妻桃也/歌

『大漁歌い込み』遠島甚句付[民謡・宮城県]

〽エンヤートット エンヤートット エンヤートット エンヤートット

松島のサーヨーオ 瑞巌寺ほどの(ア コリャコリャ) 寺もないトエー

アレワエーエ エトソーリャ(ア コリャコリャ) 大漁だエー

前は海サーヨーオ うしろは山で(ア コリャコリャ) 小松原トエー

アレワエーエ エトソーリャ(ア コリャコリャ) 大漁だエー

富山はサーヨーオ 高さも高い(ア コリャコリャ) 名所山トエー

アレワエーエ エトソーリャ(ア コリャコリャ) 大漁だエー

見渡せばサーヨーオ 八百八島(ア コリャコリャ) 目の下にトエー

アレワエーエ エトソーリャ(ア コリャコリャ) 大漁だエー

アリャリャリャー 押せや押せ押せ(アヨーイトナ) 二挺櫓で押せや

押せば港が(アーソラソラサッサ) アレサ近くなる(アヨーイヨーイ ヨーイトナ)

ハアーアーア 沖で鷗の(アヨーイトナ) コラ鳴く声聞けば

船乗り稼業は(アーソラソラサッサ) アレサやめられぬ(アヨーイヨーイ ヨーイトナ)

囃子詞や掛声が豊富に盛られた、元気出まくりのわが宮城県の民謡です。アー コリャコリャ。

何と言っても「エンヤートット エンヤートット」の掛声がカッコいいです! これは船の漕ぎ手が発する掛声なので、動力が内燃機関になる前の時代にできた歌なのがわかります。人力で船を漕ぎだして、漁に出かけたわけです。

伊達政宗の菩提寺である松島の瑞巌寺や松島湾を一望できる富山などの地元の名所が歌われています。地元に伝わる伝統的な歌詞では、石巻の日和山や塩釜神社の天然記念物・塩釜桜なども歌われていますが、ここでは動画に合わせた歌詞を掲載しました。

最後の4行は「遠島甚句」という別な民謡の一部ですが、このような形で『大漁歌い込み』と一緒に歌われる場合もあります。

『大こくさま』[文部省唱歌](明治38年・1905年)

『大こくさま』[文部省唱歌]

作詞/石原和三郎 作曲/田村虎蔵

一、おおきな ふくろを、かた に かけ、

だいこくさま が、きかかる と、

ここに いなばの、しろうさぎ、

かわを むかれて、あか はだか。

ニ、だいこくさま は、あわれ がり、

「きれいな みずに、み を あらい、

がま の ほわた に、くるまれ」と、

よく よく おしえて やりました。

三、だいこくさま の、いう とおり、

きれいな みずに、み を あらい、

がま の ほわた に、くるまれば、

うさぎ は もと の、しろうさぎ。

四、だいこくさま は、だれ だろう、

おおくにぬし の、みこと とて、

くに を ひらきて、よのひと を、

たすけ なされた、かみさま よ。

『尋常小学唱歌(ニノ中)』

この唱歌は、『古事記』に書かれている「因幡の白兎」の説話にもとづいたものです。『古事記』の中での原題は「兎と鰐」です。

しかし唱歌の内容は、『古事記』の「兎と鰐」の説話とは歴然と違っています。

大きな袋を肩に掛けているのはいいのですが、『古事記』ではこの人物は「大穴牟遲神」となっています。「大穴牟遲神」は、大国主神が持つたくさんの名前のうちの一つですが、なんでそんなにいっぱい名前を持っているかというと、『古事記』が制作された理由と深くかかわっています。

大和地方を征服した王権が、天皇家による支配の正当性を示すために作られたのが『古事記』だったと考えられています。天皇が、そもそもこの世界を作った神々の直系の子孫であることを、神話や説話を示すことで伝えようとしたのが『古事記』でした。その過程で、征服し支配下に置いてきた諸部族ごとの言い伝えや神話を統一的にまとめる必要が出て来て、各部族に伝わる複数の呼び名をそのまま使用して大国主神一個の事績として編集したために、複数の名前を持つようになったと考えられます。大国主神が、登場する状況に応じて様々な名前で呼ばれているのはそのためです。

「因幡の白兎」説話

大穴牟遲神(大国主神)は、大勢の兄弟神のあとに従って、彼らの荷物をまとめた大きな袋を肩に背負い、稲羽の八上比賣に求婚するために向かっていました。その途中で、皮を剥かれて裸になったうさぎが苦しみながら泣いているのに出会いました。なぜ泣いているのか兎に聞くと、兎は次のように答えました。

「隠岐の島からこの地に渡るために、海の鰐をだまして、『どちらの同族が多いか比べてみよう、私が上を踏んで数えるから隠岐の島から気多の崎まで並んでくれ』と言ったところ、自分の方が多くの同族を持つことを誇りたいと思った鰐が、ずらりと横向きに並びました。私は鰐の数を数えるふりをして気多の崎へと渡ったところ、最後の鰐のところで『お前は私にだまされたのさ』と言ったために、最後の鰐につかまって、衣服をすべて剥がれてしまいました。

私が泣いて苦しんでいるところへ、先に大勢の神様たちが通りかかり、『体に海水を浴びてから、風に当たって寝ていろ』と教えてくれたのでその通りにしていると、海水が乾くと共に、私の体はすっかり傷で弱ってしまいました。」

それを聞いた大穴牟遲神は、「急いであの河口へ行って、水で身体を洗い、河口の蒲の花粉を取って敷き散らし、その上を転げまわれば、きっとお前の体はもとの膚のように治るだろう」と教えました。兎は教えられたとおりにすると、体は元通りになりました。これが因幡の白兎というものです。今では兎神と言います。

兎は大穴牟遲神に「あの神様たちは、きっと八上比賣を得ることはできません。袋を背負っていても、あなた様が得るでしょう」と申しました。

八上比賣は兎が言ったとおりに、大勢の神様たちが求婚するのに対して、「私はあなた方の言うことは聞きません。大穴牟遲神と結婚いたします」と言いました。

「がま の ほわた」の謎

唱歌『大こくさま』と原作の説話とを比べると、唱歌では兎が「赤裸」になっている理由が省略されていることがわかります。理由はどうあれ、大黒様が兎を助けたことが重要なのであって、「海の鰐」などという得体のしれない生き物には触れない方が都合がよかったのでしょう。

古代の人が「鰐」と呼んだ物がなんだったのかには諸説があって、いまだにはっきりしていません。この説話は南方から伝わったものであり、そのため日本にはいない「鰐」が登場してもおかしくないという人もいれば、海に鰐はいないので「海の鰐」というのはおかしい、これは鮫や鱶のことだ、と言う人もいます。私はどちらかといえば、前者の「鰐」説を取ります。鰐を見たことがある人が日本に居てもおかしくないし、淡水にしか棲まないという知識がなければ、海に鰐を引っ張り出すこともあったろうと思います。

それよりも私にとって謎だったのは、唱歌に出て来る「がま の ほわた」です! 「蒲の穂」なら知っていましたが、「蒲の穂わた」という言い方は聞いたことがなかったからです。しかも、歌によれば、皮を剥かれて赤裸になった兎が、「がま の ほわた」にくるまると元の白兎に戻るというのです。

この串刺しにしたフランクフルトソーセージみたいなのが「蒲の穂」です。固いスポンジのように弾力に富み、この状態では指でちぎろうとしても容易にちぎれてはくれません。これでは、兎もくるまりようがありません。

しかし、それが、次のような状態になる時が来るんですね!

これだったら赤裸の兎がこれを敷き詰めた上を転がるだけで、穂わたが兎の皮膚にくっついて、見た目的には「うさぎ は もと の、しろうさぎ。」になれそうです! そのため「蒲の穂わた」とはこの状態のことを言っているのだと私は思っていました。たぶん、作詞の石原和三郎もそういう解釈の元にこの詞を書いているように思われます。

しかし、『古事記』の原文を見ると、どこにも「蒲の穂わた」という言葉は出て来ず、「蒲の黄」となっています。「蒲の黄」とは、蒲の花粉であると『古事記』の脚注(武田祐吉訳注、角川文庫、昭和48年12月30日、三十九版)には書いてあります。『古事記』では、兎は蒲の花粉を敷き詰めた上を転げまわったために、皮膚が元通りに治ったと言っています。つまり、唱歌のように見た目が元のようになったのではなく、蒲の花粉の薬効によって治癒したと言っているのです。実際、漢方薬には「蒲黄」という姫蒲から作られるものがあり、止血や消炎などの薬効があるそうです。

大国主神は、この説話において日本最初の医療行為を行ったことなどから、「医薬の祖」とされ、「薬祖神」として現代でも薬屋さん関係の人々に信仰されています。

「だいこくさま は、だれ だろう」?

「だいこくさま」とは「大黒天」のことで、七福神の一員とされています。

七福神は、恵比寿、大黒天、福禄寿、毘沙門天、布袋、寿老人、弁財天の7名とするのが一般的ですが、この顔ぶれが定着したのは江戸時代と考えられます。もともとは仏教やヒンドゥー教、道教、神道の神様だったものが、ひとまとめのグループとして信仰されました。

『古事記』には、もちろん「大黒天」「大黒さま」という言葉は出てきません。「大黒天」は、もともとは密教伝来とともに伝わった仏教の護法神でしたが、「大黒」と「大国」の訓み方が同じだったため、大国主神と習合されて信仰されてきました。いわゆる「神仏習合」です。唱歌『大こくさま』では、この「神仏習合」の考え方のままで書かれています。

これがちょっと不思議な感じがするんですよね。

古来より日本では、密教系仏教の影響もあって「神仏習合」の考え方が普通で、神と仏が同じ寺院や神社で信仰対象にされてきました。ところが明治維新によりできた新政権は「神仏習合」を禁止して、神社から仏教の残滓を排除し、神社は純粋に神だけを、寺では仏だけを信仰するように命じ、神社と寺を完全に分離しようとしました。

明治新政府は政権発足と同時に「天皇親政」を国家の根本に据えて、神道の国教化を進めました。いわゆる「国家神道」です。そのため神仏分離令が発されて、日本全国で「廃仏毀釈」の嵐が巻き起こりました。「廃仏毀釈」とは、寺院や仏像・経典等を破壊したり廃棄する仏教排斥運動です。

それまで仏教は武士階級に信仰され擁護されてきたため、その間神道は仏教の下風に立たされてきました。明治の御一新によって新たな権力を得た神道勢力が、長年の恨みをはらすために、貴重な国宝級のものも含めて寺院や仏像、古来より伝承されてきた文化財を大量に破壊しました。いわば日本版「文化大革命」です。

さすがに明治政府も、これはやり過ぎだと気付いて中止命令を出したものの、廃仏毀釈の動きは止まず、それが完全に終息したのは明治9年(1876年)頃のことでした。

唱歌『大こくさま』が発表されたのは、明治38年(1905年)です。前年の明治37年には、日露戦争が始まっています。一時の過激な廃仏毀釈は止んだとはいえ、明治政府は神仏習合の廃止を堅持していたはずなのに、なぜ神仏習合そのものの『大こくさま』が通ったのでしょうか? 詳細な事情がわからないため、ただ不思議な感じが残るばかりです。

文部省内では、神仏習合とかはあまり気にしていなかったのでしょうか? それとも『大こくさま』には本地垂迹説が付随していなかったために、お目こぼしされたということでしょうか?

本地垂迹説というのは、各地で信仰される神道の神々は、本地(本来の姿)は仏であり、衆生を救うために仮に神々の姿をして現れたものだとする考え方です。仏教が伝来したころから、日本土着の神々を仏教の教説の中に取り込むために考え出されたとされています。

『たきび』(昭和16年・1941年)

『たきび』

作詞/巽 聖歌 作曲/渡辺 茂

かきねの、かきねの

まがりかど、

たきびだ、たきびだ、

おちばたき。

「あたろうか。」

「あたろうよ。」

きたかぜ、ぴいぷう

ふいている。

さざんか、さざんか、

さいたみち、

たきびだ、たきびだ、

おちばたき。

「あたろうか。」

「あたろうよ。」

しもやけ、おててが

もう、かゆい。

こがらし、こがらし、

さむいみち、

たきびだ、たきびだ、

おちばたき。

「あたろうか。」

「あたろうよ。」

そうだんしながらあるいてく。

NHK『ラジオ小国民』放送テキスト

『たきび』はNHKラジオの『幼児の時間』に、昭和16年12月9日、10日の2日間放送されました。本当は翌日の11日にも放送される予定でしたが、放送前日の12月8日に大東亜戦争が突然始まってしまったために、軍部が「たき火は敵機の攻撃目標になる」「落ち葉も貴重な燃料だ、風呂ぐらいは焚ける」とクレームを付けてきて、11日の放送は中止になりました。

私がアメリカ軍だったら、たき火を攻撃するぐらいなら、その分の爆弾で軍需工場や石油タンクを攻撃すると思いますが、大日本帝国の軍人さんは考え方がユニークですね。開戦早々、童謡にいちゃもんつけたりして、ほかにやることがなかったのかなあ。本気で戦争に勝つ気があったんでしょうか?

この童謡を知ったおかげで、「焚火」と「山茶花」をセットでイメージするようになりました。初冬に咲いてくれる山茶花は、今でも好きな花の一つです。

焚火で焼き芋を焼くというのは、子供の頃、マンガを読んで知りました。藤子不二雄や赤塚不二夫のマンガでは、よく焚火のシーンが出てきたように記憶しています。

でも、自分で「焚火」というものをした記憶はありません。誰かがしていたのを見た記憶も──。

焚火をするには、落ち葉を落とす落葉樹とそれを安全に燃やせるだけの空き地が必要ですが、どちらとも縁遠い生活環境だったからかもしれません。

『七夕おどり』島倉千代子(昭和37年・1962年)

作詞/丘 灯至夫 作曲/遠藤 実 歌/島倉千代子

島倉千代子の『七夕おどり』は、昭和37年(1962年)、仙台七夕祭り協賛会、河北新報社、東北放送の協賛によって制作されました。仙台七夕の会場では、いまでも変わらずに流され続けているだけでなく、地方の盆踊りなどでもよく使われており、宮城県民に愛され続けている歌です。

この歌については、以前にも書いているので、こちらからどうぞ。

↓ ↓ ↓

仙台七夕 思い出の曲──『七夕おどり』『ミス・仙台』

『武田節』三橋美智也(昭和36年・1961年)

『武田節』

作詞/米山愛紫 作曲/明本京静 歌/三橋美智也

甲斐の山々 陽に映えて

われ出陣に うれいなし

おのおの馬は 飼いたるや

妻子につつが あらざるや あらざるや

祖霊まします この山河

敵にふませて なるものか

人は石垣 人は城

情けは味方 仇は敵 仇は敵

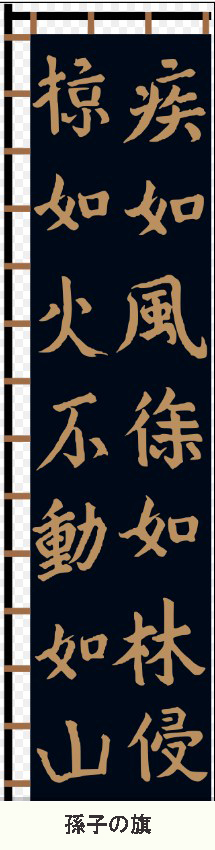

(詩吟) 疾きこと風の如く

徐かなること林の如し

侵掠すること火の如く

動かざること山の如し

躑躅ヶ崎の 月さやか

うたげを尽せ 明日よりは

おのおの京を めざしつつ

雲と興れや 武田武士 武田武士

中学生の頃、映画『風林火山』(稲垣浩監督、1969年2月1日封切、東宝)を見た時から、武田家の軍師・山本勘助と「風林火山」の旗への興味を掻き立てられてきました。

この歌に歌われているように武田軍が京を目指したのは武田信玄の時代であり、「人は城 人は石垣 人は堀 なさけは味方 あだは敵なり」は、武田氏の甲州流軍学書『甲陽軍鑑』の中に出て来る武田信玄の歌とされるものです。

また詩吟で歌われている「風林火山」は、武田信玄の「孫子の旗」に染め抜かれていたもので、戦いの陣頭にはいつもこの幟旗がはためいていたと言われています。この十四文字の詩は、戦争の原則について解説した『孫子』の「第七 軍争篇」の中の一節を、独自に編集したものです。

故に兵は詐を以て立ち、利を以て動き、分合を以て変を為す者なり。故に其の疾きこと風の如く、其の徐かなること林の如く、侵掠すること火の如く、知り難きこと陰の如く、動かざること山の如く、動くこと雷の震うが如くにして、郷を掠むるには衆を分かち、地を廓むるには利を分かち、権に懸けて而して動く。迂直の計を先知する者は勝つ。此れ軍争の法なり。

『孫子』町田三郎訳注、中公文庫、1974年

これが全文であり、そこから太字の部分を抜き出して作られたのが「風林火山」でした。

この原文を解釈してみると、次のようになります。

戦争とは、敵の意表をついて開始し、有利な状況を得るために行動し、軍団を分散したり統合したりを繰り返しながらするものである。そのため、軍隊は風のように迅速に進撃し、林のように静寂を保って行動し、火が燃え広がるように攻撃し、闇のように人に知られることなく、山のように不動の信念を持ってゆるがず、雷鳴の鳴り響くように突撃し、郷村を略奪する時は兵を分散して、領土を奪って拡大する時は利害得失を計算し、策謀をめぐらしたうえで実行に移すのである。時間がかかる行程を、一気に目標までたどり着くことができる方法を知る者が勝つ。これが戦争の原則である。

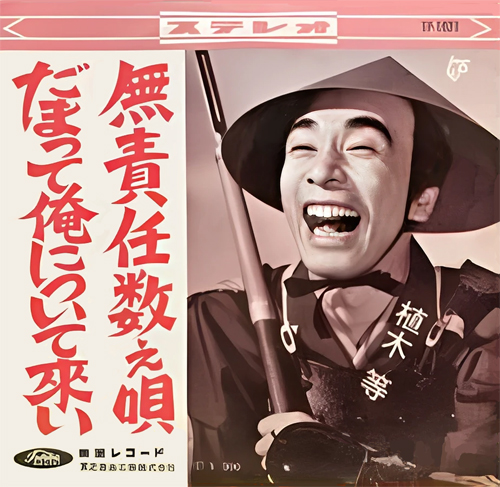

『だまって俺について来い』植木等[テレビ『ごろんぼ波止場』主題歌](昭和39年・1964年)

作詞/青島幸男 作曲/萩原哲晶 歌/植木 等

植木等の『だまって俺について来い』は、テレビ『ごろんぼ波止場』の主題歌でした。『ごろんぼ波止場』は朝日放送製作で、1964年9月9日~1966年1月26日までTBS系列局で放送されました。

この頃のお笑いといえば、なんといっても関西勢のパワーがすごかったです! 『てなもんや三度笠』を初めとして、『スチャラカ社員』『いとはんと丁稚どん』『とんま天狗』など、舞台で演じている芝居をライブで放送しているものがほとんどでした。ビデオテープが高価だったため、そういう放送方式になっていたようです。

『ごろんぼ波止場』もそんな関西喜劇人が大勢出演する番組で、そのハチャメチャぶりと植木等の歌う主題歌のムードがぴったりでした。底抜けに楽天的な歌詞は、あの時代の雰囲気を思い出させてくれて、忘れがたいものがあります。

『旅人よ』加山雄三(昭和41年・1966年)

作詞/岩谷時子 作曲/弾 厚作 歌/加山雄三

若き旅人も、いつか老いる時が来るものです。それでも夢を追い求めなければならないというのは、ロマンティシズムが過剰のように感じます。しかし、若き一時に、こんな感情を抱くのは悪くないと思います。そうでもなきゃあ、長い人生に耐え抜くことができないと思うからです。

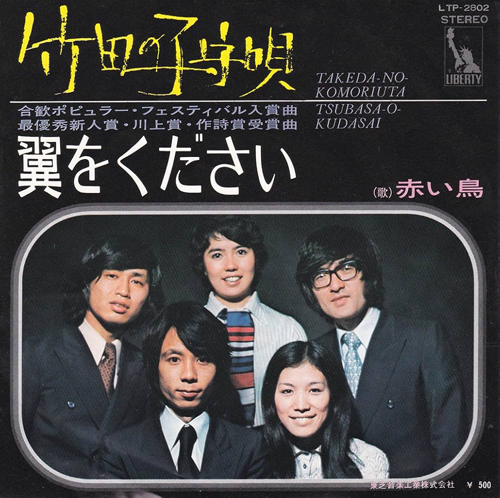

『竹田の子守唄』赤い鳥(昭和46年・1971年)

『竹田の子守唄』[民謡・京都]

歌/赤い鳥

一、守りも嫌がる 盆から先にゃ

雪もちらつくし 子も泣くし

ニ、盆が来たとて 何うれしかろ

帷子はなし 帯はなし

三、この子よう泣く 守りをばいじる

守りも一日 やせるやら

四、早もゆきたや この在所越えて

向こうに見えるは 親の家

歌の由来も知らず、当時はただ、全盛だったフォークグループの歌の一つとして受け止めていました。もちろん、それだけで十分だと思うのですが、すっかり忘れてしまったまま大人になって、或る時、この歌がその後放送禁止になっていたということを知りました。

実は、この歌は京都の竹田という被差別部落で歌われた歌だということが知られるようになって、テレビ局が自主規制してしまっていたようです。どこで歌われようが、いい歌なら放送すりゃいいじゃないかと思うのですが、テレビ局というところはそうは考えないらしいのです。

1970年代当時は、部落差別を糾弾する急先鋒であった部落解放同盟が、ことあるごとに実力行使を伴う抗議活動をしていたので、テレビ局ではリスクのあるものは遠ざけようという心理が働いたのでしょう。障碍者差別や職業差別、男女差別などを助長すると思われる用語の「言葉狩り」が高まるのと軌を一にして、部落差別につながるものは忌避されたと見ることができます。「『ウルトラセブン』第12話欠番問題」なども、このような社会動勢の中で起こされた同時代的な事件だと、私は考えています。

私の住む地方では、被差別部落というものは無かったので、部落問題と言われてもピンと来ないところがありました。しかし、『朝まで生テレビ』などで取り上げられるのを見たことで、日本の歴史に根差した非常に複雑な事情の問題であることが理解できました。

『竹田の子守唄』[民謡・京都]

『竹田の子守唄』[民謡・京都]

この子よう泣く 守りをばいじる

守りも一日 やせるやら

どしたいこりゃ きこえたか

盆がきたかて 正月が来たて

難儀な親もちゃ うれしない

どしたいこりゃ きこえたか

久世の大根めし 吉祥の菜めし

またも竹田の もんば飯

どしたいこりゃ きこえたか

カラス鳴く声 わしゃ気にかかる

お父はん病気で 寝てござる

どしたいこりゃ きこえたか

早よもいにたい あの在所こえて

向こうに見えるは 親のうち

どしたいこりゃ きこえたか

※ 難儀な親……貧乏な親

久世、吉祥、竹田……京都の地名。被差別部落だったとされる。

大根めし、菜めし、もんばめし……大根や大根の葉の入った飯。「もんば」は「おから」の入った飯のこと。いずれも極貧の者が腹をふさげるために食べた「かて飯」と呼ばれるものを指す。

これは、京都の竹田地方に伝わる民謡(子守唄)で、赤い鳥の『竹田の子守唄』の元歌になります。武村やすという最後の守り子体験世代の方が歌った、14連にもなる長い歌詞が伝わっていて、上に引用した歌は、その一部を抜き出して歌ったものになります。

子守唄は、「眠らせ唄」と「遊ばせ唄」に分類されてきましたが、最近は「守り子唄」という新たな項目を設けて、三分類としているようです。

「眠らせ唄」とは、背負った赤ん坊を眠らせるために子守が歌った歌です。また、「遊ばせ唄」は、背負った赤ん坊をあやすために歌った唄で、子守が自分を慰めるために自分の境遇の辛さを歌ったものも多いです。「守り子唄」は、従来「遊ばせ唄」として分類されたものの中から、守り子(子守奉公の少女)が自分を慰めたり励ますために歌った極貧の家庭環境や奉公の辛さを訴えたものを、独立させたものと言えます。

『竹田の子守唄』は、代表的な「守り子唄」と言えるでしょう。

『祈禱』翁倩玉(ジュディ・オング)(昭和57年・1982年)

作詞/翁炳榮 曲/赤い鳥「竹田の子守唄」

『竹田の子守唄』は、台湾を経由して、大陸の中国文化圏でも愛されて来ました。もっとも、元は日本の歌謡曲だということは、誰も知らなかったようですが。

曲のタイトルは『祈祷』といい、歌手で女優のジュディ・オングの父、翁炳榮が、彼の50歳の誕生日に中国語の歌詞をつけて娘に送ったのがこの歌だったそうです。1975年のこととされています。

ジュディ・オングは、1982年1月29日に、台北の國父記念館で『ジュディ・オングの夜』というショーを開催し、『祈祷』はこの時初めて歌われました。詩の内容は世界平和を願うもので、『竹田の子守唄』とは無関係で、曲だけ借りたようです。その後、王傑や卓依婷などの台湾人歌手がカバーして、広く台湾中で知られるようになり、さらに大陸まで広まっていきました。

新日本童謡集【ち】

『茶摘』[文部省唱歌](明治45年・1912年)

『茶摘』[文部省唱歌]

一 夏も近づく八十八夜、

野にも山にも若葉が茂る。

「あれに見えるは茶摘じゃないか。

あかねだすきに菅の笠。」

二 日和つづきの今日此頃を、

心のどかに摘みつつ歌う。

「摘めよ摘め摘め摘まねばならぬ。

摘まにゃ日本の茶にならぬ。」

『尋常小学唱歌(三)』

「八十八夜」という時候があることを、初めて知った歌です。立春から88日目が八十八夜であり、新茶の摘み取りや農作業の目安とされてきた歴史があります。

〽摘めよ摘め摘め摘まねばならぬ。摘まにゃ日本の茶にならぬ。

が、カッコいい! と思います。お茶をいただかない日はないので、仏さまにも毎朝上げるし、「日本のお茶」は私にとっては必需品です。

『中国地方の子守唄』[民謡・岡山県]

歌/倍賞千恵子

『中国地方の子守唄』[岡山県民謡]

採譜/山田耕作

ねんねこ しゃっしゃりませ

寝た子の かわいさ

起きて 泣く子の

ねんころろん 面憎さ

ねんころろん ねんころろん

ねんねこ しゃっしゃりませ

きょうは 二十五日さ

あすは この子の

ねんころろん 宮詣り

ねんころろん ねんころろん

宮へ 詣ったとき

なんと言うて 拝むさ

一生 この子の

ねんころろん まめなように

ねんころろん ねんころろん

これは典型的な「眠らせ唄」としての子守唄ですね。

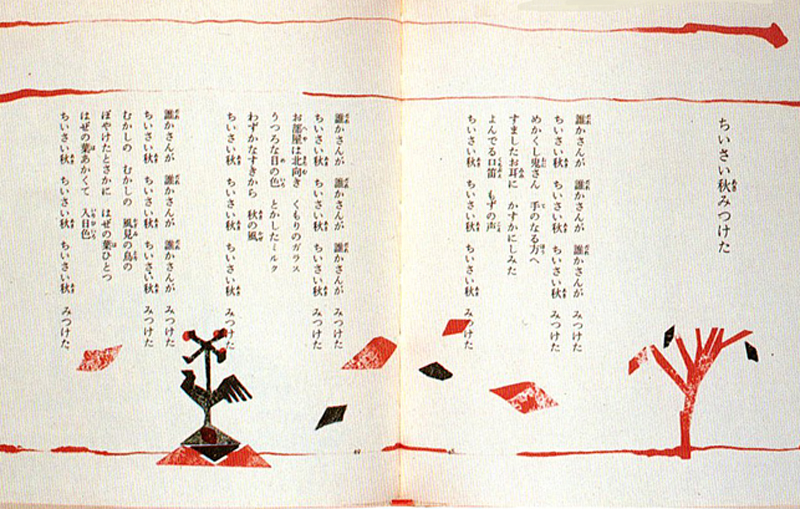

『ちいさい秋みつけた』(昭和30年・1955年)

作詞/サトウハチロー 作曲/中田喜直

夏から秋をすっ飛ばして冬に直結するような最近の気象の下では、なかなか「小さい秋」を見つけるのは難しくなってきました。それでも銀杏やモミジはちゃんと色づくし、トンボもたくさん飛んでいるし、うちの庭にいるチョロ吉(ニホンカナヘビ)がモズの早贄の犠牲になって紫陽花の枯れ枝に突き差されているのを見たりすると、秋は確実に訪れているなあと思います。

『小さい秋見つけた』が最初に発表されたのは、昭和30年11月3日に放送されたNHK放送記念祭「秋の祭典」においてでした。十三歳の伴 久美子が、女声コーラス付きで歌いました。しかし、それきりレコード化されることもなく、忘れ去られていました。

昭和37年、作詞のサトウハチローが二十年間専属契約を結んでいたコロムビアを離れフリーになると、発表時からこの歌に感動し、レコード化を狙っていたキングレコードの長田暁二は、さっそくLPレコード『サトウハチロー童謡集』の企画を持ち掛け、ハチローの快諾を得ました。こうして『小さい秋見つけた』は、売り出し中の男声カルテット・ボニージャックスの歌で発表されると、その年のレコード大賞童謡賞に輝き、広く知られるようになりました。

参考:長田暁二「天国におられるおやじさんに」(『サトウハチローのこころ』佼成出版社、2002年)

新日本童謡集【つ】

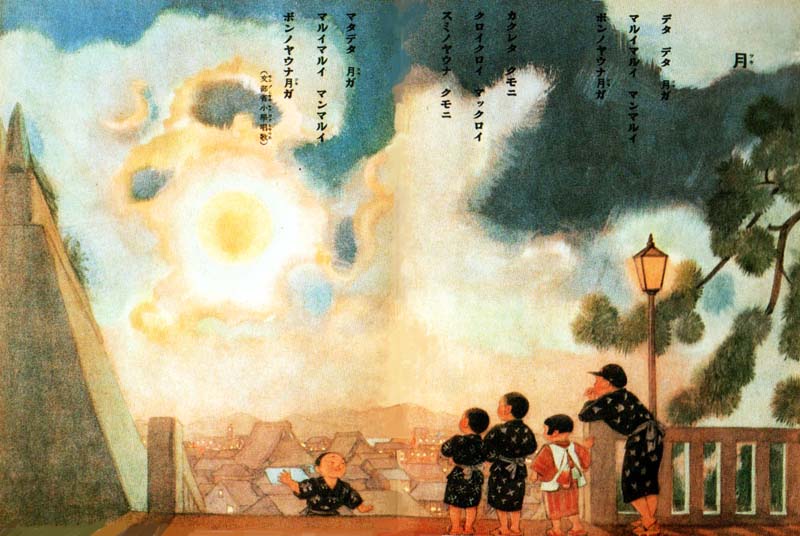

『ツキ』[文部省唱歌](明治43年・1910年)

『ツキ』[文部省唱歌]

一 デタデタツキガ、

マルイマルイ マンマルイ

ボンノヨウナ ツキガ。

ニ カクレタクモニ、

クロイクロイ マックロイ

スミノヨウナクモニ。

三 マタデタ月ガ、

マルイマルイ マンマルイ

ボンノヨウナ 月ガ。

『尋常小学読本唱歌』

こういうものの名前がストレートに題名になっている童謡は、私の偏愛するところのものです。

子どもの頃は「マルイマルイ マンマルイ ボンノヨウナ ツキ」こそが、正真正銘の「月」でした。これが少しずつ大人になるに連れて、「三日月も味わい深い…」などと思うようになってきます。

『月の沙漠』(大正12年・1923年)

作詞/加藤まさを 作曲/佐々木すぐる 歌/安西愛子・川田孝子

月の沙漠をはるばると、かつ、とぼとぼと歩いて行く駱駝たちを想像するのは、砂漠の無い日本の子どもにとっては夢幻的で楽しい時間です。駱駝たちには、金の甕と銀の甕を、銀の鞍と金の鞍に紐でくくりつけてあり、王子様とお姫様が乗っています。二人がどこへ行くのかは分かりませんが、黙って砂丘を越えていきます。そのたどって行く沙漠の道を照らしている朧にけぶる月が、夢のような雰囲気を醸し出しています。若い男女に喜ばれそうな場面設定でもありますね。

加藤まさをの『月の沙漠』の詩は、大日本雄弁会講談社の雑誌『少女倶楽部』大正十二年三月号に発表されました。当時作曲家としては無名だった佐々木すぐるは、加藤まさをのこの詩を読んで引き込まれ、すぐに曲を付けました。しかし、発表する当てがなかったために佐々木がやったのは、ガリ版で刷った楽譜を携えて全国各地の小学校を廻り、音楽の先生を相手に講習会を開くことでした。

大正末期から昭和初期にかけて、佐々木が回った学校は600校に上るともいわれています。『月の沙漠』は、こうして全国的に知られて行きました。こうした活動が実を結び、佐々木すぐるは昭和7年(1932年)にコロムビア専属の作曲家として迎えられ、同時に『月の沙漠』はレコード化もされています。

参考:読売新聞文化部『唱歌・童謡ものがたり』1999年8月25日、岩波書店)

新日本童謡集【て】

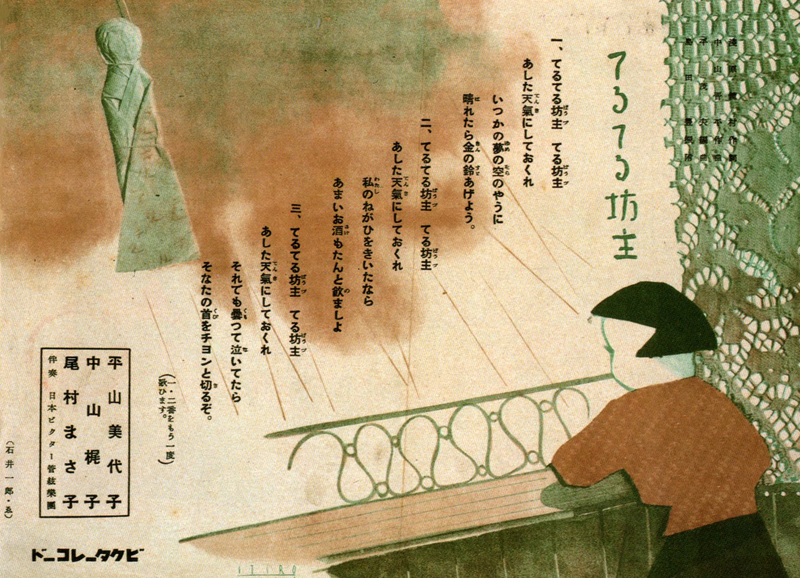

『てるてる坊主』(大正6年・1917年)

作詞/浅原鏡村 作曲/中山晋平

明日が遠足や運動会の時などに、てるてる坊主を軒先に吊るして、天気になるようにと祈ります。もっとも私の場合は、走ることは苦手だったので、運動会の前日には「雨が降ればいいのに」と思っていた方が多かった気がします。

紙を丸めて作ったお人形に天気になるように願いをかけるというやり方は、柳田國男によると、「御天気祭」とも呼ばれた雨乞いの儀式に使われた藁人形に由来するということです。旱魃や雨鬼などの悪神を形代となる人形に乗り移らせて、供物を捧げたりしてご機嫌を取ったうえで、村境まで運んで祀り捨てる儀式です。(柳田國男「テルテルバウズについて」昭和11年、ほか)

こういう日本伝統の考え方が、高市早苗首相のトランプ外交にも影響しているかどうかは、私には分かりません。

「てるてる坊主」は、「てろてろぼうず」とか「てりてりぼうず」と呼ばれた地域もあったようです。童謡では、願い通りに天気にしてくれたら、「金の鈴」や「あまいお酒」をあげると約束しています。しかし、このやり方は、仕事の成果に対して報酬を支払うということであり、事前にもてなす伝統的なやり方に反しているような気がします。これはだいぶ貨幣経済が発展してからの考え方であり、資本主義が発展した明治以降のやり方のように思えます。

しかも、もしも願い通りにならなかったら、「そなたの首をチョンと切るぞ」と脅迫までしています。これを歌って育った子供たちは、二十年後には、二・二六事件を迎えるわけです。

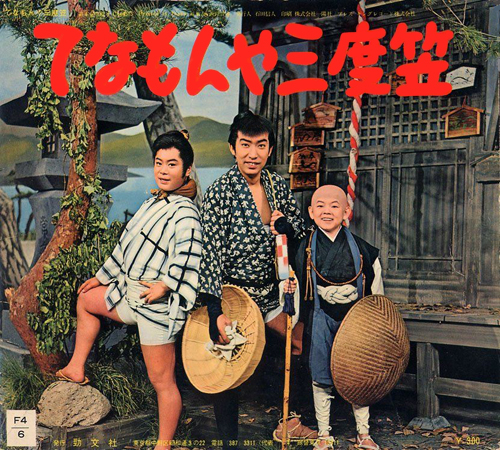

『てなもんや三度笠』[テレビ主題歌](昭和37年・1962年)

『てなもんや三度笠』

作詞/香川登志緒 作曲/林 伊佐緒 歌/藤田まこと

雲と一緒に あの山越えて

行けば街道は 日本晴れ

おいら旅人 一本刀

「お控えなさんせ」「お控えなすって」

腕と度胸じゃ 負けないけれど

なぜか女にゃ チョイと弱い

南風吹きゃ 花さえ咲くに

可愛いあの娘は 薄なさけ

おいら旅人 一本刀

「お控えなさんせ」「お控えなすって」

口惜しまぎれに 言うのじゃないが

あんな女は ザラにある

捨てた故郷に 未練はないが

忘れられよか 母の顔

おいら旅人 一本刀

「お控えなさんせ」「お控えなすって」

祭り囃子を しみじみ聞いて」

男泣きする こともある

『てなもんや三度笠』は、昭和37年(1962年)5月6日~昭和43年(1968年)3月31日まで、朝日放送制作でTBS系列で放送されました。

〽スットントロリコ スチャラカ チャンチャン

この前奏を適当なオノマトペ(擬音)に置き換えた歌を歌いながら、主人公・あんかけの時次郎(藤田まこと)が登場するのが毎度おなじみでした。主人公の名前が、市川雷蔵主演で映画化されて人気のあった沓掛時次郎のモジリなのは言うまでもありません。

『俺がこんなに強いのも、あたり前田のクラッカー!』と、藤田まことが手に持ったクラッカーを突き出すという、番組を提供している前田製菓の商品宣伝をやるのもいつものことでした。

「~チョーダイ!」の財津一郎を初め、役者をやっているお笑い芸人たちがみんな一発芸を持っていて、それを次々に披露してくれるので賑やかな舞台だった印象を持っています。

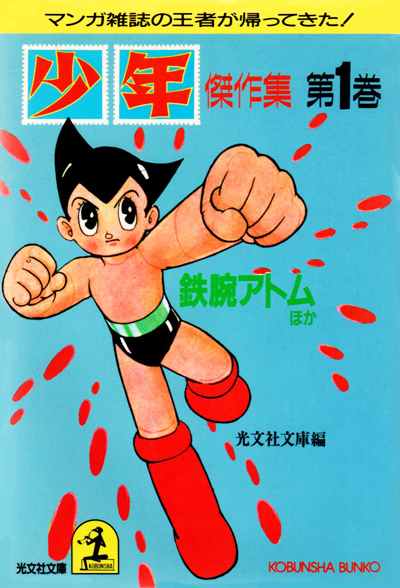

『鉄腕アトム』[テレビアニメ主題歌](昭和38年・1963年)

作詞/谷川俊太郎 作曲/高井達雄 歌/上高田少年合唱団

『鉄腕アトム』は、国産連続テレビアニメの第一作として登場しました。昭和38年1月1日~昭和42年12月31日、フジテレビ系列局で放映されました。第二作となる『鉄人28号』が登場したのがその10か月後ですから、ほぼ同時期にテレビでもしのぎを削っていたと言えます。

手塚治虫の『鉄腕アトム』は、月刊漫画雑誌『少年』で、昭和26年(1951年)4月号の『アトム大使』から始まって、昭和43年(1968年)3月号までの17年間連載されました。これだけ長期間の連載となると、読者の年齢もかなり幅のあるものになっていたと思います。私は、テレビアニメは最初から見た世代ですが、原作漫画の方は終わりの方の読者に属すると思います。

手塚治虫という人は、漫画全集を出す時に一部を新たに描き直すんですよね。発表した時のままを知りたい遅れて来たファンのことなどはおかまいなしのようで、そんなことからも私の手塚漫画からの離脱が加速したように感じています。

また、『COMIC BOX』1989年5月号に載った、宮崎駿の「手塚治虫に「神の手」を見た時、ぼくは彼と訣別した。」を読み、「やっぱりね! 俺もうすうすそんなことだろうと感じてた!」と思ったのが最後でした。

手塚が製作に参加していた東映動画『西遊記』で、死ぬ理由もないのに孫悟空の恋人の猿を死なせるストーリーを主張し、理由を聞かれて「その方が感動するからだ」と答えたという話を聞いて、宮崎駿は手塚治虫と虫プロの作品から決別した、という内容でした。私もこれを読んでしまっては、もう手塚治虫の作品を読む気がしなくなってしまいました。

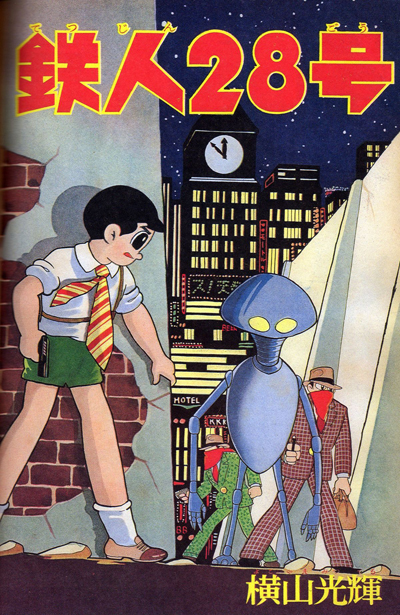

『鉄人28号』[テレビアニメ主題歌](昭和38年・1963年)

作詞・作曲/三木鶏郎 歌/デューク・エイセス

『鉄人28号』は、国産連続テレビアニメの第二作目です。第一期が昭和38年10月~昭和40年5月まで、第二期が昭和40年9月~昭和41年5月まで、フジテレビ系列局で放映されました。

テレビ放送前から、月刊漫画雑誌『少年』で人気を『鉄腕アトム』と二分する大人気漫画だったため、私もテレビ放送を心待ちにしていたのですが、初めてアニメ化された『鉄人28号』を見た時は、あまりの絵のヘタクソさにがっかりしたことを覚えています。

しかし、音楽や効果音と一緒に絵が動くことの快感は、少しずつ麻薬のように脳をむしばみ、絵はひどいけれどこれがアニメの醍醐味なのだということを、次第に受け入れるようになっていきました。

鉄人が歩く時のガチャンガチャンという重量感のある金属音、ガオーッという鉄人の応答音のなるほどこれがロボットの音声かと思わせるそれらしさは、臨場感を高めるのには十分でした。

そしてアニメの声優さんたちの熱のこもった声の演技によって、いつのまにか絵の下手さを忘れて、ストーリーにのめり込んで楽しませてもらいました。

『鉄人28号』は、月刊雑誌『少年』で、昭和31年(1956年)7月号から昭和41年(1966年)5月号までの10年間、連載されました。

大判の別冊付録「少年パンチ」に、『鉄腕アトム』や『忍者ハットリくん』、『電人アロー』『ストップ!にいちゃん』などの人気連載漫画と共に、『鉄人28号』の最終回が掲載されました。その別冊は、後に古本屋で見つけて、いまも手元に持っています。

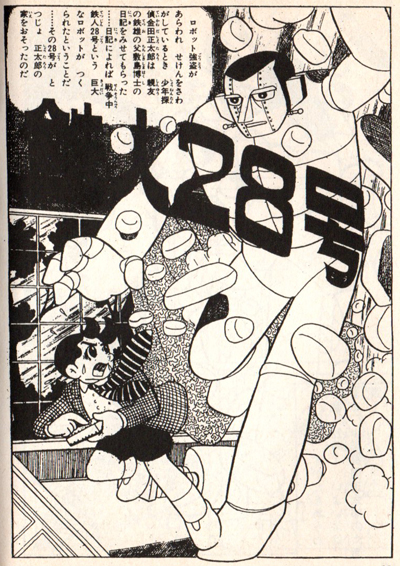

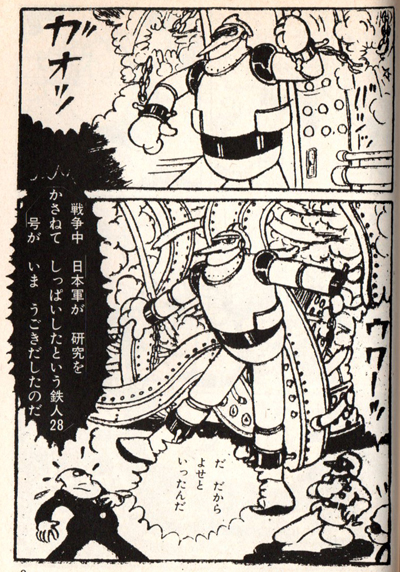

「鉄人28号」というロボットは、大東亜戦争で日本軍が不利になり始めた頃、──ということは、昭和17年6月のミッドウェイ海戦以降かと思われますが、乗鞍岳にある研究所で、大日本帝国陸軍の命令により、敷島博士たちによって開発されたものでした。

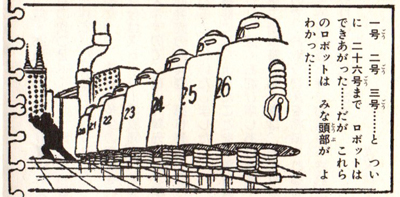

一号から二十六号までは、人間と同じくらいの背丈のものでした。目に銃弾を受けると動かなくなってしまうという弱点があったため、新しく二十七号の開発に取りかかりました。

二十七号は、「大型27号」と呼ばれる人間の3倍くらいはある、初めての大型ロボットでした。正太郎くんや警察は、最初27号が東京に現れた時、これが「鉄人28号」だと思っていました。

二十七号は、今までのロボットよりは優れていましたが、敷島博士たちは満足せず、これまでのロボットの長所ばかりを集めた巨大ロボット「鉄人28号」の開発に取りかかりました。完成した「鉄人28号」のプロトタイプを動かそうと電圧を上げていくと、「鉄人28号」は爆発して飛び散ってしまいました。

「鉄人28号」の完成を見ないまま、敷島博士たちは特攻機の研究のため、南方の孤島にある秘密兵器工場へと移りますが、アメリカ海軍に発見されてしまい、500機ほどの艦上急降下爆撃機カーチスSB2C-4「ヘルダイバー」の大編隊に襲われて、敷島博士始め研究者たちは全員死亡したと考えられていました。

戦後、たぶん昭和30年代の或る日、東京にロボット強盗が現れ、放送局が大型27号に襲われる事件が続発します。警察と少年探偵・金田正太郎くんが犯人を追ううちに、秘密結社PX団が鉄人28号を完成させて、警察や自衛隊に襲い掛かってきました。

「鉄人28号」という名前は、なぜ「28号」になったかというと、原作者の横山光輝によれば、アメリカ軍のB29からの着想だったということです。

小学五年生の時に終戦になり、横山光輝が集団疎開から帰って来ると、神戸の街は見渡す限りの瓦礫の山になっており、聞けばB29爆撃機の焼夷弾や爆弾の雨で破壊されたということで、B29の名前が心の底に残っていたことから、「28号」の名前を思い付いたということです。

『鋼鉄人間28号』というタイトルで書きかけていた原稿を編集者に見せたところ、タイトルはもっと短くした方がいいと言われて、『鉄人28号』が誕生しました。(横山光輝「鉄人28号とわたし」、『「少年」傑作集 第2巻 鉄人28号ほか』1989年10月20日、光文社所収)

不乱拳博士が開発した人造人間モンスターやバッカス、ブラックオックスやロボットアカエイ、ビッグファイヤ博士が作り出したファイヤ二世とファイヤ三世など、わくわくしたロボットがたくさんありますが、私にとって最も強く印象に残っているのは、牧村博士が発明した電子頭脳搭載の考えるロボット・ロビーです!

助手の助川が、善悪の区別のつかないロビーに悪事を教え込んでしまったため、ロビーの電子頭脳はどんどん賢くなり、やがて愚かな人間を駆逐してロボットだけの国を作ろうと考えるようになって、大量の優れたロボットを作り出しました。このロビーの作ったロボット軍団がカッコよかったです。

ただ、このロビー、次々に悪だくみをするんですが、ロビーの作ったロボットはいまいち弱く、戦略的にも幼くて、ことごとく失敗してしまいます。また、人間みたいに不安や怒りを感じたり、やられそうになると「助ケテクレ」と悲鳴を上げるところなんかが切なくてたまりません。最後は、鉄人28号の左の一撃でぺしゃんこに打ち砕かれて、あっけなく壊れてしまいます。

『鉄人28号』という漫画は、人造人間モンスターとか超人間ケリーとか、けっこう科学の暗黒面を描いた物語も多くて、そもそもが「あるときは 正義の味方 あるときは 悪魔の手先 いいもわるいもリモコンしだい」ですから、一筋縄ではいかない魅力があります。

『鉄人28号』にインスパイアされた作品もたくさん発表されていますが、鉄人が大日本帝国の決戦兵器であることから着想したOV作品『ミカドロイド』とか、今川泰宏監督版のテレビ連続アニメ『鉄人28号』も大好きです。

新日本童謡集【と】

『通りゃんせ』[わらべうた]

『通りゃんせ』[東京]

[わらべうた」

通りゃんせ 通りゃんせ

此処は何処の細道じゃ

天神様の細道じゃ

ちいっと通して下しゃんせ

御用のない者通しゃせぬ

この子の七つのお祝いに

お札を納めに参ります

行きはよいよい 帰りは恐い

恐いながらも 通りゃんせ

通りゃんせ

『わらべうた 日本の伝承童謡』町田嘉章・浅野建二編、1962年1月16日発行、岩波文庫

『通りゃんせ』は、江戸時代から全国的に広まった「関所遊び」の一つで、多人数でやる遊びです。遊び方はいろいろあるようですが、一般的なものを紹介します。

まず親を二人決めて、親は向かい合って両手を合わせ、高くアーチを作ります。それ以外の子どもたちは、左側の親のまわりを左回りにこの歌を歌いながら回ります。歌を歌い終わったところで親は両手を合わせたまま下ろして、子供を捕まえたら終わりです。今度はその子供が親と入れ替わって、再び遊びを開始します。うまく捕まえられなかったら、そのまま続けます。

『通りゃんせ』の発祥の地とされている所はいろいろあるようです。

岩波文庫の『わらべうた 日本の伝承童謡』では、箱根の関所が通行手形を持たない者を通さず、親が重病だとか主人が危篤といった特別な事情がある時だけは通したが、帰りは絶対に通さなかったことを歌ったものだとする説を紹介しています。

埼玉県川越市の三芳野神社も発祥の地説の一つです。

三芳野神社は、川越城が築城された時に城内の一郭に取り込まれて天神曲輪と呼ばれるようになり、一般人はそれまでのように自由に参詣することができなくなりました。しかし、神社大祭などの特別なときだけ参詣することが許され、南大手門をくぐって、さらにたくさんの門を潜り抜けながら、三芳野神社へ続く細い参道を進む必要がありました。密偵が城内に侵入するのを警戒して警護は厳戒を極め、特に帰りの参詣客への取り調べが厳しかったために、それを歌った唄が川越城下に広まり、それが江戸まで伝わったのが『通りゃんせ』だったといわれています。

『とんび』[文部省唱歌](大正8年・1919年)

『とんび』[文部省唱歌]

作詞/葛原しげる 作曲/梁田 貞

一 とべ とべ とんび、空高く、

なけ なけ とんび、青空に。

ピンヨロー、ピンヨロー、

ピンヨロー、ピンヨロー、

たのしげに、輪をかいて。

ニ とぶ とぶ とんび、空高く、

なく なく とんび、青空に。

ピンヨロー、ピンヨロー、

ピンヨロー、ピンヨロー、

たのしげに、輪をかいて。

『大正少年唱歌(一)』

子供にとって最も身近な猛禽類、それが「とんび」です。

この唱歌のような風景は、私の近所では今でも普通に見ることができます。青空にとんびは、農村地帯のアイコンですね。

『灯台守』[文部省唱歌](昭和22年・1947年)

作詞/勝 承夫 イギリスの曲 『五年生の音楽』

北に住んでいて寒さは好きでないのに、なぜか北を歌った歌や冬の歌には惹かれてしまいます。

この歌も、いきなり「こおれる月影 空にさえて 真冬のあらなみ 寄する小島」と来ますからね、もう、ガバッと心をつかまれてしまいました。

どちらかといえば山に近い地方の子どもだったので、私は「灯台」というものは見たことがありませんでした。たぶん、「灯台」がどういうものかを知ったのは、テレビドラマかマンガを通してだったと思います。当時は、『喜びも悲しみも幾年月』というドラマが大人気で、〽おいら岬の 灯台守は~~と主題歌を歌っていましたから、そこらへんで知ったのでしょう。

『どこかで春が』(大正12年・1923年)

歌/古賀さと子

『どこかで春が』

作詞/百田宗治 作曲/草川 信

どこかで「春」が

生れてる、

どこかで水が

ながれ出す。

どこかで雲雀が

啼いている、

どこかで芽の出る

音がする。

山の三月

東風吹いて

どこかで「春」が

生れてる。

『小学男生』

何の希望もない時でも、どこかで春が生れたり、どこかで水が流れ出したり、どこかで雲雀が啼いていたり、どこかで芽の出る音がドカーンとしたりするだけで、まだ生きていけるような穏やかな気持ちになれます。

『トロイカ』[ロシア民謡](昭和27年・1952年)

『トロイカ』[ロシア民謡]

作詞/楽団カチューシャ

雪の白樺並木 夕日が映える

走れトロイカ ほがらかに

鈴の音高く

響け若人の歌 高鳴れバイヤン

走れトロイカ かろやかに

粉雪蹴って

黒い瞳が待つよ あの森越せば

走れトロイカ 今宵は

楽しい宴

『トロイカ』はロシア民謡で、これもド北の歌ですね。なので、好きです。

トロイカはロシアの三頭立ての乗合馬ソリ、バイヤンはロシア式アコーディオンです。

作詞は元の民謡の歌詞とは関係なく書かれたものですが、ロマンチックなロシアの冬景色が描かれています。

『とんがり帽子』[NHKラジオドラマ『鐘の鳴る丘』主題歌](昭和22年・1947年)

『とんがり帽子』は、昭和22年(1947年)7月5日より始まったNHKラジオドラマ『鐘の鳴る丘』の主題歌でした。『鐘の鳴る丘』は、菊田一夫原作の浮浪児救済をテーマとしたGHQの要請によるものでした。その詳細については、これまで何度も執拗に書いてきましたので、こちらをご覧ください。

↓ ↓ ↓

NHKラジオドラマ『鐘の鳴る丘』(昭和22年)

『鐘の鳴る丘』──まぼろしの「蓼科訓練道場」

『鐘の鳴る丘』とフラナガン神父

『東京だョおっ母さん』島倉千代子(昭和32年・1957年)

歌/島倉千代子

『東京だョおっ母さん』

作詞/野村俊夫 作曲/船村 徹 歌/島倉千代子

久しぶりに 手を引いて

親子で歩ける 嬉しさに

小さい頃が 浮かんできますよ

おっ母さん

こゝが こゝが 二重橋

記念の写真を とりましょね

やさしかった 兄さんが

田舎の話を 聞きたいと

桜の下で さぞかし待つだろ

おっ母さん

あれが あれが 九段坂

逢ったら泣くでしょ 兄さんも

さあさ着いた 着きました

達者で永生き するように

お参りしましょよ 観音様です

おっ母さん

こゝが こゝが 浅草よ

お祭りみたいに 賑かね

私の母は、『湯の町エレジー』の近江敏郎と美空ひばり、そして島倉千代子が好きでした。特に島倉千代子は、母が若かった頃、地元の宮城県・築館に公演に来て、町内の志ばたや旅館に泊まったということを嬉しそうに話してくれたものです。

その母が入院中の2013年11月8日に、島倉千代子が亡くなりました。12月に母は退院しましたが、テレビの追悼番組を録画しておいて、一緒に島倉千代子を聞きました。母が亡くなったのは、それから2か月後でした。

母が消えた

『東京だョおっ母さん』は発売当時、150万枚の大ヒットを記録しました。「サンフランシスコ平和条約」が発効して日本国が主権を回復してから5年という、GHQによる7年間に渡る長い占領政策の影響がまだまだ色濃く残っていた時代のことです。

『東京だョおっ母さん』では、東京暮らしをしている娘が、上京した母の手を引いて都内の観光地を回る様子が歌われています。「二重橋」「九段坂」「観音様」というそれぞれの場所の代名詞となる言葉を用いることで、皇居、靖国神社、浅草寺を巡ったことがわかります。もちろん一番の目的地は、戦死した兄さんが祀られている靖国神社だったことでしょう。

作詞の野村俊夫は、大東亜戦争のガダルカナル島戦で、弟を亡くしています。その時、野村の母は、東京で生活していた野村の妹を訪ねて、上京してきたことがあったそうです。『東京だョおっ母さん』には、そんな野村の体験が活かされていると思われます。

作曲した船村 徹は、作曲家デビューしてから4年がたっており、すでに『別れの一本杉』や『波止場だよ、お父つぁん』などのヒット曲も持っていましたが、彼の母は一度も褒めてくれたことがなかったそうです。しかし『東京だョおっ母さん』がヒットした時は、「よい歌を作った」と言って、初めて褒めてくれたということです。

『東京だョおっ母さん』[台詞入り]島倉千代子

歌/島倉千代子

『東京だョおっ母さん』[台詞入り]

作詞/野村俊夫 作曲/船村 徹 歌/島倉千代子

おっ母さん おっ母さんとこうして

久しぶりに 手をつないで

東京見物できるなんて とっても嬉しいわ

ホラ見てごらんなさい

あれが宮城 二重橋よ

久しぶりに 手を引いて

親子で歩ける 嬉しさに

小さい頃が 浮かんできますよ

おっ母さん

こゝが こゝが 二重橋

記念の写真を とりましょね

お兄ちゃん

千代子も こんなに大きくなりました

やさしかった 兄さんが

田舎の話を 聞きたいと

桜の下で さぞかし待つだろ

おっ母さん

あれが あれが 九段坂

逢ったら泣くでしょ 兄さんも

ねえ お兄ちゃん

お兄ちゃんが登って遊んだ柿の木も そのままよ

見せて あげたいわ

さあさ着いた 着きました

達者で永生き するように

お参りしましょよ 観音様です

おっ母さん

こゝが こゝが 浅草よ

お祭りみたいに 賑かね

1963年に『東京だョおっ母さん』を再録音した時、島倉千代子は新たに台詞を加えています。この台詞によって、靖国神社へ参拝する一般庶民の心を、よりリアルに届けることができていると思います。

『とんとんとんまの天狗さん』[TV『崑ちゃんのとんま天狗』主題歌](昭和34年・1959年)

歌/大村 崑、かなりや子供会

『とんとんとんまの天狗さん』

作詞/花登筺 作曲/加納光記 歌/大村 崑、かなりや子供会

とんとんとんまの 天狗さん

とんまでオセンチ お人好し

にぎる刀は大上段 エイ

悪人どもを なぎはらう

姓は尾呂内 名は南公

子供が大好き 僕らの仲間

とんとんとんまの 天狗さん

とんとんとんまの 天狗さん

強くてハンサム ほがらかで

ふるうこぶしは空手打ち エイ

悪人どもを こらしめる

姓は尾呂内 名は南公

子供が大好き 僕らの仲間

とんとんとんまの 天狗さん

『崑ちゃんのとんま天狗』は、1959年9月2日~1960年12月24日まで、よみうりテレビ制作で日本テレビ系列で放送されました。「鞍馬天狗」をパロディした時代劇コメディです。この頃の関西発のお笑い番組がみんなライブ放送だったように、この番組も同様でした。

〽姓は尾呂内 名は南公

この歌詞は、もちろん番組提供していた大塚製薬の主力商品、オロナイン軟膏から来ています。

オロナインとは何だろうとずっと思っていましたが、アメリカのオロナイトケミカル社が新開発した殺菌消毒剤を原材料にしたことから、その社名から取って付けたものだそうです。

オロナイン・ヒストリー

コメント