- テレビ「柔道ドラマ」の流れを概観する

- 主題歌でたどるテレビ「柔道ドラマ」の歴史

- 『柔道一代』主題歌(昭和37年・1962年)村田英雄

- 『姿三四郎』主題歌(昭和38年・1963年)村田英雄

- 『柔』主題歌(昭和39年・1964年)美空ひばり

- 『風来物語』(昭和39年・1964年)村田英雄

- 『柔道水滸伝』主題歌(昭和40年・1965年)村田英雄

- 『続・柔』主題歌「柔の男」(昭和40年・1965年)美空ひばり

- 『柔道一直線』主題歌(昭和44年・1969年)桜木健一

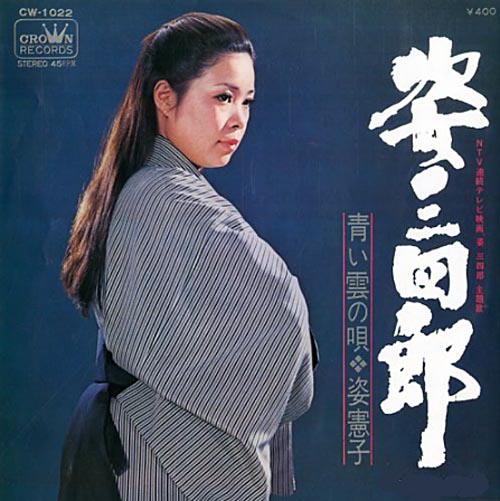

- 『姿三四郎』主題歌(昭和45年・1970年)姿 憲子

- 『闘魂』主題歌(昭和45年・1970年)姿 憲子

- 『いなかっぺ大将』主題歌「大ちゃん数え唄」(昭和45年・1970年)吉田よしみ(天童よしみ)

- 黒帯風雲録『柔』主題歌「柔の道」(昭和47年・1972年)水前寺清子

- 『姿三四郎』の頃──まとめ

テレビ「柔道ドラマ」の流れを概観する

このあいだ紹介したYouTubeの『姿三四郎』(竹脇無我版)ですが、毎週日曜日頃に2話ずつ順調にアップし続けてくれています。

先週は土曜日に第17話・第18話をアップしてくれたので、さっそくDVDに焼いてテレビの大画面で楽しみました。

今週もそろそろかな? …オリンピックで忙しいか?笑

放映当時に録画したのかと思っていたんですが、コメントを見てみると、平成16年(2004年)にホームドラマチャンネルで放送された時に録画したみたいです。

ということは、松竹か日本テレビで原版フィルムを保管しているということか? それなら是非、4Kレストア版を作成して、ブルーレイ・DVDディスクで発売してほしいものです。主な購入者は、サブスク世代ではないはずなので。

YouTubeの『姿三四郎』には熱いコメントがたくさん寄せられていて、いかに多くの人に影響を与えていたかがうかがわれます。

この『姿三四郎』人気とは、いったいなんだったのでしょうね?

富田常雄『姿三四郎』の成立史

昭和17年(1942年)7月、富田常雄の小説『姿三四郎』(錦城出版社)が出版され、それを黒澤明が映画化して大ヒットしたことが、その後の『姿三四郎』を初めとする柔道物、講道館物映画やテレビ映画が次々に作られる原点となりました。

前年の12月8日には、陸軍がマレー半島に上陸し、海軍が真珠湾を奇襲攻撃して、大東亜戦争が始まって半年が経過という時代です。

小説『姿三四郎』は最終的に「序の章」から「落花の章」まで全19章から成っていますが、最初に出版されたときは「巻雲の章」から「碧落の章」までの4章だけでした。

姿三四郎が車引きをしていて門間三郎に弟子入りし矢野正五郎に対する闇討ちを見てしまうことになる挿話から、檜垣源之助と右京ヶ原で決闘するところまでです。

そのため黒澤明の映画『姿三四郎』(1943年)も、右京ヶ原での決闘をクライマックスとする原作通りのストーリーになっています。

昭和19年(1944年)7月に出た『続・姿三四郎』(増進堂)は、「すぱあらの章」から「一空の章」までの4章から成っています。

アメリカの拳闘家ウイリアム・リスターとの試合から峰の薬師での檜垣兄弟との決闘までです。

黒澤明はこれを原作にして映画『続姿三四郎』を撮っています。

『姿三四郎』『続・姿三四郎』が好評だったため、続編として昭和19年から東京新聞に『柔』のタイトルで「不惜の章」から「明星の章」までの4章分を連載し、昭和20年から同紙に『続・柔』として「琴の章」から「落花の章」まで最終の3章分を連載しました。

昭和19年に大阪新聞に連載した『姿三四郎』の前史である『明治武魂』(「序の章」から「生死の章」までの4章分)を冒頭に加えることで、決定版『姿三四郎』が完成しました。

『明治武魂』(のちに『明治の風雪』と改題)は矢野正五郎が紘道館を創始するまでの物語であり、一番弟子だった戸田雄次郎の青春記にもなっています。

決定版『姿三四郎』が全貌を現したのが、昭和22年から昭和23年にかけて刊行された『姿三四郎』全九巻(増進社)でした。

『姿三四郎』は大東亜戦争初期から戦後にかけて書かれたわけですが、日本の敗戦によって日本社会に大きな価値観の転換が起きた時期を通過しており、当時新聞に連載していた小説のほとんどはGHQの検閲によって中断されましたが、子母沢寛の『勝海舟』と富田常雄の『姿三四郎』だけが連載を続けたということです。

つまり、GHQの検閲を通ったということになります。思想的に占領政策に反する物ではないと評価されたのでしょう。

テレビ柔道ドラマの系譜

『姿三四郎』の最初のテレビ映画化は、昭和32年(1957年)11月、KRテレビ(のちのTBSテレビ)が制作したもので、30分枠での放送だったようです。

テレビ柔道ドラマの最初がこの番組だったことになります。

ただ、私が生まれた年でもあり、どれくらい人気があったのか無かったのか、ほとんど手がかりになる物がなくわかりません。

この年の白黒テレビの普及率は7.8%(経済企画庁「消費動向調査年表」、秋葉原電気街振興会による)だったので、たとえ人気があったとしても、視聴者への影響力という点では、現代とは比べようもなく小さかったと思われます。

私が多少とも経験的に語ることが出来るテレビ柔道ドラマは、昭和37年(1962年)12月からTBS系列局で始まった『柔道一代』です。

ドラマがどんな内容だったか当時は知りませんでしたが、主題歌だけはテレビで村田英雄がよく歌っていたので覚えてしまいました。

原作は近藤竜太郎『柔道一代 風雲講道館』(芸文社刊)です。

嘉納治五郎と講道館四天王の物語で『姿三四郎』の焼き直しのような作品ですが、テレビの方はかなり人気があったようで、放送期間の延長もおこなわれています。

放送されたのは2年後には東京オリンピックが開催されようという時期です。東京オリンピックから柔道は公式競技種目となりましたので、それを見越しての番組企画だったかもしれない。

Wikipediaによると、昭和37年(1962年)、NHKテレビで『姿三四郎』が、「浪曲ドラマ」として1話29分で全4話が放送されていたようです。

これが『姿三四郎』の二度目のテレビ化になりますが、内容等の情報がなく正確なところは判りません。

放送時間から推測すると、とても物語全編を放送したとは思われず、右京ヶ原の決闘あたりまでではなかったかと思われます。

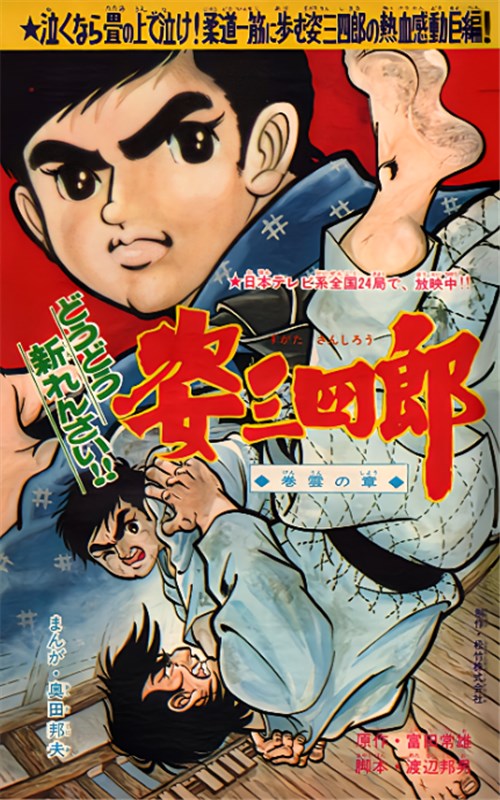

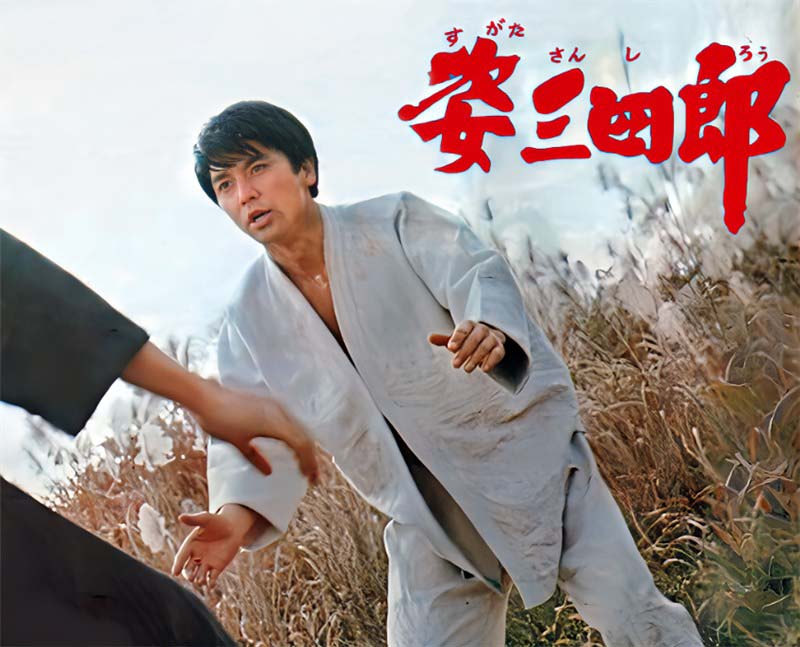

昭和38年(1963年)、倉丘伸太郎・佐治田恵子のコンビで『姿三四郎』の三度目のテレビ化がされました。フジテレビ系列局で放映。

原作はもちろん本家、富田常雄の『姿三四郎』です。

村田英雄の主題歌も、大ヒットしました。

私は再放送で見ています。

昭和39年(1964年)、平井昌一主演で『柔』が日本テレビ系列局で放映されました。

富田常雄が昭和39年から『週刊読売』に連載した小説『柔』が原作です。

矢野正五郎が矢野浩といった青年時代の物語。

『姿三四郎』の一部を成す同名の新聞小説がありましたが、それとは別な作品です。

美空ひばりが歌う主題歌が大ヒットしました。

これも私は再放送で見ています。モノクロ作品でした。

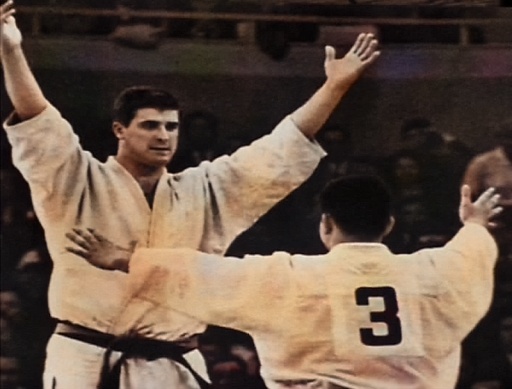

『柔』は東京オリンピックが開催された年の放送であり、日本柔道が初めて正式競技として加わりましたが、軽量級で中谷雄英四段がスイスのエリック・ヘンニを合わせ技一本で降し金メダル、中量級で岡野功三段がドイツのヴォルフガング・ホフマンを横四方固めで破って金メダル、また重量級では猪熊功五段がカナダのダグ・ロジャースに優勢勝ちで金メダル獲得と、大いに国民感情を盛り上げました。

しかし期待の無差別級神永昭夫六段が決勝でオランダのアントン・ヘーシンクに袈裟固めで破れ、金メダルを逃して国民を落胆させると、マスコミは「日本柔道の敗北」と書き立て神永と日本柔道界を批判したため、以来日本の柔道界は「五輪必勝」の十字架を背負わされることになりました。それは今も続いています。

メディア界では「柔道ブーム」が起き、映画では加山雄三主演で『姿三四郎』(東宝)が撮られ、テレビでもぞくぞくと柔道ドラマが放映されることになります。

同じく昭和39年11月から、NETテレビ(現テレビ朝日)系列で、高松英郎主演『風来物語』が放送されています。富田常雄『風来物語』が原作で、『柔』と同様あきらかに東京オリンピックを当て込んでの企画だったと思われます。

この番組は情報が手に入らないのでよく分かりませんが、あまり話題になった記憶はありません。

昭和40年(1965年)10月、『続・柔』が『柔』の後継番組として日本テレビ系列局で放映されました。富田常雄『明治の風雪』(『明治武魂』を改題)が原作です。主題歌は美空ひばり『柔の男』ですが、『柔』ほどはヒットしませんでした。

昭和40年8月、『柔道水滸伝』がフジテレビ系列局で放映されました。原作は富田常雄『花と日輪』ですが、後に小説の方も『柔道水滸伝』と改題されました。村田英雄の主題歌がヒットしました。

昭和40年、『柔一すじ』が日本テレビ系列局で放映されました。

私はこの番組に関しては全く記憶が無く、資料も一切持っていません。

『姿三四郎』『柔』『続・柔』『柔道水滸伝』を製作した日本電波映画社が柔道物の集大成として製作したとのことです。

主題歌は美空ひばりの『柔』『柔の男』で、原作は富田常雄。

昭和40年、『柔道一直線』がTBS系列局で放映されました。週刊少年キング連載の梶原一騎作・永島慎二画の劇画が原作です。

東京オリンピックで日本代表の神永がヘーシンクに押さえ込まれて敗れたことの衝撃が、物語の導入になっています。そういう意味で、東京オリンピックの影響圏内にある作品と見ることが出来るでしょう。

昭和40年の白黒テレビの普及率は、95%になっていました。昭和32年が7.8%だったことを思えば、十年足らずの間に急激にテレビのある家庭が増えていたことがわかります。現代とほとんど変わらない普及率です。テレビの普及率拡大と合わせるように、テレビ柔道ドラマの人気も拡大していきました。

昭和45年(1970年)、竹脇無我・新藤恵美コンビで『姿三四郎』が、4度目のテレビ映画化されました。松竹と日本テレビの共同製作で、日本テレビ系列局で放映されました。

昭和38年の倉丘伸太郎版のカラー・リメイク作品で、監督・脚本は同じ渡辺邦男です。

『柔道一直線』とともに、私が初めてリアルタイムで見た柔道物ドラマでした。当時中学生だったこともあり、私が最も影響を受けた作品となりました。

月刊誌から隔週週刊誌に変わった『少年画報』で、テレビとタイアップした奥田邦夫のマンガ『姿三四郎』が連載されていて、それも発売日を待ちかねるようにして読んだものです。

昭和45年(1970年)は大阪万博が開催された年です。

オリンピックだとか万国博覧会だとか、世界的な規模の祭典の開催国となると、やはり国民意識や民族感情の高揚を感じるものです。

そんな時期に、いつも登場してくるのが『姿三四郎』という作品でした。

昭和45年、『姿三四郎』の後継番組として、あおい輝彦主演の『闘魂』が日本テレビ系列で放映されました。原作は富田常雄『風来物語』です。昭和39年にすでに一度、NETテレビでテレビ映画化されていた作品です。

『姿三四郎』ほどには熱心に見ていませんでした。かろうじて姿憲子が歌う主題歌『闘魂』を覚えている程度です。

昭和45年には、アニメ『いなかっぺ大将』が始まっています。『姿三四郎』の設定をパロった川崎のぼるのギャグマンガが原作です。

のちに天童よしみとなる吉田よしみが歌う主題歌『大ちゃん数え唄』は、作詞・作曲陣といい、歌い手の歌唱力といい、圧巻の出来でした。

昭和47年(1972年)、『柔』のリメイク作品『黒帯風雲録 柔』が日本テレビ系列局で放映されました。しかし、ほとんど評判にもならなかったように思います。

昭和53年(1978年)、勝野洋・竹下景子コンビで『姿三四郎』が日本テレビ系列で放映されました。

『姿三四郎』ファンとして一応は見ましたが、三木たかし作曲の主題歌は今風のミュージックで、私の大好きな《和風ファンファーレ》を聞くことが出来なかったせいもあり、熱中するには至りませんでした。

「明治の手触り」と言ったものが、全然感じられないのが致命的だったと思う。『姿三四郎』は時代が明治だからいいのだ。

平成19年(2007年)、テレビ東京系列で放映された『愛と青春のドラマスペシャル 姿三四郎』となると、もう全く別物であり、私の大好きな『姿三四郎』はどこにもなくなっていました。テレビ局にはもう『姿三四郎』を制作する能力は無いのだなと思ったものです。

テレビの柔道ドラマというのは、主題歌の「歌詞」がやたらと「教訓」めいていて、ドラマの内容と合わせてそこからなにがしか「倫理的」なものを学んできたような気がします。

わかりやすすぎる歌詞は、時に「ダサさ」を感じさせるものですが、意味不明の歌詞がたまにあったりして、そこがまた奥深いような錯覚を与えるのですが、でも本当にそうだったのかな?

そんなテレビ柔道ドラマの歴史を、「主題歌」を中心にしてたどってみたいと思います。

主題歌でたどるテレビ「柔道ドラマ」の歴史

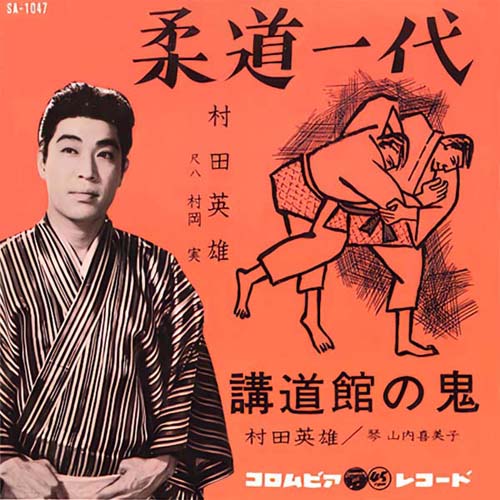

『柔道一代』主題歌(昭和37年・1962年)村田英雄

『柔道一代』は、昭和37年12月14日から昭和38年10月9日まで、TBS系列で30分枠で放映されました。原作は近藤竜太郎『柔道一代 風雲講道館』(芸文社刊)です。

作詞/星野哲郎 作曲/山路進一 歌/村田英雄

テレビ映画(当時はそう言った!)で柔道物が流行しはじめたそのハシリが、『柔道一代』だったと思います。

2年後の昭和39年(1964年)には東京オリンピックが開催されようという時代です。この東京オリンピックから、柔道は公式競技となりました。

原作では主人公・嘉納治五郎はじめ講道館四天王もすべて実名で書かれていますが、テレビ放送では名前を変えられています。

嘉納治五郎→真野修五郎

富田常次郎→宮田源次郎

西郷四郎→郷文四郎

横山作次郎→横川耕次郎

山下義韶→山上義郎

朝舜坊(朝舜法)→瞬海和尚

講道館→弘道館

2番の歌詞に「春の夜風に 吹かれる柳/みたぞまことの 男ぶり」とあるのは、強い風が吹いて、弱い木や枝がそれに逆らえば折れたり倒れたりするだろう。だが、柳のようにしなやかに、風が吹けばなびき吹かねば静止するというように自然に逆らわずにあれば、それがそのまま自分を守ることにつながっている。その姿こそが柔道の技の理想である、という意味です。

歌詞では、「男ぶり=柔道家の理想」と言うより、「人間としての理想」であると言っているようにも受け取れます。

原作では、青年嘉納治五郎が帝国大学の敷地の草むらに寝転んで、プラタナスの揺れる枝葉を見上げながら、「技と自然は一体である」という師の言葉の意味を考えている時にその真意を理解する場面があります。

寺山修司は小説『あゝ、荒野』の中で、3番の歌詞を引用しながら、登場人物のひとり新宿新次に次のように呟かせています。

新次が少年院を出てきて最初に耳にした「音楽」は村田英雄の「柔道一代」であった。

若いうちだよ 鍛えておこう

いまにおまえの時代が来るぞ

泣きたかったら講道館の

青いタタミの上で泣け

それをききながら新次はパチンコ屋の地獄の雑踏に背中を洗われながら、自分のあまりにも早すぎた人生の挫折について、しみじみと考えていた。村田英雄の、あの部厚い唇はいつもスピーカーごしに「おまえの時代」「おまえの時代」と唱えつづけているが、ほんとうに「おまえの時代」なんてものを待っていたら、いつかはその分け前を貰えるだろうか? いやいや、と新次はするどい目で、パチンコ台の中のタマの人生航路を目で追いながら呟いた。(実は「おまえの時代」なんてありゃしないのさ。誰だって「おれの時代」には熱中しているが「おまえの時代」のことにまでは手がまわらねえ。そんなものを待っていたら老いぼれになってしまっても、まだ少年院の世話になりっ放しでいるだろう。「おまえの時代」なんてのにありつくのはまるでお月さんへ梯子をかけるような話だよ。

たとえ、うまく梯子がかかったところで、のぼってゆくうちに自分の方が老いぼれてしまって、お月さんなんかにゃ絶対手がとどきっこねえんだ。村田英雄さん、村田英雄さん、あんたは嘘つきですね。)(寺山修司『あゝ、荒野』1966年)

「哲学」なんてまだ知らなかった時分に、流行歌の歌詞を通して人生を考えるということをよくやったものです。

たしかに中身が空っぽの「希望」だの「夢」だのを歌うあやしげな流行歌が多かったですが、日本人はまだまだ貧しく、そんな「夢」や「希望」でも、何にもないよりはあった方がマシだったのかもしれません。

実際、嘉納治五郎は別格として、講道館四天王と言われた人たちに「おれの時代」をつかんだ人はいたのでしょうか?

西郷四郎は師・嘉納治五郎が洋行中に講道館を出奔し、後に大陸浪人の群れの中に身を投じて、歴史からフェード・アウトしてしまいます。

富田常次郎はアメリカに柔道普及の旅に出て、ボクシングとの死闘を繰り広げたりしましたが、日本に帰国後はスポンサーを得て自分の道場を開いています。

「おまえの時代」という言葉は、政治的に使われやすい、若者をだますための言葉のようにも感じますし、作詞の星野哲郎にとっては単なる励ましの言葉だったかもしれません。

『姿三四郎』主題歌(昭和38年・1963年)村田英雄

『姿三四郎』は、昭和38年11月18日から昭和39年5月11日までフジテレビ系列局で放映。監督は渡辺邦男で、モノクロ作品でした。

主演は倉丘伸太郎、乙美役は佐治田恵子でした。内田良平の檜垣源之助、曽我廼家明蝶のさいづち和尚も、なかなかよかったです。

原作は富田常雄『姿三四郎』。

作詞/関沢新一 作曲/安藤実規 歌/村田英雄

前奏がいいですね! 私は《和風ファンファーレ》と呼んでいます。

『柔道一代』ではまだ「前奏」という感じ以上ではありませんが、村田英雄版『姿三四郎』になると、ヒーロー登場そして文明開化の時代に生まれ変わった近代的「柔道」誕生を高らかに告げるような重厚かつ華やかさのある曲が、《和風ファンファーレ》と呼ぶにふさわしい物になっていると思います。

そういう意味で、美空ひばり『柔』、姿憲子版『姿三四郎』もまた《和風ファンファーレ》となり得ていると思います。

こちらの主題歌は大ヒットしたので、かなり長い期間、『姿三四郎』の主題歌といえば、村田英雄のこの歌のことでした。

『姿三四郎』のモデル問題

こちらの作品は『柔道一代』とは違って、原作の段階から登場人物の名前は別名に変えられています。

西郷四郎→姿三四郎

嘉納治五郎→矢野正五郎

富田常次郎→戸田雄次郎

横山作次郎→津崎公平

山下義韶→壇義麿

朝舜法→玄妙和尚

講道館→紘道館

永昌寺→隆昌寺

原作小説が発表されたのは戦時中なので、登場人物を仮名にするというやり方は、『姿三四郎』の方が『柔道一代』よりも先だったことになります。

『姿三四郎』における「モデル問題」ですが、作者の富田常雄は姿三四郎のモデルが西郷四郎であると言われることに警戒感を募らせていました。

「柔道の創始者」といえば歴史的に見て嘉納治五郎以外になく、そこを起点にして見ていけば上述したような作中の登場人物と実在の人物との対応関係があることは確かです。

ただ問題は「モデル」の意味するところです。

作中人物の姿三四郎と実在する西郷四郎との間には、会津出身であること、小兵であること、「山嵐」が得意技であることくらいしか、共通点はありません。西郷四郎が他流と野試合したことはありませんし、檜垣源之助も恋人の乙美も創作された人物であって実在しません。

それでも「モデル」と呼んでよいものかどうか、あまりに違うその「生涯」に疑問符を付けざるを得ません。

富田常雄自身は、西郷四郎を姿三四郎のモデルにしたとは思っていませんでした。「姿三四郎のモデルは存在しない。」と繰り返し述べていました。ただ、西郷四郎の出身地の人々が「モデル」であると声を上げはじめたために、いやおうなくモデル問題に巻き込まれていき、当惑する結果となりました。

富田常雄の父は、講道館四天王のひとり富田常次郎であり、常次郎は嘉納治五郎の書生から講道館の門弟第一号になりました。

講道館は上野永昌寺を間借りして道場にしていましたが、あまりの稽古の激しさに和尚から文句が出て、道場を移転せざるを得なくなりました。

何箇所か道場を転々としたのち百畳敷き道場ができた頃、その敷地の一角に富田常次郎の自宅はあり、次男の常雄はその講道館の敷地内の自宅で誕生しました。父から柔道を習うとともに、講道館草創期の逸話をたくさん聞きながら育ちました。

幼少年時代から心の中で育ててきた柔道への思いを、作家となって、矢野正五郎や姿三四郎の生き方の中に込めて書いたのが小説『姿三四郎』でした。

『姿三四郎』という作品は、講道館柔道を興した嘉納治五郎の事績と四天王を初めとする関係人物たちをモデルにしているとは言えますが、モデルにしているのはその「登場人物の配置」「柔道対柔術諸派の対立構造」だけであり、個々の人物の造形や物語は富田常雄の創作であると見るのが正しいのではないでしょうか?

『姿三四郎』(昭和38年)がシルエット・プレイの元祖か?

主題歌にかぶせて、二人の人影が技を掛け合う――柔道物でおなじみのオープニングシーンですが、私の記憶では、渡辺邦男監督の『姿三四郎』(昭和38年版)で見たのが最初だったように思います。

翌年の『柔』でもやっていたような、かすかな記憶があります。

カラーになった渡辺邦男監督『姿三四郎』(昭和45年版)でも、ご存じのようにこのシルエット・プレイは踏襲されています。

その前年に始まった梶原一騎原作の『柔道一直線』でも、やっぱりオープニングでやっていました。

これは柔道物ではないのですが、テレビアニメの『空手バカ一代』でも、エンディングはやっぱり実写で空手のシルエット・プレイをやっていました。

シルエット・プレイはもはや、『武道物』のルーティンになっているようです。

『柔』主題歌(昭和39年・1964年)美空ひばり

『柔』は 昭和39年10月27日から昭和40年4月13日まで、日本テレビ系で放映。富田常雄『柔』が原作のテレビ映画です。まだモノクロでした。

主人公・矢野浩は、矢野正五郎の青年時代の名(幼名)です。

作詞/関沢新一 作曲/古賀政男 歌/美空ひばり

『風来物語』(昭和39年・1964年)村田英雄

『風来物語』は、昭和39年11月28日から昭和40年5月22日まで、NETテレビ(現テレビ朝日)系列で放映。

主題歌『風来物語』は、作詞/北くすお 作曲・歌/村田英雄。

原作は富田常雄『風来物語』。東映テレビプロダクション、NET制作で、高松英郎が主演でした。

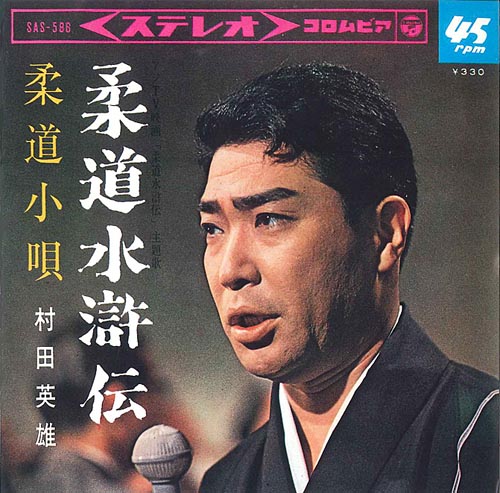

『柔道水滸伝』主題歌(昭和40年・1965年)村田英雄

『柔道水滸伝』は、昭和40年8月15日から昭和41年4月24日まで、フジテレビ系で放映されました。

原作は富田常雄『花と日輪』(のち『柔道水滸伝』と改題。)

出演は平井昌一、御木本伸介、倉丘伸太郎ほか。

作詞/関沢新一 作曲/安藤実規 歌/村田英雄

『続・柔』主題歌「柔の男」(昭和40年・1965年)美空ひばり

『続・柔』は『柔』の続編で、昭和40年10月12日から昭和41年4月12日まで日本テレビ系で放映。富田常雄『明治の風雪』が原作。『明治の風雪』は『姿三四郎』の冒頭部分に「序編」として組み入れられています。

作詞/関沢新一 作曲/古賀政男 歌/美空ひばり

『柔道一直線』主題歌(昭和44年・1969年)桜木健一

『柔道一直線』は、昭和44年6月22日から昭和46年4月4日までTBS系で放映。原作・梶原一騎・永島慎二による『週刊少年キング』連載のマンガのテレビ化作品。

主演の一条直也役が桜木健一、車周作役が高松英郎、ミキッペ役が吉沢京子。

「地獄車」や「二段投げ」を初めとして、誰が見ても現実にはあり得ない柔道技が次々に登場し、中学生だった私たちの間では大ウケでした。

外人柔道家が口にする「ニッポンノジュードー、ヨワーイ!」という言葉は、みんなでマネしたものです。

作詞/梶原一騎 作曲/林 一 歌/桜木健一

第一話の冒頭から「昭和39年10月、東京オリンピックのまっただ中で、日本の柔道はオランダのへーシングの巨大な体と力の前に一敗地にまみれた。」というナレーションとともに、ヘーシンクに敗れる神永六段の写真が映されます。

東京オリンピックで無差別級の日本代表・神永六段がオランダのヘーシンクに敗れたことを、「日本の汚辱」とする風潮が強かったのを反映しているのは明らかです。

『君よ、泣かないで』(エンディングテーマ)(1969年)黒木 憲

作詞/丹古晴巳(梶原一騎原案) 作曲/井上かつお 歌/黒木 憲

24:25あたりから、始まります。『姿三四郎』主題歌(昭和45年・1970年)姿 憲子

『姿三四郎』は、昭和45年1月18日から9月20日まで日本テレビ系列で放映。

姿三四郎役は竹脇無我、早乙美役は新藤恵美です。原作では「乙美」ですが、本作では「早乙美」になっています。

作詞/関沢新一 作曲/安藤実規 歌/姿憲子

『闘魂』主題歌(昭和45年・1970年)姿 憲子

『闘魂』は、昭和45年10月4日から昭和46年2月14日まで、松竹・日本テレビ制作で日本テレビ系で放映されました。原作は富田常雄『風来物語』。

『姿三四郎』の後番組で、監督は同じ渡辺邦男。主演はあおい輝彦で、『姿三四郎』から引き続き、新藤恵美、菅原謙次、髙城丈二らも出演していました。

作詞/関沢新一 作曲/安藤実規 歌/姿憲子

『風来物語』はそのままのタイトルで、すでに昭和39年11月からNET(現テレビ朝日)系で放送されていました。

『いなかっぺ大将』主題歌「大ちゃん数え唄」(昭和45年・1970年)吉田よしみ(天童よしみ)

『いなかっぺ大将』は、昭和45年10月4日から昭和47年9月24日までフジテレビ系列で放映されました。

川崎のぼるのギャグマンガが原作。

作詞、作曲ともに演歌界の大御所がそろい踏み! 歌い手は吉田よしみ、後の天童よしみです。

すんごい主題歌ですねえ!

作詞/石本美由起 作曲/市川昭介 歌/吉田よしみ(天童よしみ)

昭和45年(1970年)は大阪万国博覧会が開催された年。

万博の会場でも『いなかっぺ大将』のアニメが上映されていて、外国人の子どもたちが大ちゃんの赤ふんどしに釘付けになっていたという話も聞きました。

主人公は風大左衛門、通称「大ちゃん」です。

アニメではどこかの田舎出身ということになっていますが、原作マンガでは青森県出身です。

柔道の技を磨いて大物になるために上京して、亡き父の友人大垣矢五郎のもとに入門します。

花ちゃんとキクちゃんという二人の美少女からモテるのですが、この三角関係はなかなかうまくいきません。

ドラ猫に「キャット空中三回転」という技を習ったことから「ニャンコ先生」と呼ぶようになります。これは姿三四郎が、猫の四つ足を持って1尺(30cm)の高さから落としたり、2尺の高さから落としたりして、猫がどのようにして背中を着くことなく四つ足で立つのかを研究した挿話のパロディですね。

黒帯風雲録『柔』主題歌「柔の道」(昭和47年・1972年)水前寺清子

黒帯風雲録『柔』は、昭和47年4月1日から9月16日まで、日本テレビ系で放映されました。

原作は富田常雄『柔』で、昭和39年日本テレビ系で放送された『柔』のリメイク作品です。脚本・演出は渡辺邦男、矢野浩(嘉納治五郎)を佐々木剛が演じました。

しかし裏番組のザ・ドリフターズ『8時だヨ!全員集合』(TBS系)の人気にはかなわず、番組的には撃沈しました。

関沢新一の作詞も、これだけ柔道物を書き続けていると、ネタ切れ感が強くなって来ますね。笑

作詞/関沢新一 作曲/安藤実規 歌/水前寺清子

『姿三四郎』の頃──まとめ

あの頃は家族内のチャンネル権争いが激しく、いつも親父が見たいプロ野球に負けて、なかなか自由に自分の見たい番組を見ることができませんでした。

竹脇無我版『姿三四郎』をかろうじて毎週見ることが出来たのは、我が人生で幸運な出来事の一つでした。

最初の『姿三四郎』ブームは、戦時中に起きました。富田常雄の小説の人気も高かったのですが、何と言っても黒澤明が映画監督デビュー作に『姿三四郎』を取り上げた影響は絶大でした。

次にブームが起きたのは、東京オリンピック前後の「柔道ブーム」の中でのことでした。

東京オリンピックは日本人にとって、戦争に敗れ空襲で破壊し尽くされた焼け跡から立ち上がり、日本国の経済復興を世界に告げる国家の名誉を賭けた祭典でした。

特に日本の伝統的武道である柔道の試合は、国民の”意識”の上では「スポーツの名を借りた戦争」でもあったのかもしれません。

そんな国民の意識・世論を形成するのに、『姿三四郎』を初めとする富田常雄原作のドラマ群が影響を与えていた可能性があると思います。

しかし、勝敗にこだわりすぎる過激な世論のあり方は、富田常雄が理想とした柔道の在り方とはかけ離れたものだったでしょう。

大阪万博が開催された昭和45年(1970年)に放映された竹脇無我版『姿三四郎』は、経済的な豊かさを享受しながらもモラル的には荒廃し、過激な反戦・反安保闘争が繰り広げられ、やがて極左暴力集団が暴発するに至る時代にあって、「時代を超えた日本人の理想的青年像」を大衆に届けることを目的に企画・製作された作品でした。

それについては次回、詳しく見ていきたいと思います。

コメント