「浮浪児」について調べている過程で、この一冊と出会った。

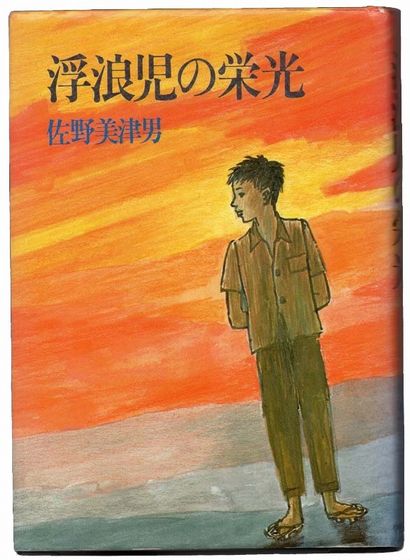

『浮浪児の栄光』(小峰書店 1983、初出1962)、著者の名は、佐野美津男。

あれ? この名前、どこかで聞いたことがあるぞ。どこだっけなあ!

思い出せない。

ウィキを見てみたら、こんな記事を見つけた。

『ザ・パンチジャーナル』(ニッポン放送、金曜日夜、1966年4月15日から1969年3月28日)

1966年 12月23日 「サンタクロースはやって来ない」 佐野美津男、俵萌子

1967年 2月 3日 「明治ってなあに」 菅原通済、佐野美津男

6月23日 「勇気あるもの」 森村桂、佐野美津男

9月 1日 「親不孝教室」 白石浩一、佐野美津男

12月 8日 「若者キチガイ説」 桶谷繁雄、佐野美津男

1968年 3月 8日 「日本は平和か」 菅原通済、佐野美津男

8月 2日 「不良少年」 佐野美津男、池田信一

12月 6日 「高校生の大学告発」 無着成恭、佐野美津男

1969年 1月31日 「ヘソ曲がり人生論」 立川談志、佐野美津男

ラジオの討論番組だったようだが、寺山修司、野坂昭如、野末陳平と並んで、佐野美津男がよく出演している。

『COM』(1967年12月号)では「まんが月評」に登場している。佐野はこのころ「いいたい放談」というのを連載していたようだ。(1968年10月号が最終)。「1968年1月号」では、アトムをネタに手塚治虫批判をしているという。

http://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/feature/feature_com_2.html

ここらへんで、ひょっとしたら接近遭遇していた可能性はあるな。

60年代の『平凡パンチ』にも、学生運動のルポを載せたりしている。

TVアニメ『ビッグX』(1965)では2話分の脚本を書いている。「哀しき昆虫博士」(1965/03/22)、「海底秘密研究所」(1965/04/19)。

おなじくTVアニメ『悟空の大冒険』(1967)では5話分の脚本を書いている。

60年代から70年代にかけて、注目を集めていた作家だったらしいことが見て取れる。

しかし、彼の作品を読んだのは、今回が初めてだ。この作品、けっこう、いろいろな作家に影響を与えていたのではないだろうか?

たとえば、少年院から脱走するシーンでは、わたしは石森章太郎『サイボーグ009』(「少年キング」1964年7月19日~)の冒頭で、島村ジョーが少年院から脱走するシーンを思い出した。緊迫感に通底するものを感じた。

また、「銀座のジョー」が元バンタム級の男に、拳闘ジムに連れて行かれるシーンは、

これはもう『あしたのジョー』(「少年マガジン」1968年 – 1973年)だ!

梶原一騎先生、あの作品はここから発想したんじゃありませんか?

矢吹ジョーは、どうみても「浮浪児」あがりだもんな。世界観が両者は通底していると思う。

ということで、『浮浪児の栄光』のあらすじを紹介しよう。

赤錆色の焼け跡から

おれ(佐野アキ)は、両親と姉ふたりを東京空襲でなくし、戦災孤児になった。

おれの親きょうだいは、浅草国際劇場から蔵前へ通じる十三間道路を避難中、強風が運ぶ火にあおられ、バタバタと倒れる人びととともに死んだ、ということになっていた。だが、実際に見たひとはいなかったのだ。

嘘の証言によって警察が死を認め、戸籍からおれの親きょうだいが消えると同時に祖母は宣告した。

「きょうから、おまえは、わての一番しまいの息子や、そのつもりでしっかりやるんやで」

祖母の息子になるということは、その日から働くことを意味した。

おれは五時に起こされ、水くみ、自転車掃除、マキ割り、それから当時は新聞が戸別に配達されなかったので新聞を取りに行く。早く食事をすませて学校へ行かなければならない。

「たんと食べや、松戸の家じゃ、ごぜんもろくに食べさせんいわれたら、恥やさかいに…」とはいうが、祖母は片ひじをおはちの上にのせ、どけてくれない。それをどけてもらってから、自分でめしをつぐわけだが、これは苦痛だった。

闇市が松戸の駅前にもできて、浮浪児ということばが流行しだした。おれも見た。おれは彼らがうらやましかった。連中にはゆめがあるように思えたからだ。

おれに手回しの製粉機をまわす仕事がふえ、そのために虫歯が激しくうずいた。おれは痛む頬に風をあてたいと思い外へ出ると、そのまま、街に出た。

おれは生まれ育った町の焼跡に近づいた。敗戦後半年を経て、ポチポチとバラックの家が建っていたが、おれの家があり、おれの親きょうだいが住んでいた場所には、ボウボウとひめむかしよもぎが生えているだけだった。便所のあったあたりに見当をつけ、小便をたれた。乾いた灰にみるみる吸い取られてゆくおれの小便をみつめ、きょうから、おれは浮浪児なんだと決意した。

おれはひとり焼けただれたビルの屋上にのぼった。三階建のこのビルは、おれが学んだ国民学校だったが、いまではただの焼けビルなのだ。溶けたガラスがこびりついている窓わくが赤錆色に空を区切っているだけだ。

おれは屋上から眼下にひろがる焼跡を見た。

静かだった。おれは死にたい思った。死ねば、死んだ親きょうだいにあえるのではないかとふと思ったのだ。

夕暮れになっていたようだった。いままで赤錆色だった焼跡が黒ずんできた。東京といえば騒然たるところという感じがだれにでもあるはずだが、その東京で、音もなく動くものもない瞬間があった。東京は死んでいたのだ。

焼跡に夜がきたときの暗闇は、想像しただけでもおそろしい。暗黒の世界を黒い死人の魂が乱舞するという想像をしたのだ。

おれはいそいだ。そして上野駅にたどりついた。昼間の地下道にくらべて、人口は数十倍にふえていた。異臭もさほど気にならず、悲惨な感じも消えている。確かに夜の地下道にはなんともわけのわからぬエネルギーがあふれているのを感じた。

ハーモニカを吹いていた若い男が、いきなりおれのところへくると、

「おい、どこからトンズラしてきた」ときいた。

「トンズラじゃねえよ、ヤサグレさ」

この問答ひとつで、おれはハーモニカの男をアニキと呼ぶはめになった。おれはいちどだけその男と組んで仕事をした。男をアニキと呼ぶ三人の浮浪児がいっしょだった。

おれたちは夜あけ近く、アニキが社長と呼ぶ男とアニキに起こされた。リアカーが用意してあり、リアカーの軌跡が残らぬように竹ボウキで掃き消すのがおれの仕事だった。

暗闇のなかに倉庫が建っていて、カギが光っていたが、そのカギはアニキによってたやすく破られた。倉庫のなかには石油カンがあって、水アメがはいっていた。

リアカーに水アメ入り石油カンを満載して、社長が待つバタヤの仕切り場へ運んだ。

「十時になったらバイニンがくる。そしたら金を渡すから、ねて待ってろ」

おれと三人は興奮しながら待ったが、社長とアニキはそれきりもどってこなかった。何か月かたってから、おれは完全にヒロポン中毒症状のアニキを見た。

最初の仕事は、ひとを信じる環境ではないのに、信じたために裏切られ、失敗した。だが、おれには三人の仲間ができた。そのなかのひとりは、タクグレしたやつで、愚連隊がしゃべるような隠語に明るかった。

おれたちが地下道にいるとき、あちこちからざわめきがおこった。

「カリコミだ」

おれには意味がのみこめなかったが、身に迫る危機だけは感じられ、おれたちは混乱の中を右に左に逃げた。

上野の山に小屋を立てて住んでいる連中のなかに、タクグレと親しいらしい花売り娘がいて、おれたちはその夜、再度のカリコミを避けるため、花売り娘の小屋でねた。

疎開と浮浪とスリ学校

おれたちの集団疎開先は東北の温泉地だった。集団疎開の地で習得した食料確保の行動力は、浮浪児になってからの店先から物をかっさらって逃げる場合にうけつがれていたし、少年院脱走についても、疎開における体験が裏打ちされていた。「おねえちゃん」が強制的に入院させられた吉原病院へ差し入れにかよったときも、疎開先で女子生徒が集団的に淋病にかかった経験から、そこでおこなわれていたことが検診とよばれる医学であることがひとめでわかった。おれの戦争中の体験=集団疎開の体験と浮浪という名の戦後体験は切り離して考えることができなかった。

おれが集団疎開当時の思い出にひたってるあいだに、タクグレはすばやく行動して朝の食糧を手にしていた。しかし、それを二等分しておれに分け与える理由はなかった。おれとタクグレは、いっしょに仕事をし、だまされ、昨夜はひとつ毛布にくるまってねたが、それが食糧をわけあう理由にはならない。おれはそのとき、浮浪児の生活のきびしさを実感したかもしれない。

菓子屋の店先からポンセンベイを手に入れようとして、おれは私服刑事に捕まった。

DDTを頭からぶっかけられて、留置所の一室の「保護室」に入れられると、背後から毛布をかけられヤキをいれられた。

翌日、三宅坂の児童相談所に送られたが、その晩、二十人ばかりの仲間と脱走した。おれは主謀者の浮浪児「ブラック」について逃げ、山谷のドヤ街にたどり着いた。

「ブラック」はスリ学校の副級長で、おれはその夜のうちに、李先生のクラスに編入された。スリ学校は、ほかに、タカバシと新宿のドヤ街にもあった。そこはスリ学校山谷分校だった。

李先生は済州島出身の朝鮮人だったが、職人気質の李先生によれば、チャリンコ(スリ)はエンジニアなのであった。

一週間ほどして、おれは「ブラック」や「赤い歯茎」といっしょに李先生に引率されて、府中競馬場へ実習に行った。

まず李先生が、デンスケ(路上賭博)からロップ(財布)を抜き、離れたところの食べ物屋でみんなですばやく腹を満たした。

つぎはおれの番だったが、将校ズボンの男のポケットに指をかけようとした瞬間、李先生にくるぶしのあたりを蹴られた。すばやく手を将校ズボンからはなすと、いやな目つきのデカの視線が自分に注がれていた。

最初のトンズラ

警察がスリ学校の存在に気が付き、おれたちがカンタ(宿泊)している松屋旅館を張り込み続けた。

仕事に出かけることができないため、李先生がデカを尾行させているすきに、おれたちは散ってしまう。昼の吉原を通り、浅草六区に出た。浅草六区はその全体が闇市という感じで、浮浪者があふれていた。

セントラル・オクションという叩き売り屋のところに人が集まっていたので、男のズボンの脇ポケットから財布を抜いたと思った瞬間、婦人警官に手錠をかけられた。

おれは名前と年齢をいつわったまま、家庭裁判所から鑑別所、そして小田原の少年院へ送り込まれた。

おれとほかに三人の新入りの到着が昼食時間を過ぎていたため、おれたちの前に並べられた食事は、コッペパンと水だけだった。カチカチに乾いたコッペパンを流し込むために、おれたちはアルミの器で水を飲む。すると少年院の卒業生だというセンコウ(教官)が、すばやく水を注ぎ足してくれる。

「さあ、遠慮しないで飲めよ」

もういいと言うと、

「おれが、こんなに親切にしてやってるのに、てめえはおれのいうことがきけねえっていうのか……」

どうしてもはいっていかないのだが、教官が手をそえてくれる。ついにおれはいままで飲んだ水を全部吐きだしてぶっ倒れた。ほかの新入りもおれと同じ有様になる。

そしておれたちは、なんとしても、この少年院から脱走しなければならないという決意をしたのである。

輝かしき脱走は偶然の機会にやってきた。

フチなし眼鏡の年配の教官が、作文を書くものは申し出るようにと言った。食事が終わるとすぐ、銀座のジョーと自称するゴツいやつが、

「おい、作文を書きに行こうぜ」と、おれの耳もとでささやいた。

何を意味するか、直感的に理解したおれは、教官に申し出た。

おれたちは入口近くの待合室に入れられ、鉛筆とザラ紙を手渡され自分の現在の心境を書きつづれと言われた。

脱走は教官が便所へ用をたしに行ったときすばやく決行された。

犬小屋からとびだして吠える犬を椅子でなぐりつけ門を出た。だれも裸足だ。門を出るとすぐに道がふたつにわかれる。左へ行くものがおり、おれは右へ、銀座のジョーもおれに続いた。

踏切を渡り、切通をぬけると、道の果てにあったのは川だった。鉄橋の工事中で、川の水量は相当のものだった。

おれたちは鉄橋を渡った。枕木と枕木のあいだには、はるか下を流れる川が見える。四つんばいになって鉄橋を渡り切ると、おれたちは暮色のなかで死んだように倒れていた。

上野地下道殺人事件

おれと銀座のジョーは、下駄を二足ものにして、熱海へ向かった。熱海までの道程は苦行の連続だった。

湯河原まで来ると、ジョーはひとりの愚連隊風の男を見つけ、流れるように仁義をきった。おれはおどろき、ジョーをみつめた。話にはきいていたが現実に仁義を見聞きしたのはこれが最初だった。

そしておれたちは真新しい下駄と金二十円也を獲得した。おれたちはコッペパンをかじりながら、仁義を教え教えられつつ熱海に向かった。

多くの遊び人がひしめき合っていると考えて熱海へやってきたのだったが、期待は裏切られた。どの大通り、どの横町にもそれらしい姿はみえない。

ジョーが愚連隊らしい黄色いアロハの男を見つけるが、男は湯の町熱海のギター流しだった。

「もうこれからは遊び人の時代じゃねえんだ。おまえらも、かんがえなおしたほうがいいぞ」といわれた。

しかし、ジョーは流しの意見には反対だった。

ジョーの兄貴分はほとんどがUSナンバーの高級車をのりまわし、上衣の下には小型の拳銃を持っているという。しかもそういう兄貴分がいまやぞくぞくと実業家に転向しつつあり、「これからはジョー、おまえらの時代だぜ」と激励してくれるという。ジョーにとって、これから帰る銀座の街は輝かしき栄光につつまれた街なのだった。

おれとジョーは、貨物列車の白い砕石が積まれた上に乗って、上野駅に現れた。

おれは上野駅地下道で、スリ学校山谷分校でいっしょだったマサをみつけた。マサは、一緒にゴト(仕事)をやったのに、オシン(お金)を持ち逃げしたクロを探していた。

クロは総武線の国電のなかで老人から盗みとった八万円をひとり占めにして、吉原、玉の井、洲崎あたりのビリヤ(売春宿)を泊まり歩いて、金を使い尽くして上野に舞い戻っているらしい。

おれはマサとクロが争う場面をみたかった。マサは小柄な男だが気が強く、エリ首から背中へ手ぬぐいで巻いたサシミ庖丁を差し込んでいるという噂があった。おれは公衆便所のところで都電の車両ナンバーでオイチョカブをやっているクロを見つけ、マサにつたえた。

マサは背後からクロに近づき、背中からサシミ庖丁をひきぬきクロを刺した。クロは殺され、マサは地下道から東北線改札口まで逃げたところでパクられた。

「ぶらぶらしているからコロシなんかやるようになるんだ。若いものはボクシングでもやるのが一番だぜ」と元バンタム級の男がつぶやくと、おれと並んで立っていたジョーの腕をつかんだ。

「掌をにぎってみな……思いきって、おれの腹を叩いてみるんだ……さあ、えんりょすることはねえぜ」

ジョーは喫っていたシケモクを唾液とともに吐き捨てると、大きなスイングを見せて元バンタム級の腹部へ左の拳を打ちこんだ。

「うっ」といううめき声を発して元バンタム級がからだを屈折させるとジョーは黄色く汚れた前歯をむきだしてわらってみせた。

ジョーは元バンタム級に連れられて、上野駅近くのビルの一室の革新拳闘会というところへはいっていく。

「おれはバンタム級だってよ」

すでにボクサーになることを決めたような語調でジョーが言った。

おれとジョーは上野で別れた。銀座へ帰るべきはずのジョーは上野に残り、あてのないおれは銀座に出た。パクられたマサがいっさいを自供すれば当然、おれとの関連が明るみに出るだろう。上野にいることはおれにとって危険だった。

銀座(ザギン)のガンジー

ガンジーという名のゲソ磨き(靴みがき)は一種異様な怪物だった。顔面は深いシワにおおわれ、色はあくまでくろく、からだにあわぬ長い手足を持っていた。その当時の銀座でガンジーをしらなければ、そいつは絶対モグリであるといわれたほどのボスであった。

ガンジーにはそこしれぬ知識があった。彼は米兵を相手にして言語の障害を感じるふうはなかった。

「ジョーからきいてきたきたんだ。ザギンで遊べるようにしてくれよ」とおれが頼むと、

「じゃ、おまえ、これ持ってろ」とゲソ磨きの道具を手渡すのだった。

おれは銀座のゲソ磨きになっていた。

米兵の靴を磨いてふと顔をあげると米兵がおれを見下している。これがおれに激しい精神的苦痛を与えた。アメリカこそが親の仇という意識があった。

「ちきしょう、おれは、親の仇の靴を磨いているんだ」と思えば、しぜんに強く唇をかみしめざるをえなくなり「いつかはきっと仇を討つときがくる。そんときにはおれに靴を磨かしたやつから先にぶっ殺すんだ」と決意するのであった。

おれは靴みがきにかわるべき職をさがして、数寄屋橋のたもとの水中花屋の手伝いになった。米兵やその家族が珍しげに買っていった。となりはラムネ屋だった。こちらはパンパンが一番の客だった。

ある日いきなり、花売り娘のマー公があらわれ、おれはラムネのびんを取り落すという失態を見せた。

上野から銀座に出てきた花売り娘のために、おれはラムネの玉をぬいた。ラムネを飲みくだすマー公ののどのあたりをおれは美しいと感じていた。

ラムネ屋についていって倉庫から洋酒を持ちだした。

築地中央市場近くの宝来橋にはシンちゃんと呼ばれる男がホッタテ小屋を作って住んでいた。シンちゃんは、配下に十数人の男女をかかえるヒロポンのバイニンだった。

ラムネ屋はシンちゃんを通して盗品のウィスキーを売りさばこうとしていたのだった。

シンちゃんは自分もまた一日五十本のヒロポンを消費する中毒者だった。

ラムネ屋は洋酒と引き換えに薬(ヒロポンのこと)を回してくれるよう、シンちゃんに頼んだ。

三本の洋酒と三十本のヒロポンを交換したラムネ屋は、その場で何本かを体内に注いだ。ラムネ屋はおどろくばかりの饒舌になり、おれたちの持っている洋酒ならレストランでもバーでも喜んで引き受けるから直接売って歩こうと言い出した。たちまちおれたちは警察に連絡され、パクられてしまった。

ヒトノセンチデクソコカン

「やあ、またきたな」

鑑別所の教官たちの声とその目つきほど気分の悪いものはない。だが、親さえいれば説諭程度で帰れるものを、住所不定という肩書きのために少年院送致となってしまうおれなどは、じっと肩を落としてたたずむのである。

「あなたは知能指数がすごくいいのよ、だから真面目にならなきゃ、だめよ」

へんな理屈をつけてきたのは家庭裁判所の平岩という女の少年調査官であった。そうか、おれはバカじゃないのか、という自覚の如きものが、平岩調査官へのほのかな信頼に変質していった。

船橋競馬場を眼の前にみる技術訓練所という名の少年院で、半年をすごす決意を固めたが、おれの決意はすぐに崩れてしまった。

入所した翌日に競馬があり、おれたちが教官にインソツされて見物に行って帰ってくると、おれを除くだれもがカネを身につけていた。おれが熱心に競馬を見ているあいだに、ほかのやつらはせっせとチャリンコしていたのだ。またもおれは遅れをとった。

船橋技術訓練所は少年院としては小田原よりも下級である。すでに小田原を経験してきたおれが、船橋のやつらに嘲笑され足蹴にされた屈辱、おれはなんとしても平穏に半年をすごす決意をひるがえす必要があった。

ある日、おれは工場の隅の棚に「青酸カリ」と記された小ビンを見つけた。青酸カリ=毒薬とひらめくと、おれはその小ビンを盗んだ。それからのおれの言動はじつに大胆であった。文句をいうやつは片っ端から毒殺だぜという心の叫びと、おれはいつでも好きな時に死ねるんだという安堵感に支えられていた。しかしその得意の状況も長くは続かなかった。

炊事場でカン高い叫び声が起きたのをキッカケに、「味噌汁に青酸カリが入っていた」という騒ぎにつつまれ、棚においてあった青酸カリがなくなっていたことから、そいつを盗んだやつが犯人だ、ということになってしまった。しかし、青酸カリはおれのポケットのなかにあり、その推理は誤っていた。

すでにおれは数かずの言動によって教官たちの心証を害していたから、盗みを自供することもできず、残る手段はただひとつ、脱走あるのみと決意した。

おれはあたりが寝静まるのを待ち、寝床のなかで身支度をととのえ靴まではいた。おれのとなりの寝床のマツオというやつが、ムックリと起き上がり便所と反対の窓辺に向かって忍び足をはじめた。おれはあわてて、

「ズラカルのか」

「ヤバイからな」

いったいなにがヤバイのか。もしかするとこいつが味噌汁へ毒を投入した犯人かもしれないという疑いが一瞬浮かんだ。

ふたりは窓からトイをつたって地上にとびおりたが、なんのはずみかものすごい音をたててヒサシが落ち、おれたちはたちまち教官たちの追跡を受けた。

おれとマツオは競馬場へ通じる砂の道をあえぎつつ走り、深夜の競馬場へと逃げこんだ。

たったふたりだけが逃げこんだ深夜の船橋競馬場で、ふたりのうちのひとりマツオがクソをたれはじめ、おれが耳をすまして見張りについていたのだ。そしておれは単純な連想からある占い師のコトバを思いだしていた。「ヒトノセンチデクソコカン」というのだが、その意味をおれは祖母からきかされた。ひとつところにとどまってクソをたれるほどの落着きもない、というのが、おれの写真を見立てた占い師のコトバだったというのである。

駅の名は忘れたが、ジーゼルカーが走っている支線の駅にたどり着いたときには、おれたちは息も絶え絶えという状況だったが、便所の前の井戸で水を呑んでいるうちに、もうおれたちは怪しまれ、駅員が電話をとりあげていた。

おれたちは結局、上野まで歩いた。

親よりダチッコ

マツオと別れておれは、ザギンのジョーをたずねて、三階だったか四階だったかにあった拳闘クラブまでのぼっていった。

トックリという衿もとをきっちりと締めつけるセーターは、ジョーをいっぱしの拳闘選手に見せていた。

「おれはもうジョーっていうんじゃねえんだ。おれ、高橋雪夫っていうんだぜ」

ジョーはそういいながら、壁にはりだされているビラの一枚を指さした。ビラには東日本新人王決定戦と大きく書かれ、そのいっぽうの選手の名が、なんと高橋雪夫だった。

「もう、おれなんかとは違うんだね」

おれは暗い階段をかけおりようとしたが、とちゅうで元バンタム級と自称していた男がおれの肩をつかんだ。

「だいぶシケテルようだな。手伝ってけよ、めしぐらい食わしてやるぜ」

おれは手伝いに行った京橋公会堂で、李先生のスリ学校にいたマサとであった。上野地下道でクロを刺し殺したやつである。

「もう出てきたんですか」

ひとを殺しても殺人といわずに傷害致死といういいかたもあることをしったのは、そのときだった。

マサがいまでも山谷の松尾旅館に宿泊中だときき、おれはマサについていく気持ちになった。

夜中にチー坊がかけつけてきたとき、おれたちはコイコイをやっていた。

「コイコイなんかやってる場合じゃないよ」

チー坊は本館のほうに泊まっているチビが、ひどい熱をだしていると告げた。

おれたちは病気になっても医者にかかることができなかった。カネがあっても、医者を呼ぶことはできなかった。医者にかかれば、すぐに警察がくる。未成年者がドヤにいるというだけで、おれたちはパクられるのだった。

チビはまだ十歳にも達していないチャリンコで、稼いだカネでミツ豆を腹いっぱい食うのが楽しみだといっていたが腕はよかった。

秀はチビの後見として、チビをひどく可愛がっていた。

「親よりもダチッコのほうがいいよな。おれなんか、病気になっても、ひとりでねてたもんな」とマサ。

その時、旅館のかみさんが「リンケンだよ。早く屋根から逃げておくれ」

秀がシーツをやぶってチビを背負い、屋根から電柱伝いに路上に逃げたとき、チビの顔にはすでに血の気がなかった。

チビの死体をどう処理すべきか、おれたちは隅田公園に行き、隅田川の水面を見ながら相談した。

おれとマサと秀が、貸しボート屋からボートを借りて、言問橋のあたりでチビの死体を積み込んだ。

秀がしきりに死体の頰をさすっていた。

ボートに当たったものがあり、オールでかき寄せてみると犬の屍だった。背中のあたりが焼け焦げて、腹部がはじけるばかりにふくれていた。

川に投げ込むのはやめた。川に投げ込めば、チビの死体も犬の屍とおなじく惨めで醜くなる。

戦災死者のための仮埋葬墓地の一部を、カワラの破片を使って掘っ繰り返した。チビの死体をそこに置き、おれたちは合掌した。

竹の笛と手旗信号

高田は右足がなく松葉杖をついていた。だから浅草ではビッコの高田でとおっていた。

おれは高田の経営する見世物小屋を手伝うことになった。

高田に言われて、おれは宇都宮のタカマチ(祭礼)で、写真屋をやった。

まず「ヤマちゃん」が若い二人連れをカモにした。

「ここに名前と住所を書いて下さい。写真は一週間以内に送ります。」

男と女は相談して、紙切れに住所氏名を書きつける。

「名刺に手札にキャビネとあるんですがね。どうです、キャビネにしちゃあ。四枚一組で百円です。」

「どうです。歩いてるところだけじゃなくて、立ちどまっているところも。」

「ついでだからさ。坐ってるところもどうですか。」

そして相手がオドオドと代金をきいたとき、ヤマちゃんが、

「ご注文の場合は、三倍もらうことになってます。だから……全部で千五百円」

相手がとても払えないというと、おどして相手に払わせた。

翌日、男は友人仲間とつれだってやってきた。ケンカだ。ヤマちゃんはドスを抜いてパクられ、おれたちは共犯でパクられた。

あくる日、東京から高田のアニキがやってきて、土地の顔役を同道して、警察からもらいさげてくれた。

おれは「鹿沼のシンちゃん」と知り合い、しばらくハコ師(車両専門のスリ)をやっていた。そのうち手不足に悩んでいたカツギ屋と知り合い、栃木県茂木町へ連れて行かれた。

そこは私設専売局だった。タバコを紙に巻いて、箱に詰め、東京へ運んでいた。紙も箱も、専売局から流される実物を使っていた。タバコの売れ行きはすばらしく、いくら作っても足りなかった。

おれはモクのかつぎ屋になっていた。

激しい雷雨のあと、おれは長屋裏の川のほとりにたたずんで、盲目の老人から買った竹の笛を吹いていた。すると、とたんに、東京へ帰りたいという思いにかられ、金目のものをかっぱらってズラカレという気になった。タバコを雑嚢にびっしりとつめ込んで、その日のうちに東京へ舞い戻った。

しかし、おれが船橋技術訓練所からのトンズラ野郎であることをチクったやつがいて、その日のうちにおれは本田警察のトンバコにぶちこまれていた。

このままでは船橋におくりかえされ、船橋ではこってりとしたヤキが待っている。おれはあわてて、ある強盗事件に関係したことを自白した。しかし、すぐにスケトン(偽証)であることがばれてしまった。

偽化粧品製造工場

おれは船橋技術訓練所へ送り返されることを観念していたが、警察犬の訓練士の手伝いをすることになり、船橋行きはまぬがれた。

午前四時起床。二頭の犬に曳き綱をつけ、自転車で散歩に連れ出す。走行十キロ。

午前七時、食事。ただし、犬である。おれはそのあいだ犬小屋の掃除。

午前の訓練が終わって、犬の手入れをして、ようやくおれが食事にありつくのは十一時頃。おれはバカらしくなって、五日目に脱走した。

小松川まで歩いて、中川の土手にねて、おれは投身自殺の空想にひたっていた。そして、もっとも失敗が少ないのは、ビルの屋上から飛び降りることだと思った。

おれは父母やふたりの姉が焼死した場所になるべく近いところを選び、浅草松屋の屋上から焼失したわが家のほうを望みつつということにした。しかし松屋の屋上へ出る通路はすべて通行止になっており、ぶ厚い板切れが斜め十字に打ちつけてあった。おれの決意は崩れてしまった。

スタンドでタバコと宝くじを売っている婆さんが、息子が経営している化粧品製造工場を紹介してくれた。

その工場ではマニキュアに使うエナメルを作っていた。原料はニュース映画かなんかの余りのフィルムを仕入れてくる。これを溶かして、着色して、容器とレッテルは上野のアメ横から外国の一流品とそっくりの偽物を買ってくる。

営業部が売りさばくのはもっぱら赤線地帯。一度行ったところへは二度と行かない。アメリカの一流品というふれこみのマニキュアエナメル、じつはついたが最後、二度ととれない代物だった。

こんどはポマードを製造したが、これは失敗だった。原料はグリースで安くないうえに、買い手も男が多い。手っとり早く銀座で商売した営業部員がいたために、偽化粧品工場は、人斬り信こと浦上信一家のなぐりこみを受け、のっとられてしまった。

ユー・ウオント・シャクアップ

まだ銀座のあちこちに焼跡が残っていたころ、銀座教会のまえの荷物預り所の河村の親父が、おれたちに店を貸してくれるという。銀座数寄屋橋公園わきの国有地で、親父が不法占拠していたのだ。

ガンジーとおれたちは、商売をしてみる気になった。経験もないし、資本もない。しかし銀座は便利なところで、店さえあればなんとかやっていけるのだ。盗品だかなんだか出所不明の品物が持ち込まれてきたりする。それを買うやつが必ずいて、そういうやつは、ほかにほしい品物の名をいい、なんとか仕入れてくれという。これが続けばもう商売はやめられない。

しかし河村の親父から待ったがかかった。

「ヤミもいいが、すこしは銀座のためになることを考えてくれ」というのだ。

そして結局、考えついたのが、裏の河にボートを浮かべることだった。B29が落としていった補助タンクを改良してボートを作った。河村の親父が各方面を走りまわって、補助タンクを集めてくる。それをおれたちがボートに作り変える。ボートにはGIとパンパンが楽しく乗るという寸法だった。

銀座のボートは、新聞に写真がのり、お客がけっこうつめかけた。

ボート場の係はガンジーだった。ガンジーはそれまで数台のリンタクを所有していたから、こんどのボートと合わせて、銀座の陸上と水上をモノにしたわけだ。

いきなり空がくらくなるほどの数のビラが、たまたま菊正ビルの前をうろついていたおれの頭上に降ってきた。ビルの窓からまかれたものだった。ビラを拾って読んでいると、ポリ公がきてひったくった。

「おまわりさん、ビラをまいたのは、ほら、あそこの窓ですよ」と、たずねられもしないのに、おれはひとつの窓を指さした。

そこは共産党だった。共産党は英語でなんというのかという話になって、ガンジーがぼそりと「カミネス」といった。いま考えればコミュニストなのだが、おれたちはカミネスと覚え、それでけっこう通用した。

おれがGIに話しかけているのを見たからといって、「アメリカの兵隊さんを紹介してもらえないかしら」とあの女がきた。

どうしても五千円欲しいという。どうみてもパン助には見えない。

「五千円はツウマッチだな」と思ったが、ザギンでアソンデル人間として、ヤンキーから五千円ぐらいギルことができねえんじゃ恥ずかしいと考え、片っ端から通りすがりのヤンキー、それもGIはさけて私服を着たシベリアンに話しかけた。

「ユー、ウオント、シャクアップ」あなたは揺れることを欲するか、というのが、ポン引きのキャッチフレーズだった。

おれは若いシベリアンをキャッチして、普通なら三割ギルところだが、五千円全額を女に渡した。

あくる日、若いシベリアンが再び現われ、

「ゆうべの女は処女であった。処女を売るとはよほどの事情があったと思われる」といって、五千円おれに手渡した。ガンジーに通訳料として千円支払って、あとはおれがいただくことにした。

「もしかすると、あのシベリアン、カミネスかもしれねえな」

サガッちゃ怖いよ柳にお化け

偶然手に入れた四千円という大金だったが、おれはすっかりもてあましてしまった。ろくに口をきいたことのない奴までがおれにつきまとい、水戸の少年院でバンチョだったという通称アバタに至っては、おれを殺してでも四千円を手に入れるといったとか。もう銀座はヤバイ。おれは四千円を靴の敷き皮の下にかくして浅草に向かった。

仲見世通りを歩いていると、チャチなママゴト道具を売っている露天のバイニンがおれに声をかけてきた。

おれより一年上の清水徳之助、カガミ屋のトクちゃんだった。トクちゃんの母親は、若い職人とカケオチして有名になったことがあった。親父は、病気で寝ているという。カガミの水銀を吸い込みすぎたからだといわれており、肺をやられていたようだ。

「トクちゃん、オシン(お金)が欲しいんなら、おれといっしょにゴトをやろうぜ」と、おれは清水徳之助と連れ立って山谷へ行った。二人組で仕事をするアテがあったわけではない。発作的にこの孝行息子のトクちゃんを悪くしてみたくなったのだ。

腹がへっているというトクちゃんにお新香ライスと五円の味噌汁をおごり、おれたち未成年でもカンタさせてくれるドヤを探して、深川高橋へ向かった。

途中でトクちゃんが「やっぱり、おれ、帰るよ」というので、おれはアソンデイルのがいかにすばらしいことであるかを力説、その証拠として靴のなかにかくしてあった三千円をとりだしてみせた。

ドヤに泊まった翌朝、目が覚めると、トクちゃんがいない。便所でもいったのかなと思ったが、ひょいと棚の上を見て、

「チキショウ」と叫んだ。やられた。トクの野郎、おれの靴を持って逃げたのだ。靴の中には二千何百円かがはいっていた。

一夜明ければ文なし野郎、おれは便所のゲタのお古みたいなゲタをもらってドヤを出た。

こうなったらチャリンコをやるしかない。しかしゲタがヤクだ。

こういう状態をサガルというのである。サガッちゃ怖いよ柳にお化け、ということわざがあるくらいのものだ。

浅草の仲見世通りまできて狙ってみたが、どうしても手が出ない。自分を励まして抜いたとたんに、ガチャリときた。

頭の禿げあがったデカだった。

おれの身柄はまず本庁から大塚署へ移された。本庁のトンバコが満員になると、管下各署に分散留置するのである。そして二週間過ごすと、こんどは家裁から「青いバスに乗せられて、揺られ揺られて着いたのは、その名も高き練馬区の東京少年鑑別所」ということになった。

「練鑑ブルース」

「練鑑ブルース」

人里離れた 塀の中

この世に地獄が あろうとは

夢にも知らない 娑婆の人

知らなきゃおいらが 教えましょう

身から出ました 錆びゆえに

いやなポリ公に ぱくられて

手錠かけられ 意見され

着いた所は 裁判所

鬼の検事に 蛇の判事

付いた罪名は 傷害罪

廊下に聞こえる 足音は

地獄極楽 分かれ道

青いバスに 乗せられて

揺られ揺られて 行く先は

その名も高き 練馬区の

東京少年鑑別所

薄い青テン 着せられて

硬いベッドに 寝かされて

三度の飯も 麦しゃりで

食っちゃ寝食っちゃ寝の 鑑別所

格子の窓から 空見れば

鳥はさえずり 花さえも

二度とここへは 来るなよと

俺に言うように 諭すよに

新入り新入りと 馬鹿にされ

便所掃除や 床掃除

三度の食事も 二度一度

夜は涙で 頬濡らす

あまりの辛さに 耐えかねて

池袋の駅まで ずらかれば

張り込み看守に ぱくられて

もとの練馬に 逆戻り

一年三月の 刑終えて

やっとの思いで 娑婆に出りゃ

かわいいスケちゃん 人の妻

おいら一人で 男泣き

父さん母さん 許してね

これからまじめに なりますと

誓った言葉も うわの空

またも踏み入る 馬鹿の道

練鑑はさらに拡張整備されていて、もう脱走の可能性は全然ないと思えるほどだった。白く病院のように塗られた鉄格子から外を眺めるくらいがなぐさめだった。

「もう、あの街へは帰れないかもしれない」と思った。

夕食のときだった。だれかが「このサカナはくさってる」といいだし、「食ったやつは病気になる」という結論になったが、だれひとりとして残すやつはいなかった。それぞれの房のバンチョらが「ヤコン(今夜)は騒ごうぜ」とささやきあっているのをおれは聞いたから、密かにそれを待った。

夜ふけて宿直教官の数が減ったと思った瞬間に、

「先生、薬ください、腹が痛いんです」という声が聞こえた。あっちの房でもこっちの房でも腹痛を訴える声が起き、もちろんおれも「痛い、痛い」と騒いでやった。

房のカギがいっせいに開け放たれ、腹をかかえたおれたちは廊下に並んだ。ひとまず十人ほどが医務室に連れて行かれた。残ったおれたちは、すぐに廊下から外へ通じるカギを調べた。廊下に並べられている大きな食卓が運ばれ、それをかかえての突進に扉は破れ、夜気といっしょに雨までさあっと吹き込んできた。

おれは何番めかに外に出て、毛布をかぶって雨の中を走った。

新橋・高崎・伊勢佐木町

トンズラはしてみたものの、どこへ行くアテもない。遠くには、人家の灯りがかすんで見えた。

「ああ、あそこにはヤサ(家)がある。ヤジ公(親父)がいて、バシタ(母親)がいて、ゴラン(子供)がいて、結構楽しくやっているに違いないんだ」と思うと、涙がいっぺんに溢れてきた。

仔犬が五頭もいっしょに捨てられていた。ナワを解いて追い散らしたが、すぐに五頭がからだをよせあってしまう。

これをみておれは、トンズラしてきた練鑑へ、まいもどる気になった。心証をよくして、情状酌量されるのではないかと考えたのだ。逃げ歩くことがいやになったのかもしれない。

処分はおれの期待を裏切って、相当に重い多摩少おくりだった。

おれはタカサキと名乗るやつと相手錠で、家裁から新橋駅へ連行されたのだが、調査官が切符を買ってるとき、タカサキがいきなり走りだした。タカサキが走れば、おれも自然に走る仕掛けになっており、ふたりはトンズラに成功してしまった。

おれたちは高崎行きの列車に乗って、無事に高崎へ着くと、すぐに駅前のきたない飲み屋へもぐりこみ、そこの親父にマサカリで手錠の鎖を切ってもらった。さらに鉄切りノコで手錠を切断してもらった。

おれは自由になって、高崎の街に出た。

素人離れしたやつらにであうと、おれはいきなり「土地のお兄いさんとお見受けしますが……」とメンツをきりだした。

土地の親分のところに連れて行かれ、小型トランクに詰めたライター石を預けられ、土地のおあにいさんとクミで前橋のタカマチまでバイにでることになった。

土地のおあにいさんが駅の便所にかけこんだスキに、おれはトランクを持ち、改札の横を越えてホームに入った。おれはハイノリ(持ち逃げ)をやって、ズラかったのだった。

おれはまたザギンへと舞い戻った。

宝来橋のたもとのチャリンコのカスリをとっているキタという男が、いっしょに横浜まで行ってくれと仕事を持ちかけてきた。ハジキ(拳銃)を運ぶだけでいいという。おれはハジキときいておどろいたが、いまさらどうにもならない。仕事の内容を打ちあけたからには、向こうだって相当の覚悟をしているからだ。

桜木町に着いて、おれたちは野毛の闇市を歩いて行った。ときどき立ちどまっては、キタが闇市の男とはなしをかわす。

「やっぱり、南京街に行かなきゃだめだな」

幸か不幸か、その日入手できたハジキはたったの一丁で、これではキタひとりでじゅうぶんだった。キタは五百円くれて、おれに口どめした。

おれはすぐさまキタと別れて、伊勢佐木町で映画を見た。題名は「鐘の鳴る丘」。

はじまるとすぐに、まわりのやつらが主題歌を合唱した。だけどそれはおれのしらない歌だった。ラジオで全国に流されていたその歌を、おれは耳にしていなかったのだ。そういう暮らしがおれにはなかった。

しかし、おれは、映画が終わってもまだ泣いていて、立ち上がるのが恥ずかしかったのを覚えている。

『鐘の鳴る丘』㐧一篇「隆太の巻」(1948年)

野良猫

おれは横浜から帰ると上野へ行って地下道をうろつき、木村という六尺近い大男としりあった。木村は前科がふたつあって、さらにふやそうと考えていた。

木村は前に働いていた練炭屋にアタリをつけていた。場所は池袋に近い裏通りだった。

結局、職務質問を受けて、大塚署へ連行され、デカ部屋で本格的に取調べられた。

おれは知らないの一点張りでとおしたが、木村があっさり自供してしまった。

裁判で意外な事実をしらされた。木村はおれに、もと勤めていた練炭屋といったはずだが、起訴状によると被害者宅は、もと養子先の練炭屋なのだ。盗んだ衣類はすべて木村のあとにきた養子のものだから、これは単なる窃盗とはいえないというわけだ。

木村はなぜか、おれをツレとみとめず、自分ひとりで罪を背負おうとした。

おれは少年調査官に無罪を主張すると、まじめになる気があるのなら、今回はどこでも希望するところへ送ってあげようといわれた。おれは横浜で見た映画「鐘の鳴る丘」を思い出した。

「先生、ぼくを、鐘の鳴る丘みたいなところへ送って下さい」とおれは頼んだ。

おれは房にもどってから、

「おれは鐘の鳴る丘に行くんだぜ」とベシャッテやった。

すると佃島生まれのやつが、

「バカだな、おまえ、あそこはてんでヤクなんだぜ。見ろよ、このカイセン、あそこでうつったんだ」というではないか。

たしかに佃島のからだは疥癬のあとだらけだった。

「シャリ(ご飯)も悪いしよ、それに、おまえ、毎日、カイタクやらせるんだ。あんなヤクなところはねえぞ」

現実の鐘の鳴る丘は、信州のタテシナ高原にあって元の名をタテシナ訓練道場。センコウたちはつねに木刀をにぎりしめていて、すぐさまガーンとやってくるそうだ。佃島は冬のさなかに三日間「暁に祈る」をやらされたとか。

おれの希望はふっとんだ。いまさらネス公(素人)になろうと考えたのがヤク(わざわい)のはじまりだと自嘲した。

おれは便所にいくといって手錠をはずしてもらい、便所の窓へとびついた。おれのからだはタンボのなかに落ちていた。

おれは農家へ黙ってはいることにした。

だれもいないようだった。おれは足音を忍ばせ、勝手口からはいっていった。

おれはまずメシを探して、カマから直接、手でつかみだしては頬張った。なにかオカズはないかと茶だんすをあけようとしたところ、おれはいきなり前のめりに突きとばされた。

振り向くとサルのような顔の老婆がせまっていた。

「ドロボウ」と叫んだような気がするが、あわててババアの口をふさごうとすると、こんどは「人殺し」と叫んだ。

手頃な棒をひろいあげ、おれはババアのあたまめがけて打ちおろした。

おれは松戸のババアのことを思い出した。いつかきっと、あのババアのことも、こうしてなぐり倒してやる。

おれは勝手口からそのまま林の中に逃げこんだ。それからまる一日、林のなかでじっとしていた。

おれは林のなかから出て、バリバリに乾いた服のドロを落とすと、駅の方角をめざして歩きだした。

途中、赤い灯の駐在所をみつけると、ついうかうかとはいってしまった。

「お巡りさん、ボクは、少年院へ行く汽車からトンズラしてきました」

駐在の巡査が電話で本署と連絡をとると、やがて白いジープがやってきた。駐在所の前はかなりのひとだかりだ。ひとびとの口から「浮浪児」ということばがさかんに出ていた。

警察には、やたらに量の多いムギメシを食わしてくれて、東京のはなしばかりをききたがる若い少年係のデカがいた。東京から疎開してきて、そのまま土地の警察につとめたのだという。

つい、おれも本当のことをしゃべってしまい、あくる日、二木というそのデカに連れられて、松戸の一番年下の叔父の家へとむかったのだが、叔父はおれが少年院へはいったことで、前科者とののしった。

デカの二木は途方にくれて、おれにたずねた。

「おい、もう親せきはいねえのか、思い出せよ……全く、おまえは野良猫みたいなやつだなア」

黒い手帳

デカの二木がへんに責任感の強い男だったために、おれは横浜の野口雄二郎宅に落ち着くことになった。昼は洋服屋の小僧、夜は学校へ通わせてもらえる身となった。

一か月目だというのでスカートのアイロンがけをやらされたが、どうやってもヒダがまっすぐ出ない。失敗してはやりなおすうちに、とうとうポッカリ穴があいてしまった。

おれは全身に冷汗をかきながらも、なにくわぬ顔で「ああ、これをなおさなきゃだめだな」とかいいながら、ミシンの縫目をほどくのに使うカミソリの刃を持って、便所へはいった。

きちんと戸をしめてから、おれはスカートをカミソリでズタズタに切り、クソ壺のなかへ叩き落とした。そしてその上へ小便をたれ、さらに大便もたれてやった。スカートの注文主は東北弁のパンパンで、黒人軍曹のオンリーだ。さあ、これからどうしようか、と思うと便所から出るに出られぬ気持ちだった。

「おれ死んじゃおうかな」とつぶやいてみた。死ねばまた親父やおふくろといっしょに暮らすことができるかもしれないと思った。天国で、おれを待っていてくれるかもしれない。

まず右手にカミソリを持って左手首を切った。意外にも血が出ない。失敗したのかなと思って、おれはカミソリを左手にもちかえ、指先で脈をはかってから刃先をいれた。とたんに血が音を立てて吹き出し、便所の天井にまでとどいた。

気が付くと病院の白いベッドにねかされていた。

「なぜ、死のうとしたのか、いってごらん」と、黒い手帳を手にしながら、デカがおれの顔をのぞきこんだ。

「刑事さん、この子は浮浪児だったんです」と洋服屋のかみさんがいうと、

「ああ、なるほど」デカがうなずいて手帳を閉じた。浮浪児だったということで、このささやかな自殺未遂事件を調べる必要さえなくなったというわけか。おれは腹が立ち、悲しくなった。

病院と道路ひとつへだてたところにある朝鮮学校で、すさまじい騒ぎが起きていた。白いヘルメットのMPがいた。学校の狭い校庭にスクラムを組んだ朝鮮人がいた。日本の警官が警棒を振りかざして突撃した。

おれは朝鮮人がなぐられるのを目撃し、その痛みを感じた。おれは日本人だから朝鮮人のこころの痛みはわからないが、おれもポリ公になぐられたことがあるので、あの警棒が、あのドタ靴が、どれほどの重みで襲いかかってくるかはしっている。

突然、山谷を思い出し、スリ学校の李先生はどうしただろうか、とつぶやいた。こんどまた山谷へ行ったら、李先生のことだけは必ず調べてみようと決意した。

あくる日、おれは左手と口を使って服を着替えた。ゴトも思うようにできないし、万一、傷口が悪化したらどうすると思うと不安だったが、洋服屋のかみさんの口ぶりから察すれば、当然おれは追い出される運命だ。おれはふらつく足を踏みしめて階段を降り、病院の玄関を出た。

李先生こと済州島生まれの朝鮮人李元白

おれは山谷の松屋旅館に行き、李先生がペー中(ヘロイン中毒)でどうしようもなくなっているという噂をきいた。

夜明け近くにドヤの番頭におれたちは叩き起こされた。

「あんたたちのダチだってひとがきたんですがねえ……」

すぐに玄関に出てみると、あそこにだけ白いハンカチをリボンのように巻きつけたハットが真っ裸で立っていた。

ハットは、一年前までは上野浅草でちょっとはしられた男だったし、オカマの夢ちゃんの情夫としてハクイ身なりもしてたのに、いまやてめえがオカマになってしまっていた。

おれたちは一応、ハットを部屋にあげてやった。

「あんたたち、李の野郎のシャテイだったんでしょ、なんとかしてよ」

エンコのひょうたん池のところに立っていたら、藤棚の茶店の横に連れ込まれて、李先生に女装を身ぐるみはがされたというのだった。

おれたちは話合い、李先生を行き倒れに仕立てて、どこかの病院へ送りこむことにした。

ハットが襲われたというエンコ(浅草)のひょうたん池をめざしておれたちはでかけた。

ふくよかでにこやかだった李先生が、こんなにも惨めな姿になるものだろうか。ペー中は病状の悪化とともに、やたら色が白くなるのとへんに黒ずんでしまうのとがあり、李先生は後者のそれもひどいやつだった。

「やめてくれ、ペーなんか、やめてくれ。頼むからやめてくれ」

タケは地面に両手をつけ、額まですりつけるようにして懇願した。

「うるせえ」というと同時に李先生はタケの頭を蹴った。

タケは蹴られた頭を両手でかかえるようにしながら、おれに向かってどなった。

「おれが、なぐられているうちに、ポリ公を呼んできてくれ」

李先生こと済州島生まれの朝鮮人李元白は、暴行傷害の現行犯としてパクられた。

李先生がパクられたいま、スリ学校出身のわれわれが、かたまって暮らしていることに意味があるだろうか、というのがおれたちにとって一番の問題だった。

タケが叫ぶようにいった。

「おれたちだって、いつまでもガキじゃねえんだ、思いきって散らばろうぜ」

白木のカンオケ

おれはまたひとりになった。ひとりになるとどういうわけか、真面目にならなきゃいけない、足を洗わなきゃいけないと考えた。松戸のババアのところをおん出て以来、おれはヤクなことばかりやってきた。

上野駅の正面、地下鉄のストアを眼前にして、おれは道路の鉄サクの鎖に腰かけ考えていた。西郷さんの銅像の下だった。

「おまえ、おれにこれを渡したきり、忘れていっちゃっただろ、だから持ってきてやったんだ」

タケが、ジャックナイフの刃をたたんで、おれの掌にのせた。

「おれが、ここにいること、どうしてわかった」

「だれだって、ヤクなときにはここへきちゃうさ、ここからだと、汽車だって見えるし、東京じゅうだって見えるような気がしちゃうもんな」とハクイことをいった。

タケはひとめでヤサグレ(家出)とわかる女となにやらはなしていた。チンケなスケだったが、田中町までひっぱって行って義人党のバイニンに引き渡すと、ズカセンつまり五千円にもなった。

意気揚々とおれたちがエンコに向かって歩いていると、意外にも李元白とばったりあった。

「ハクイ恩返しをしてくれたなア。おれをサツにひきわたしておいて、おまえら、ブンキがええのんか、ええ、わしにどないにオトシマエつけてくれるんや」

タケがおれをつっつくので、そっとジャックナイフをタケに渡した。

おれの目の前に李元白の手がのびてきて、おれは反射的にその掌へ、手に入れたばかりの二千円をのせてしまった。

タケがからだごと李元白にぶつかっていった。そしてしばらくふたりはもみあうようにしていたが、やがて離れ、李元白は腹を抑えてゆっくりと路上にすわってしまった。

タケがナイフを投げた。

「おれを、おれを、病院へ運んでくれ、頼む、頼むから病院へ……」

片手は腹を押さえ、片手は空を泳いでいた。

おれはズラカロウといったが、タケはダメだと首を振った。

リンタクを呼んで李先生をのせ、シラヒゲ橋たもとのシラヒゲ病院の裏口に横づけすると、おれとタケはすぐにトンズラした。

あくる日、おれはタケと連れ立って、シラヒゲ病院の前まで行ってみた。

横の入口からカンオケが出てきた。

葬儀屋らしい男が「オーイ」というと、ずっと向こうに停まっていたオート三輪が走ってきた。

タケの顔面は蒼白だった。

カンオケが積みこまれると、ポリ公と白い上っぱりの医者らしいのが出てきて、ポリ公は敬礼してオート三輪の荷台にとびのった。

車が走りだし、おれたちは完全にその姿が見えなくなるまで立っていた。目をつむっても白木のカンオケだけが、すうっと飛んでくるような気がする。しかし、死んだのが李先生だとは思いたくなかった。

「李先生じゃねえさ、李先生であるもんか」タケは涙をポロポロこぼし、路上にしゃがみこんでしまった。

<終>

ええと、この『浮浪児の栄光』は、「児童文学」なのである。

たぶん、現代の多くの人が考える「児童文学」のイメージからは遠いものがあるんじゃなかろうか?

これは自伝的といっていい記録的な児童文学だが、浮浪児になることを選んだ当時の佐野少年のこころの動きがよくわかるという意味で、まさに「不良少年入門」となりえている。

一部の熱心な読者がいる一方で、世間に埋もれている理由がわかろうというものだ。

しかし、『はだしのゲン』みたいにマンガ化されたら、あんがい爆発的にヒットするのではないだろうか? それだけの魅力がある作品だと思う。

それを知ってもらいたいばっかりに、あえてエピソードが味わえる形でまとめてみた。

ふう。ちからつきてしまった。もう少し、『浮浪児の栄光』については語りたいことがあるのだが、今回はここまでにしておこう。つづきは次回にでも、また。